途中下車しながら各駅停車でゆっくり旅をする、つまり「乗り歩き」をするには、おそらく山陽本線が一番良い路線だろう。

まず景色が良い。

瀬戸内海を各所で眺めることができるし、石州瓦のならぶ田園風景も格別である。

そして古代以来の海と陸の回廊である山陽本線沿線には、立ち寄ってみたい魅力的な町が多数点在している。

最近はローカル線でもロングシートの車両が増えたが、山陽本線は新型車両でもクロスシートだ。

そればかりか、時が止まったように国鉄車両が活躍しているエリアもある。

また少なくともほぼ1時間毎に列車が走っているので、スケジュールが組みやすいのも有難い。

2025年3月中旬、新しくなった3日用の青春18きっぷで山陽路を西へ向かった。

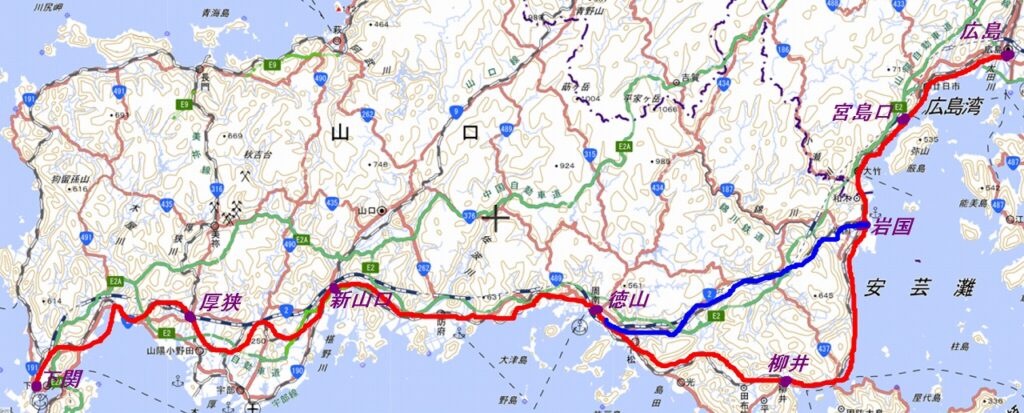

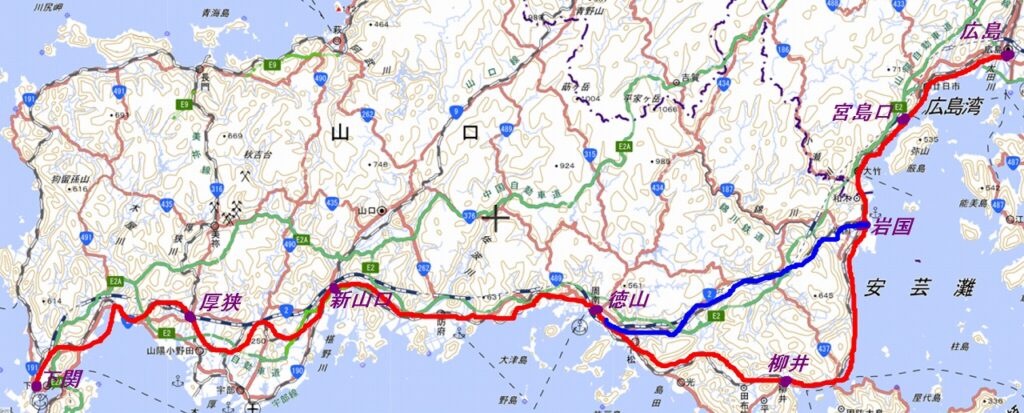

本記事は2日目後半、広島駅を出発して岩国駅で途中下車、その後は投宿先の厚狭駅まで行った。

国土地理院の地図を加工して利用

広島から宮島を経て岩国へ

軍都広島を見学してから、広島駅13時45分発の岩国行き普通列車に乗る。

広島が始発ではないので既に空いている席はないほど混雑しており、地元の人以外にも外国人が多い。

彼らは宮島に行くのだろう。

広島駅を出発しても乗客はなかなか減らず、廿日市駅をピークにようやく減少に転じた。

昨日広島の日本酒(辛口は少ない)をたくさん飲んだから、「廿日市」の文字が「甘口市」に見える。

予想通り宮島行きフェリーの出る宮島口駅で一気に車内が空いた。

もし宮島に行かれるのであれば、宮島口駅前に店舗を構える「うえの」の「あなごめし」を是非ともおすすめしたい。

山陽本線にはアナゴの駅弁が各地で販売されているが、この宮島口の「あなごめし」は弾力のある焼きアナゴの弁当で別格の旨さである。

弁当販売(予約可能)だけでなく店内で食事もできる。

2020年3月

なおも列車は宮島と対面して走り、海に浮かぶ厳島神社の赤い鳥居も見えたような気がした。

遠くからもずっと前方に見えていた大竹駅付近の巨大な工場群も見応えがある。

14時34分、終着の岩国駅に到着。

山口県最東部に位置する人口12万人の岩国市は、広島大都市圏の西端でもある。

山陽本線の広島エリアの電車は岩国駅が終点で、この先は運転系統が異なる「山口エリア」となる。

また岩徳線や錦川鉄道のディーゼルカーも発着し、さらには留置線や貨物駅も有しているため、岩国の人口規模と比較して駅構内は広大である。

駅舎こそ新しくなって立派だったが、駅周辺は寂れた雰囲気だった。

岩国城下町と錦帯橋

岩国駅からバスに乗って20分程で錦帯橋に着く。

ちなみに岩徳線の西岩国駅か川西駅から徒歩でも行けるが、如何せん列車本数が少なすぎるので実用的ではない。

ここには何度か来たことがある。

錦帯橋は物理工学的にデザインされたはずであるが、だからこそだろう、清流に架かる曲線の造形は見ていて飽きないほど美しい。

通行料が必要なのは少し残念だが、それでも海外の観光地みたいにパフォーマーがいないのも騒がしくなくてよい。

橋を渡り終えると静かな雰囲気の町並みとなる。

吉川氏3万石、岩国藩の城下町である。

公園を歩いていると、辺りの雰囲気にはおよそ似つかわしくない獣のような声が聞こえてきた。

果たして檻の中にいたのは獣ではなく、岩国名物の鵜飼いで活躍する鵜たちだった。

生魚と生乾きの鳥の匂いが充満するなかで、彼らは「職業柄」なのかゲップをするような発声で互いにいがみ合っている。

良好とは言えない環境のもとで鵜をしばし愛でたら、今度は岩国シロヘビの館へ行こう。

岩国で昔から大切にされている白蛇は、アオダイショウの変異種らしい。

ガラスケースを覗いてもなかなか見つからなかったが、消火用ホースだと思っていたのが白蛇だった。

一般に「ヘビ」というと悪いイメージがつきものだが、なるほど、人々に畏敬の念を抱かせてきた神々しい姿である。

歴代の岩国藩主吉川氏を祀る吉香神社には、岩国市出身で海軍軍楽隊長を務めた田中穂積の碑がある。

胸像に近づくと突然スピーカーから音楽が鳴り始めた。

曲は彼が作曲した「日本初のワルツ」とも呼ばれる「美しき天然」で、4台の琴で演奏されている。

「和式弦楽四重奏」の切なくも朗々と歌う調べが、静かで趣深い城下町にしっとりと溶け込んでいった。

ロープウェイに乗って岩国城まで行く。

天守閣は実際とは違ったものなので建物の価値は高くはない。

内部の展示も田舎の古い郷土資料館といった感じだったが、岩国城をめぐる政治的背景の記述は興味深かった。

1608年に築城された岩国城は、僅か7年後の1615年に一国一城令によって廃城となってしまった。

周防国の城は岩国城の他に無かったにもかかわらず、いわば「支藩」の岩国藩にとって「本藩」である毛利長州藩の長府城が取り壊されたことに配慮して、岩国城も破却されたのだという。

最上階に上がると、やはりわざわざ来て良かったと思った。

屈曲する錦川に三方を囲まれた岩国の市街地が眼下に広がり、その向こうには瀬戸内海を臨む。

天気が曇りなので、海上に点在する島は雲の上に浮かんでいるように見えた。

帰り路に女性と会った。

今日は水曜日なので、彼女の勤めるカフェ以外は飲食店がほとんど閉まっていて客入りが良かったという。

曰く、「お客さんとは、今日は水曜日で残念じゃったね、って話をするんです。」

また岩国空港が米軍基地でもあるため、昔から外国人がいるのは当たり前の光景だという。

そういえばアジア系旅行者より、荷物をほとんど持たない白人が圧倒的に多かった。

錦帯橋の傍にあるソフトクリーム店がなぜ人気なのか聞くと、200種類以上のソフトがあるのでテレビで紹介されて観光客が押しかけているのだそうだ。

「でもその隣にある店の方がおいしいって、地元の人は皆言ってますよ。」

旅行中にこういう話を聞くのが私は好きだ。

これから岩国を訪れる読者諸氏もよく心得ておくように。

海岸線に沿って西へ

岩国駅に戻り、17時43分発の下関行き普通列車に投宿先の厚狭駅まで乗る。

岩国~下関間の山口エリアでは相変わらず国鉄時代の車両が使われている。

岡山エリアと同じで黄色一色で割り切った「ユニクロ塗装」である。

山口エリアの車両はドアが片側2つ(他のエリアの車両は3つ)しかないのでよりローカル色を強く感じる。

余談ながら、創業者の柳井氏の出身が山口県のためユニクロの本社は山口市にある。

さて、岩国駅から柳井駅にかけては尾道付近以来の山陽本線屈指の車窓ハイライト区間である。

工業化の波もこの辺りには及ばず、目の前に白い砂浜を見ながら海岸線に忠実に沿って走る。

岩国駅出発時はそこそこ混んでいたが、駅に着くごとに乗客が降りていき、程なくして車内は閑散としてきた。

車両だけでなく駅舎や列車接近メロディーなど、あらゆるものが古めかしい。

山陰本線を「偉大なるローカル線」と呼ぶが、ならば山陽本線は「偉大なる地方幹線」と言ってもよいのではないだろうか?

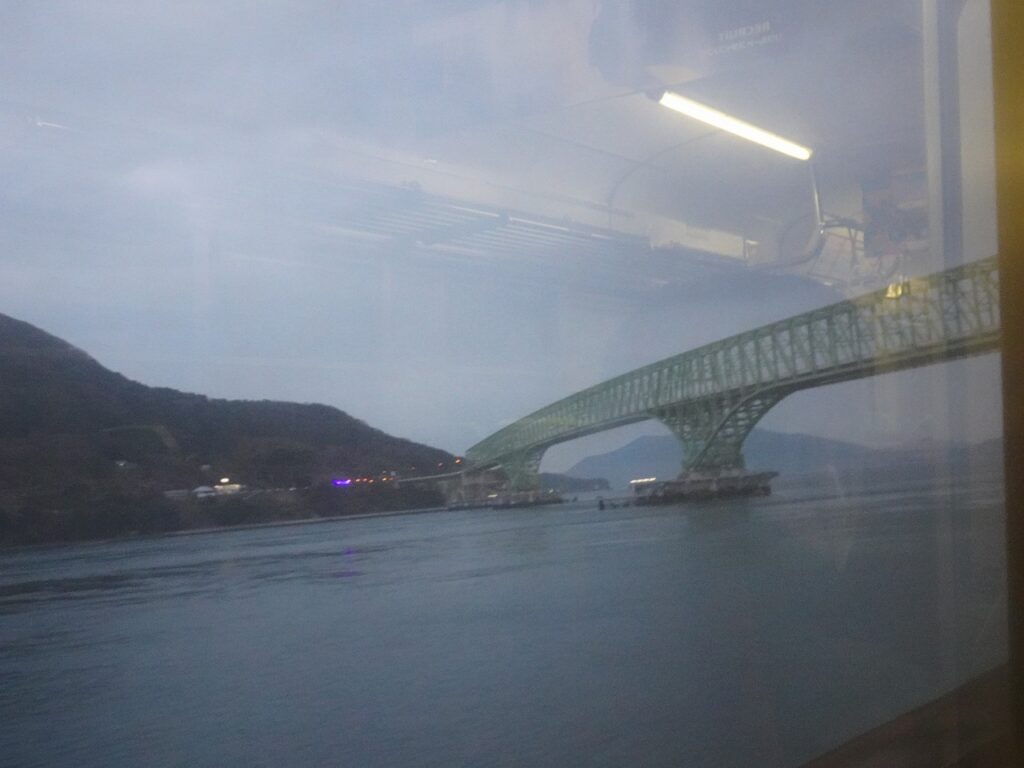

特に大畠駅の手前ではカーブしながら大島大橋をくぐって駅に到着する。

展開は尾道と似ているが、こちらの方が景観としてはダイナミックな感じである。

白壁の町並みで知られる柳井駅で貨物列車の通過待ち。

もう日は暮れている。

徳山駅周辺のコンビナート群が暗闇のなかで不夜城のように浮かび上がった。

その先にも山陽本線を代表する海沿いの景勝区間があるのだが、暗くて何も見えなかった。

ところで、山陽本線の岩国~徳山間は海岸沿いのルートを通るが、岩徳線経由の方が20㎞以上距離が短い。

実は戦争までは今の岩徳線が「山陽本線」を名乗り、海岸沿いの線路は「柳井線」という支線だった。

しかし、岩徳線には蒸気機関車の大敵であるトンネルや勾配があり、その一方で柳井線沿線には海軍施設が多かったことから、戦争真っ盛りの1944年に柳井線を複線化したうえで「山陽本線」と改めたのである。

そんな歴史を考えながら列車に乗れば、情緒ある瀬戸内の景色もまた違って見えるかもしれない。

青線がショートカットルートの岩徳線

新山口駅でも5分停車した。

ここにいる電車・電気機関車はどれも国鉄型で、令和時代とは思えない光景である。

なおも国鉄型電車は懐かしいモーター音を響かせながら、夜道を一駅ずつ進んでいく。

比較的カーブが多い区間なので75㎞/hくらいのスピードで走る。

列車に乗っていてジョイント音が最も心地よく感じる速さだ。

20時35分、厚狭駅に到着。

数人の学生と共に下車する。

1999年より厚狭駅には新幹線も停車するようになったが、そうとは信じられないくらい駅舎は古く平凡で、周りも静まり返っていた。

明日は新山口駅に戻り、「西の京」と呼ばれた山口市を観光する。

コメント