途中下車しながら各駅停車でゆっくり旅をする、つまり「乗り歩き」をするには、おそらく山陽本線が一番良い路線だろう。

まず景色が良い。

瀬戸内海を各所で眺めることができるし、石州瓦のならぶ田園風景も格別である。

そして古代以来の海と陸の回廊である山陽本線沿線には、立ち寄ってみたい魅力的な町が多数点在している。

最近はローカル線でもロングシートの車両が増えたが、山陽本線は新型車両でもクロスシートだ。

そればかりか、時が止まったように国鉄車両が活躍しているエリアもある。

また少なくともほぼ1時間毎に列車が走っているので、スケジュールが組みやすいのも有難い。

2025年3月中旬、新しくなった3日用の青春18きっぷで山陽路を西へ向かった。

本記事は2日目前半、「軍都」としての広島に焦点を当てる。

かつて大本営がおこれた広島城と、現在に残る軍事施設、そして軍港への貨物列車が運転された国鉄宇品線の廃線跡を訪れた。

大本営が置かれた広島城

平和都市広島。

それは「軍都広島」の歴史の裏返しでもある。

軍都広島の発展のきっかけは1894年7月に始まった日清戦争だった。

その前の月に現在の山陽本線が広島まで開通し、東京から続く鉄道の最西端となったのである。

同年8月には広島駅と宇品港(現・広島港)を結ぶ宇品線が、わずか2週間という突貫工事で建設され、広島は大陸への最前線拠点としての軍事的評価を確立したのだった。

ホテルを出て、まずは広島城へ行く。

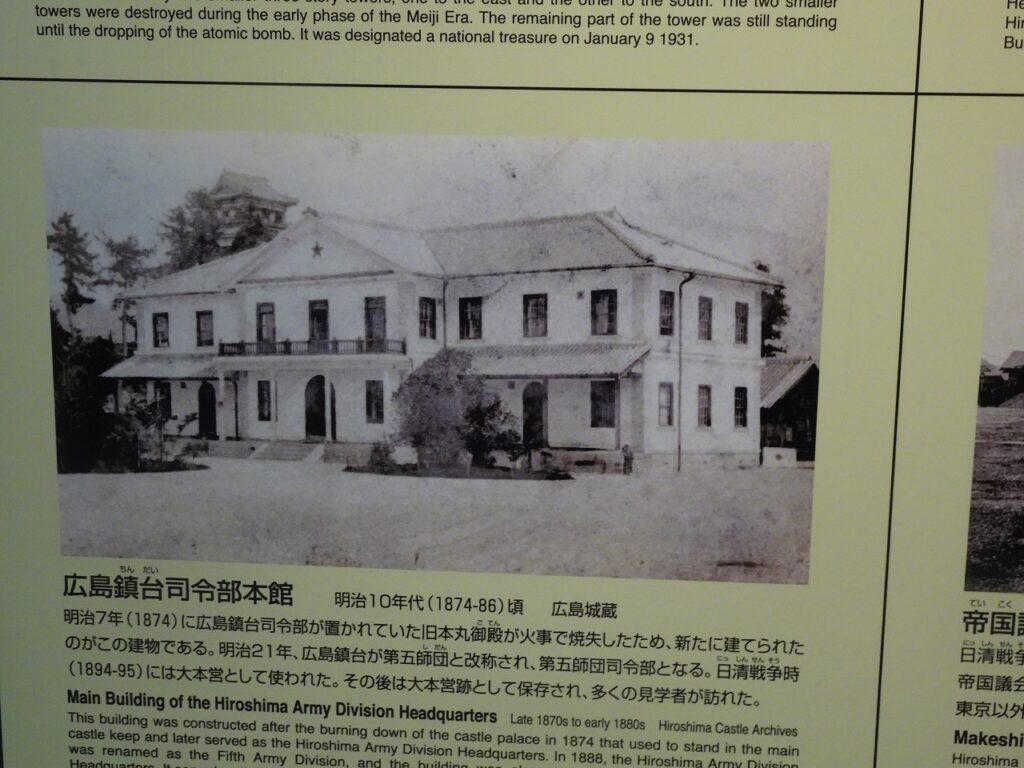

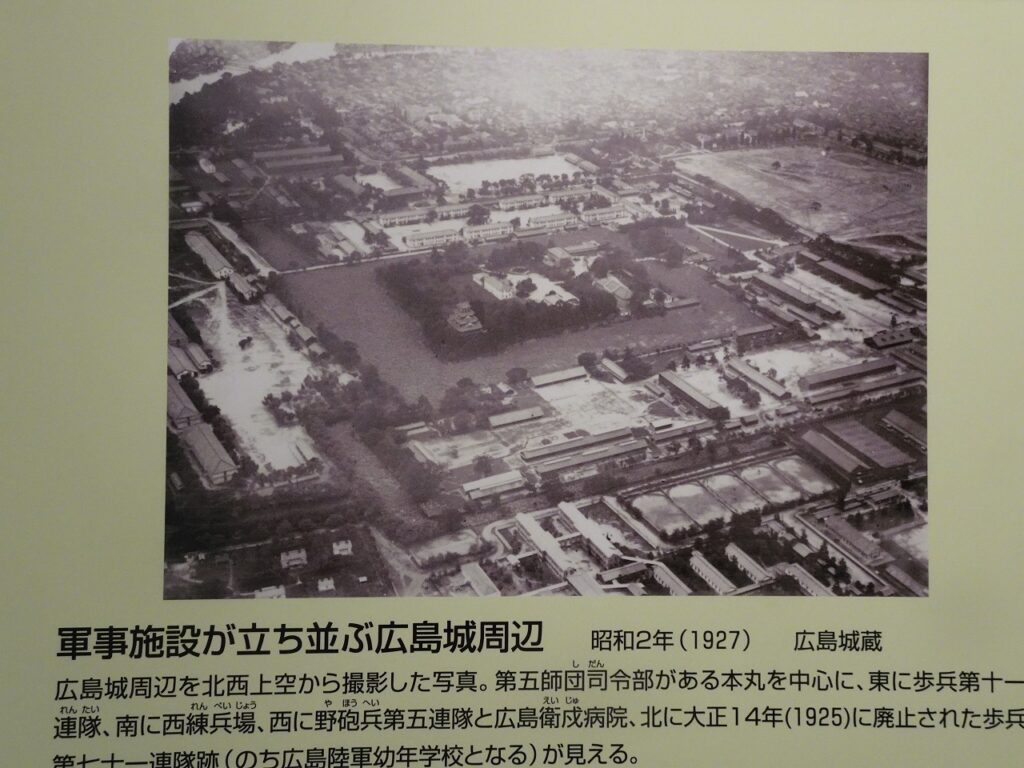

明治時代になって、本丸には日清戦争の大本営など様々な軍事施設が置かれた。

これらの建物は原爆により倒壊している。

現在残っているのはその基礎の石だけだが、通常の城跡で見られる和式のものとは違って、明らかに近代洋式建築のそれと分かる。

また「桜の池」も日本庭園の池とは趣が異なる。

広島城そのものは16世紀末に毛利輝元が中国地方一帯を治めるために造った城で、天守閣の博物館も主に築城から江戸時代にスポットを当てている。

内容は通り一遍といったところで、昨日訪れた福山城ほど工夫されたものではない。

むしろ明治時代以降の戦前の広島城の写真に興味をそそられた。

ランドマークであるはずの天守閣が、近代的な軍事施設などに埋もれていく様子が時代の変化を表していた。

ところで、広島城の展示をリニューアルして福山城にあったような体験コーナーを作るとすれば、私なら「大本営式文章作成体験」というコンテンツを企画をする。

嘘にはならない範囲で、物事をなるべくポジティブな表現に変換するのである。

例えばお題が「わが軍は撤退した」ならば、

「わが軍は敵に損害を与えながらより優位な位置に移動した」という風に。

意外と社会人に人気が出るかもしれない。

広島市郷土資料館は缶詰工場だった

広島城を後にして、広島電鉄の路面電車に乗った。

広島は路面電車王国で、新旧様々な車両が街を巡っている。

今から20年以上昔、修学旅行の時に原爆ドームや宮島に行く時に広島電鉄に乗って、初めて当時は珍しかった新型の低床路面電車を見て感激した覚えがある。

宇品二丁目の停留所で下車し、少し歩くと赤いレンガの広島市郷土資料館が見えてきた。

かつての「宇品陸軍糧秣支廠缶詰工場」、つまり軍隊に補給するための牛肉缶詰工場を利用した博物館である。

施設のうち現存しているのはごく僅かな事務所部分で、正面の広いグラウンドには工場が建ち並んでいたそうだ。

入り口には原爆の爆風で折れ曲がった天井の骨組みが見られる。

市の郷土資料館であるが、工廠時代の展示もあった。

ここでは調理や缶の製造など、あらゆる工程作業を行っていたようだ。

当時の中国地方は肉牛の畜産業が盛んだったので、近くの農場から牛を買い付けて飼育までしていたという。

工場で筋骨隆々な上半身裸の男性が牛を引っ張っている写真などは、見ていて辛くなる。

企画展では工廠の図面や当時のポスターなどを展示していた。

羊は毛も利用できることから羊肉の普及が推進されていたようだ。

数年前のコオロギ食騒動を思い出すが、このまま我が国の経済安全保障環境が深刻化すれば、「コオロギなんて食べたくない」と拒絶していた時代は平和で豊かだったと懐かしむことになるだろう。

受付で図録を購入して外に出た。

今は昼休みなのか、正面のグラウンドでは制服姿の学生たちがサッカーに興じていた。

かつての工員たちも、つかの間の休憩時間にこんな感じで気休めしていたのだろうか。

宇品線の廃線跡を歩く

再び広島電鉄に乗って終点の広島港駅まで行く。

路面電車の終着駅にしてはかなり立派な造りの駅だった。

フェリーターミナルからは松山港行きの高速船や、近くの島とを行き来する生活航路が発着していた。

現在の広島港からプロムナード沿いに5分程度歩いたところがお目当ての旧宇品港、現在の宇品波止場公園だ。

ここには旧宇品駅分岐器がモニュメントとして設置されている。

公園で遊んでいる子供たちはこんなものに見向きもしないが、私はこれを見て一人で歓声をあげた。

太平洋戦争が始まると、兵士と兵器を積んだ軍用列車が昼夜問わず30分毎にこの駅に入線したという。

長閑な公園に佇みながら、当時の緊迫した情景を思い浮かべるのは難しい。

左奥には桟橋跡もある

宇品線(広島~宇品)は1894年に開業したことは既に述べた。

戦後の宇品線は旅客輸送も行ったが、路面電車やバスなどの市内交通との競争に敗れて1960年代半ばに旅客営業を休止。

その後貨物輸送も役目を終えて廃線となった。

なお、国鉄宇品線と現役の広島電鉄宇品線は別物である。

これから国鉄宇品線の廃線跡を歩くとしよう。

緩くカーブした海岸通り沿いに高速道路をくぐるとしばらく直線区間である。

廃線跡は細長いゴルフ場となっていて、お婆さんが一人でプレイしていた。

道の両側は工場ばかりで、いかにも貨物線らしい光景だ。

感心したことに、駅があった場所には駅名標を模したモニュメントがあった。

そこには現役時代の写真と共に宇品線の沿革や駅名と距離なども記されている。

丹那駅跡はホーム跡がそれらしい形で残っており、レールも保存してあった。

次の下大河駅も「ポッポ広場」として整備されていた。

まだ途中だが廃線跡歩きはここまでにする。

宇品線は都市の発展に埋もれるようにして消えていった路線だが、その割には沿線住民に「手厚く葬られている」という印象をもった。

圧巻の広島陸軍被服支廠

宇品線の廃線跡から少し逸れて住宅街を歩くと、突然巨大な廃墟が目に飛び込んできた。

「広島陸軍被服支廠」という、軍服や軍靴の製造や貯蔵を行った施設である。

郷土資料館と違って赤いレンガの建物は改装されておらず、屋根からは草木が生えていた。

ただでさえ大きな倉庫が4つも並んでいる様は圧巻だ。

しかも現役時代は倉庫だけでも13個あり、宇品線沿いにも広がっていたというからその規模が窺われる。

ごく普通の静かな住宅地に、かくも異質な空間が当たり前のように存在しているのは実に奇妙なことだ。

近くで集まっている人たちがいたので被服支廠の見学者かと思ったが、彼らはラーメン屋に並んでいるだけだった。

敷地内に入ることはできないが工事が行われており、一番北側にある建物横の搬入口では車両が出入りしていた。

郷土資料館で購入した図録の資料によると、ここが正門だったらしい。

ここに仮設の鑑賞スペースがあり、建物内部を一人称視点で歩いて行くような映像を見ることができる。

ホラーコンテンツには格好の材料であるがそのような低俗には流されず、BGMにはゆったりとしたマーラーの交響曲(たしか第5番の緩徐楽章)を使って官能的なビデオに仕上げている。

被爆によって歪んだ窓から差し込む外からの光が、80年という年月の長さを感じさせる廃墟を美しく照らしていた。

今回訪れた二つの工廠だけでも、軍都広島の市民生活や産業に「良い意味でも」多大な影響を及ぼしていたことは想像に難くない。

こうした事実に目を向けることも歴史から学ぶうえで必要だろう。

重力を知らずして飛行機を飛ばすことはできないように。

最後に余計な一言

不快に感じる読者もいるかもしれないが、最後に付け加えておきたい。

広島城の章で冗談交じりに書いた「わが軍は敵に損害を与えながらより優位な位置に移動した」という表現は、実は他ならぬ現在のウクライナがロシアとの戦争で使っている常套句を拝借したものである。

ウクライナと一緒になってプロパガンダ(例:「民主主義の砦なるウクライナ=善、一方的に他国を侵略するロシア=悪」「国際的に孤立したロシアの政治経済は早晩崩壊する」などなど)を垂れ流している西側メディアの報道を真に受けてしまった人は、上記のレトリックを笑っている場合ではない。

「戦争に関して国・メディアが国民を騙していた」のは80年も昔の話ではなく、今現在もこの国で起きていることなのである。

コメント