途中下車しながら各駅停車でゆっくり旅をする、つまり「乗り歩き」をするには、おそらく山陽本線が一番良い路線だろう。

まず景色が良い。

瀬戸内海を各所で眺めることができるし、石州瓦のならぶ田園風景も格別である。

そして古代以来の海と陸の回廊である山陽本線沿線には、立ち寄ってみたい魅力的な町が多数点在している。

最近はローカル線でもロングシートの車両が増えたが、山陽本線は新型車両でもクロスシートだ。

そればかりか、時が止まったように国鉄車両が活躍しているエリアもある。

また少なくともほぼ1時間毎に列車が走っているので、スケジュールが組みやすいのも有難い。

2025年3月中旬、新しくなった3日用の青春18きっぷで山陽路を西へ向かった。

本記事は1日目の前半、岡山県のパートである。

東京からの寝台特急「サンライズ」下車後に岡山を軽く散策し、その後倉敷の美観地区を歩いた。

岡山城と後楽園

私は物心ついた頃より鉄道に慣れ親しみ、愛読書の時刻表を地理の教科書代わりにしていた。

そんな私にとって、中国地方最大の都市は岡山ではなく広島だという事実は衝撃的だった。

小学校6年生の修学旅行で新幹線の広島駅に着いた時、電光掲示板に示される優等列車が急行「ちどり」しかなく、「広島は意外と田舎なのか」と思ったものだ。

それに対して岡山駅は山陰・四国を繋ぐ西日本の一大交通十字路で、数多くの特急列車が発着している。

最近2021年になって、岡山市も晴れて政令指定都市となった。

どういうわけか、私が「晴れの国岡山」を訪れるとほぼ曇っている。

今回は雨だった。

傘をさして駅を出て桃太郎像を探したが、駅前工事中で移設されたようで見つからなかった。

どうでもよいことだが、桃太郎像の仲間には猿・犬・キジの他にNPCとして鳩がいることが多い。

古いチンチン電車に乗って城の近くまで行こう。

通勤時間にはまだ早いのか、車内は空いていた。

しばらく歩くと雨はやみ、灰色の空から「烏城」(カラスの意味)と呼ばれる岡山城が見えてきた。

建物が黒いために余計に大きく威圧的に感じる。

天守閣の営業時間にはまだ早いが城内を散歩することはでき、ジョギングや犬の散歩をしている人がいた。

なお、数年前に天守閣には行ったことがあり、内部では江戸時代以降大規模な干拓によって発展した岡山の歴史などを紹介している。

旭川に架かる橋を渡って後楽園に向かって歩く。

ここにも来たことがあるが、ちょうど開園時間なのでせっかくだから再訪しようと思う。

日本三名園の一つに数えられる後楽園は、1689年に当時の岡山藩主池田綱政によってつくられた。

当初は簡素な建物が一つあるだけで、面積の大半は田畑が占めていたというから、領主が保有する農地みたいな場所だったのだろう。

その後、能舞台や池・林、そして様々な建物ができて現在の趣のある姿になった。

随所に遊び心のある、つまり芸術的な庭園だ。

梅園では色とりどりの梅の花が見ごろで、地元の人たちが写真を撮りに来ている。

大学生くらいの青年たちが「老後は岡山で暮らすのもいいなぁ」と話すのが聞こえた。

将来を担う若者がこんなことを言うほど日本には未来がないのかと嘆きたくなるが、後楽園を歩いていれば彼らがそう感じるのも分からなくはない。

文化的な産業都市倉敷へ

帰りは歩いて岡山駅まで戻り、9時3分発の新型電車に乗った。

山陽本線の岡山エリアは私が子供のころからずっと国鉄型電車ばかりだったが、最近ようやく新型車両が投入された。

昨年は山陰行きの特急「やくも」も42年ぶりに新車になり、国鉄の聖地だった岡山駅も変わりつつある。

倉敷までは20分弱しかかからないが、平坦で平凡な線路を走っているうちにいつの間にか備前と備中の国境を越える。

車内は混んでいた。

9時21分に倉敷駅に着くと大勢の人が降りた。

倉敷市は人口47万人余りの県内第二の都市で、江戸時代は幕府直轄領として船運で栄え、明治時代以降は紡績業で発展した文化地区である。

干拓された塩分の多い土地なので米作には向かず、代わりに綿花を栽培していたのが飛躍のきっかけだったという。

現在でも倉敷市の製造品出荷額はなんと愛知県豊田市に次いで全国2位だ。

駅を出て何の変哲もない市街地を10分弱歩いて美観地区に辿り着いた。

まるでこの区画だけ時間が止まっているかのようである。

江戸時代の建物が並ぶ倉敷川の河川敷には和傘が飾られている。

私が飲んでいるビールも映っている

川沿いの白壁の街並みを歩くと、橋のたもとに突然木造洋館の倉敷館が現れる。

この建物は観光案内所として利用されていて、「よそ者」ながらすっかり周りの景色と調和している。

美観地区の南東部には、蔦で覆いつくされた赤レンガの倉敷アイビースクエアがある。

これは倉敷紡績の工場をリニューアルした建物だ。

付属する倉紡記念館では明治時代の創業から発展、昭和期の戦時体制における軍需工場化、そして戦後の多角化といった、日本の紡績業そのものの歴史を紹介していた。

川沿いに戻り、大地主の旧大原家住宅が公開されているので覗いてみた。

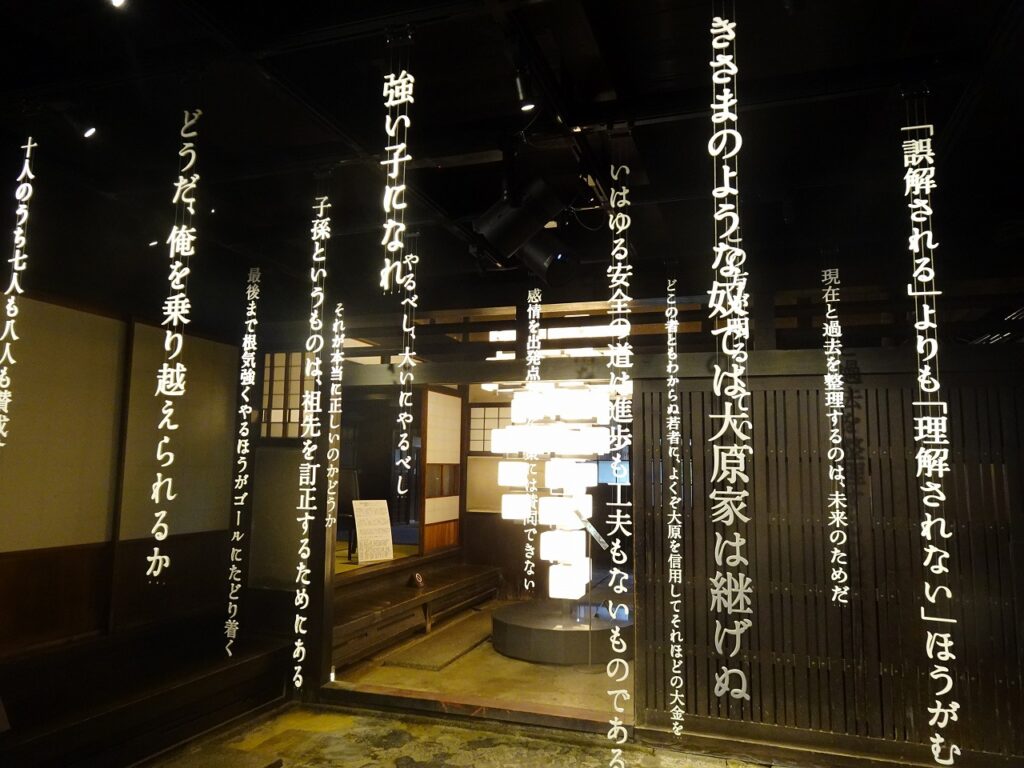

エントランスでは各代当主による含蓄のある説教の数々が「ふりそそぐ言葉」として迎えてくれる。

「誤解される」よりも「理解されない」ほうがむしろいい

上等ではないか。

このブログのモチベーションを高めてくれた偉大な先人に感謝したい。

大原家当主たちは実業家のみならず、教育・社会事業や文化活動などを通して倉敷の経済的文化的発展に貢献したようである。

定番観光地となっている大原美術館もその一つである。

朝訪れた時は静かな街だったが、11時を過ぎると団体観光客が何組もいて賑やかになっていた。

駅に戻り、地酒セットと牛肉の駅弁を買って列車を待つ。

倉敷の魅力は、ただ単に江戸時代の古い町並みが保存されていることだけではない。

蓄えられた富を産業に、文化に、そして人に投資してきたことで、今の倉敷があるのである。

よって、朝に訪れた時の「時間が止まっているかのようである」という感想はこの街に失礼だったと反省している。

倉敷駅から岡山駅は普通列車でも20分弱と近く岡山都市圏の一部となっているが、倉敷は岡山に対して歴史・文化的独自性を有している。

その点、大阪に対する神戸の関係に似ているなと思う。

私も東京に来てから「大阪弁なんですね」とよく言われる。

「いや、違います。神戸弁です」

おそらく倉敷の人たちも同じようなアイデンティティーを持っているのだろう。

コメント