025年3月に「青春18きっぷで山陽本線乗り歩きの旅」と題して、岡山駅を起点に途中下車しながら山陽本線の普通列車を乗り継いで西へ向かった。

予定では本州の西の端、下関駅まで行く予定だったが、事情により山口市で引き返さなければならなくなり、それ以来やり残した宿題にとりかかる機会をうかがっていた。

そして6月中旬にそのリベンジを果たすこととなる。

せっかくなので前回訪れなかった都市にも寄りながら2日間かけて、改めて「続・山陽本線乗り歩きの旅」を終わらせようと思う。

本記事は1日目・第4回。

宮島口駅から山陽本線を乗り継ぎ、柳井駅で途中下車して徳山駅を目指した。

鉄道交通の要衝岩国駅

宮島口駅から岩国行きの電車に乗った。

またも遅延が発生していて30分遅れだったが、岩国発の列車は30分毎に運転しているから、結局旅程には支障なかった。

車窓からは宮島が、その後は海沿いに大きな工場が見えた。

岩国駅は山陽本線の運転系統では安芸エリア(三原~岩国)と山口エリア(岩国~下関)の境界である。

さらに岩徳線や錦川鉄道もここから発着する。

山口県最東部に位置する駅だが、両エリアの電車の本数・両数からして岩国市は広島都市圏に属していることが窺える。

ここで片側3扉の新型車両から片側2扉の国鉄型車両に乗り換えた。

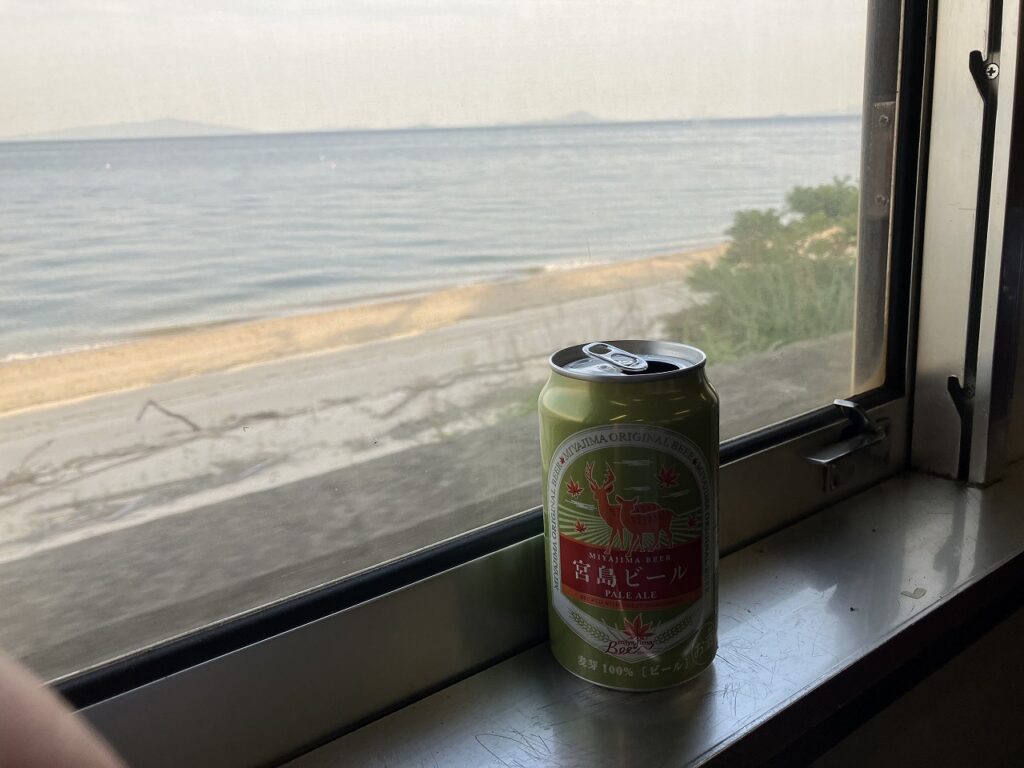

岩国駅を出るとまもなく海沿いに出る。

住宅や工場の代わりに砂浜と松が海を彩り、島と船が随所に浮かんでいる。

電車だけでなく駅舎も古くなり、山口エリアまで来ると山陽本線も「ローカル幹線」らしくなってきた。

何回目かは忘れたが、この辺りも山陽本線の車窓ハイライトの一つだ。

後ろの席では女子高生が二人座っていた。

どうやら初めてChatGPTを使っているらしい。

「うわ、めっちゃ長文で返してくんねんけど。こいつ凄いやん。」

と驚きの様子だ。

女子高生というのは新しいものへの適応性が最も高い人種だと思っているが、そんな彼女らが2025年6月になってようやくChatGPTデビューとは、やはりここは保守的な田舎の山口県だ。

なんせ未だに紙の時刻表をめくる私でも使っているツールである。

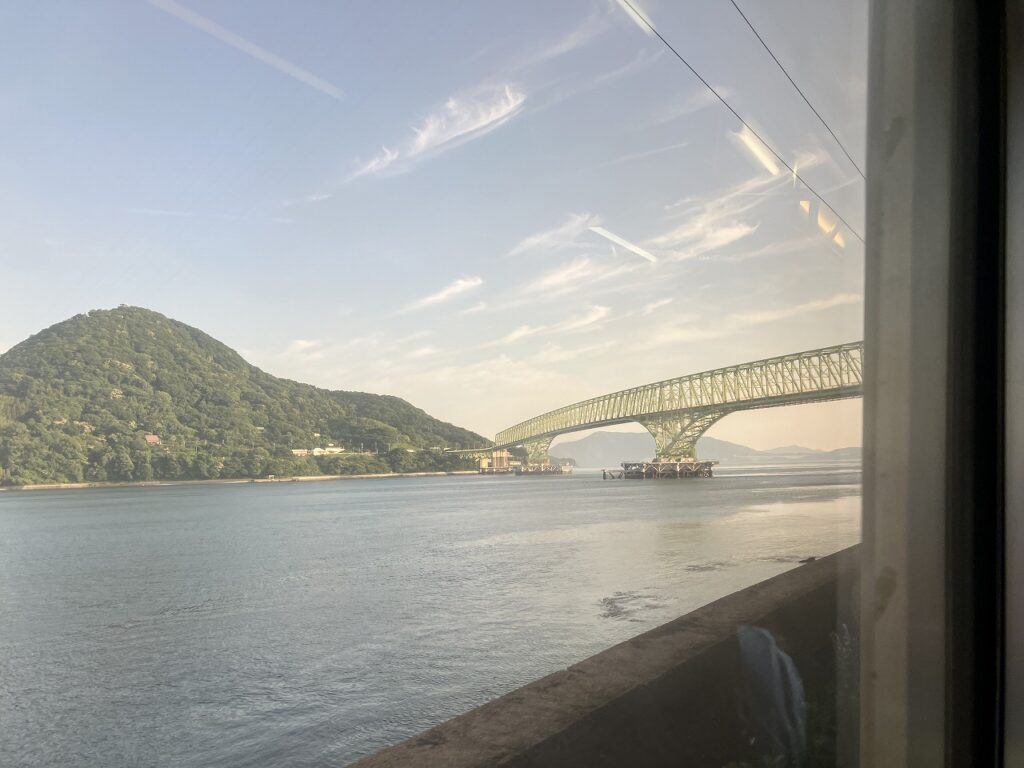

やがて見えてくる大島大橋をくぐると大畠駅に着く。

景色の良いローカル幹線の主要駅といった趣だ。

柳井駅で途中下車。

山陽新幹線が開通する前は急行や特急列車もここに停車していた。

海沿いの山陽本線に対して、新幹線は内陸部で距離が短い岩徳線に近いルートを走っている。

柳井駅の広い構内も今では貨物列車の通過待ちくらいにしか利用価値がない。

国土地理院の地図を加工して利用

白壁と川のある町柳井

もうすぐ18時半だが6月なのでまだまだ明るい。

駅から麗都路通りという洒落た名前の通りを北へ5分程歩くと、伝統的な街並みの保存地区が東西に広がっている。

麗都路通りから保存地区に入る交差点にはレトロな洋館の町並み資料館が見える。

この建物は周防(山口県東部の旧国名)銀行本店として明治時代に造られたもので、現在では観光案内所も兼ねている。

資料館の手前には豪商の屋敷だった国森家住宅もある。

国森家住宅は2025年現在休館中で、町並み資料館も17時で閉館しているが、10年ほど前に私はこれらを訪れている。

国森家住宅は予想以上に広くて見応えがあり、その豊かさが偲ばれた。

また観光案内所の女性が親切で、柳井が江戸時代に港町として大いに栄えたが、近代以降は自然地理環境のために周辺の都市のように工業化することができず、結果として今も古い町並みが残っていることを教えてもらった記憶がある。

そんな白壁の町並みは通る人もほとんどいない。

しかし柳井名物の「金魚ちょうちん」があちこちに吊るされているので、歩いていて寂しい感じはしなかった。

ちなみに金魚ちょうちんは最近とても人気が出ていて、わざわざ香港から見に来る人もいるそうだ。

柳井の水運を支えた柳井川は保存地区に並行して流れている。

かつて産品を積んだ多数の船が行き交ったこの川も、今では護岸工事が行われたのか、折り紙でつくった船を浮かべるのがせいぜいと思われる深さだ。

川岸で荷揚げをする労働者たちが使った石段だけが残されていた。

町並み保存地区は狭いし駅からも近いので、散策するだけならば1時間で駅に戻って来れた。

工業化からも新幹線からも見放された柳井の町。

例の観光案内所の人が「工業都市として発展するか観光地として街並みを残すか、どちらが良かったのかは分からない。」と言っていたのが印象的だった。

10年前の当時は「観光地の方がいい」と思ったものだが、コロナ騒動を経て戦争も身近になった今ではそう単純でもないように感じる。

とはいえ、時代から取り残されてもなおさら誇り高く居るこの町には、共感と敬意を抱かざるを得ない。

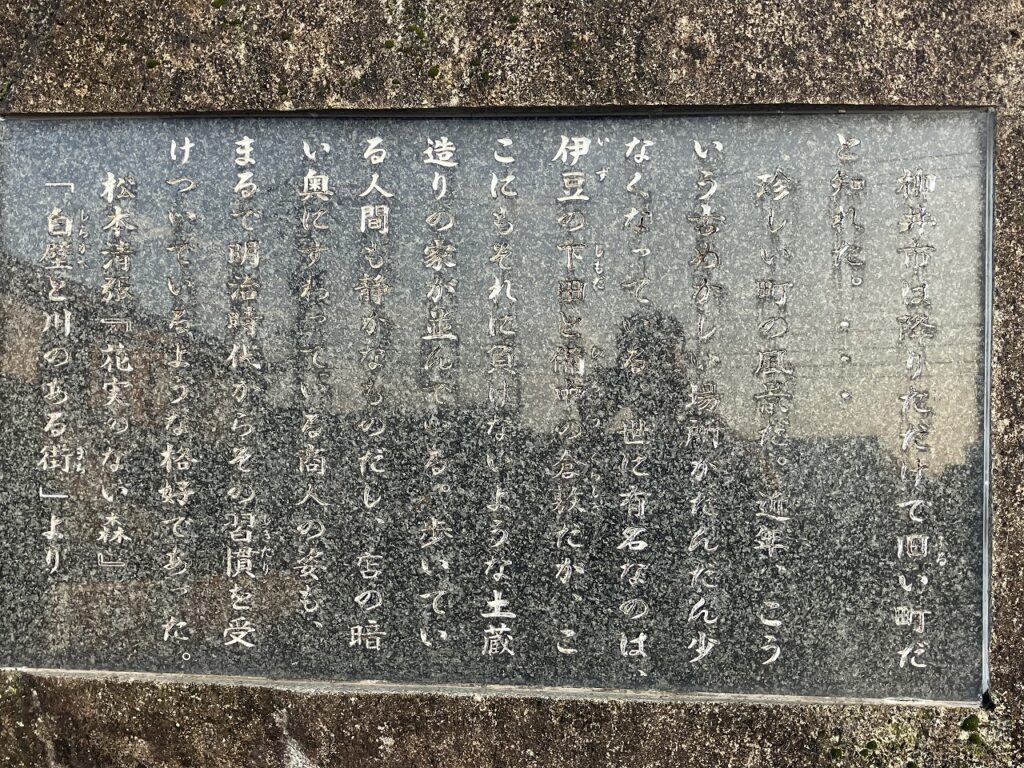

柳井を倉敷にたとえて面白いなと思ったら、松本清張の作品からの引用だった

著名観光地よりも工業都市

柳井駅から再び電車に乗ると、まもなく日が暮れた。

暗闇の中から巨大なコンビナートが見えて徳山駅に着いたのは20時ごろ。

駅前のホテルにチェックインする前に近場の居酒屋に寄った。

カウンターの隣にいた横浜から出張で来た男性は、山口県には優れた酒蔵がたくさんあり、最近は販売にも力を入れていることに驚いたという。

今日は客と話すのが仕事らしい大将も「獺祭が有名やけんど、製造が機械化されて綺麗になりすぎじゃっていう人もおるな」とのこと。

私もこの意見は酒好きの知人から聞いたことがある。

地魚の石鯛も、周防の地酒も旨かった。

泊まったホテルの最上階には大浴場があり、工場夜景と新幹線を眺めることができたので長湯してしまった。

写真撮影ができないのが惜しい。

浴室に新幹線の徳山駅通過時刻を張り出してほしい、とホテルに提案したいくらいだ。

「脱工業都市」のイメージ戦略か?

観光という側面からすると、徳山駅のある周南市のような工業都市には負のイメージがつきまといがちで、少なくともその性質が好意的に語られることは基本的にない。

しかし重厚長大型の工場はとても迫力があるし、産業の発展(または衰退)の歴史もその地域を知るうえで興味深い。

それに工業都市はたいてい交通の便が良いし、比較的ホテル代が安いのも嬉しい。

山陽新幹線沿線なら小倉駅(北九州市)も好例である。

最後に皮肉を言わせてもらえば、そもそも現代において地域住民の生活を破壊している公害とは、20世紀型の工場排水や排煙ではなく、京都市や白馬村などで深刻化するオーバーツーリズム(=観光公害)ではないか。

というわけで是非読者の皆さんも、地酒と地魚を楽しみながら快適で良心的な工業都市滞在を楽しんでいただきたい。

これで1日目が終わった。

次回は毛利氏ともゆかりのある周防国府の町防府を訪れる。

コメント