1840年、アヘン戦争で東洋の大国だった清(中国)が西洋の島国イギリスに敗北した。

これに衝撃を受けたサムライたちは蘭書を片手に西洋科学を学び、日本は非西洋諸国で初めて自らの意志で以て産業化を成し遂げた。

1850年代から1910年頃までの50年少々という僅かな期間であった。

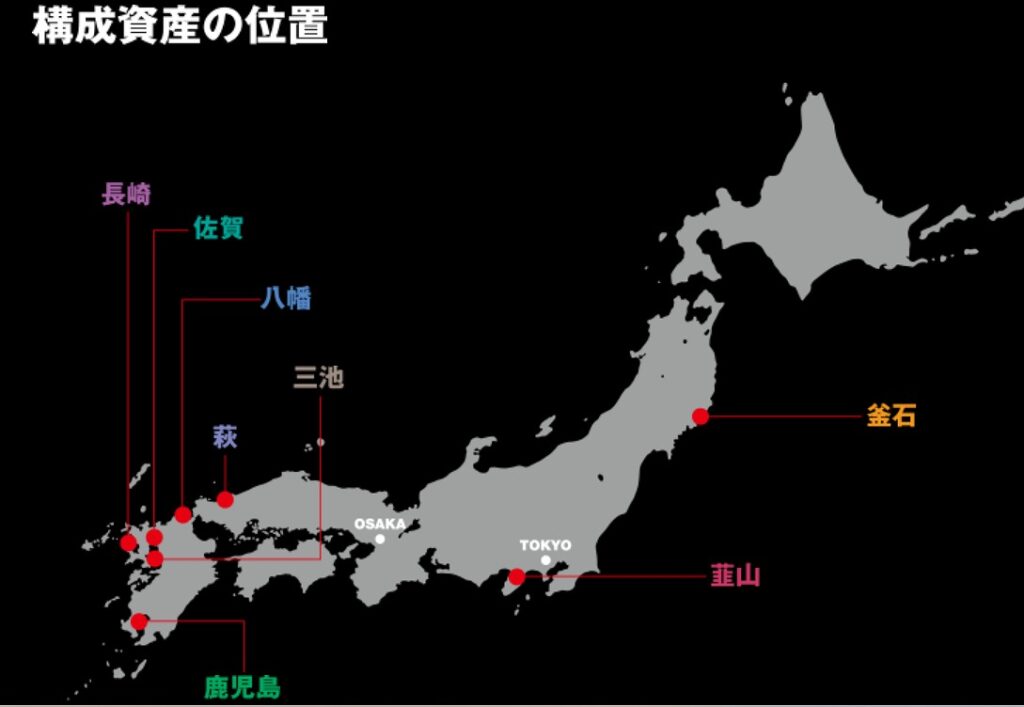

この間の重工業、つまり製鉄・鉄鋼、造船、石炭の分野における近代化の過程を示すのが、2015年に世界遺産にも登録された「明治日本の産業革命遺産」である。

明治日本の産業革命遺産は日本全国に跨る8つのエリアで構成されているが、その半分以上となる5エリアが九州に存在している。

該当するエリアは①八幡(福岡県北九州市)・②長崎・③佐賀・④三池(福岡県大牟田市から熊本県荒尾市にかけて)・⑤鹿児島である。

また構成資産についても合計23箇所のうち九州が占めるのは16箇所にも及ぶ。

長崎県の軍艦島をはじめ、視覚的にも非常に印象的なものが多いが、遺産に関するストーリーにも触れることでより深く知ることができる。

https://www.japansmeijiindustrialrevolution.com/site/index.html#background

当然ながら、「明治日本の産業革命」には鉄道も含まれる。

2025年4月上旬、九州の産業革命遺産と関連する史跡を鉄道で4日間巡った。

本記事は第3回。

北九州市若松区から市営の若戸渡船で対岸に渡り、八幡東区にある八幡製鉄所跡を訪れた。

100円3分間のクルーズ

洞海湾に架かる赤い若戸大橋は、建設された1962年当時は東洋一の長さを誇った。

周囲からよく目立つその赤い姿は、北九州市のシンボルとして親しまれている。

ところで、こうした大規模な橋の開通は見栄えの点でも経済的な観点からも結構な事であるが、その影で市民に親しまれてきた船の運航が廃止されることが多い。

若松と対岸の戸畑を結ぶ若戸航路も若戸大橋が開通してからは廃止される予定だった。

しかし市民の強い要望で今も船は存続し、車を使わない地元の人たちを運んでいるのである。

若松駅付近を観光した後、若戸大橋の傍にある渡船乗り場に向かった。

券売機で100円の乗船券を購入して船を待つ。

待つといっても、対岸の戸畑の船着き場に停泊しているのが見えている。

昨年は博多湾の福岡市営渡船に乗ったが、なかなか意外と大きな船だった。

こちらは本当に「渡し舟」といった感じの小さな船である。

若戸渡船は日中15分毎に運行されている。

小さな客室ながらテレビがありトイレも付いていて、所要時間はわずか3分であることを考えると豪華な設備である。

小さなバックを持ったおばさんや自転車を担いだ若者が乗っていた。

若戸大橋を見上げているうちに戸畑に着いた。

立派な橋の下を今もこうして船が行き交うのは、微笑ましくも頼もしくもある。

戸畑船乗り場から戸畑駅までは歩いて10分弱。

戸畑駅からは鹿児島本線に乗ってスペースワールド駅まで行く。

下校時間のためか電車は混雑していた。

制服を着た小学生たちがLINE交換をしている。

配布された紙の連絡網を見て、家の固定電話から友達に連絡していた小学生時代を思い出すと、自分も年を取ったなとひしひしと感じた。

いずれにせよ新学期らしい光景である。

5分程でスペースワールド駅に着いた。

第3回目の記事にして、ここでようやく一つ目の「明治日本の産業革命遺産」を訪問する。

それも日本の近代技術確立の集大成である八幡製鉄所跡である。

愚直なまでに時代順に史跡を訪れた宮脇俊三の「歴史紀行シリーズ」のように、本当は最後にここへ来るべきなのかもしれないが、私は技術発展史には詳しくないのでやむを得ない、ことにする。

近代化の集大成、官営八幡製鉄所

鉄は国家なり

ドイツ帝国初代宰相 オットー・フォン・ビスマルク

鉄は工業の母、護国の基礎なり

冶金学者 野呂景義

日本が欧米列強に匹敵する重工業化を目指すにあたって、鉄鋼の需要は飛躍的に高まった。

ただ単に鉄をつくるだけでなく、日用品から工業機械に至るまで必要不可欠な素材である鋼の国産化を明治政府は推し進める。

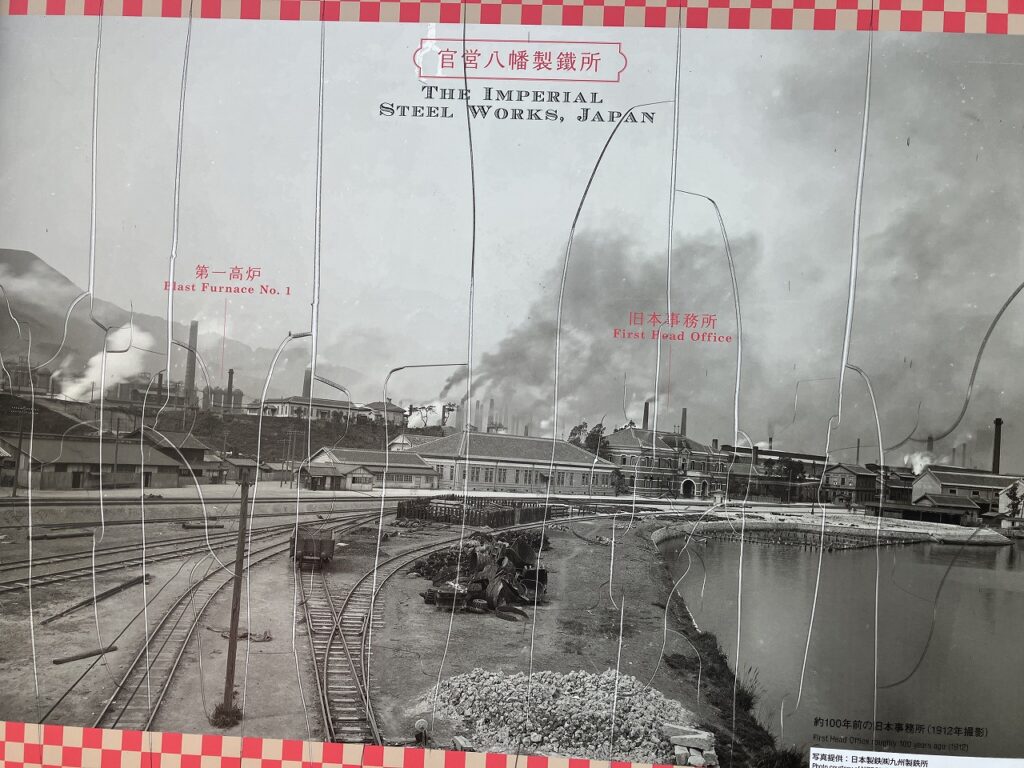

官営八幡製鉄所は日本初の銑鉄一貫製鉄所として鉄鉱石から鋼材への加工を完結することで、あらゆる産業分野の土台を築いたのだった。

第一高炉が1901年に火入れされて以来、暫くはトラブルが頻発するもやがて操業は安定し、1910年には国内の鉄鋼の90%を生産した。

かくして、数々の炭田と産業革命の集大成たる八幡製鉄所を有する九州北部は、我が国の殖産興業を支える一大拠点となった。

そしてなかなか進まなかった山陽本線の関門トンネル(下関~門司)も、戦時色が強まるにつれて具体化して1942年に単線で開通する。

戦略物資の貨物輸送が飛躍的に効率化され、日本の看板列車である特別急行「富士」(東京~長崎)も海を渡った。

さらに1944年には突貫工事により複線化も実現した。

そんな鉄道史も九州の地政学的重要性を物語っているのである。

鉄道は社会なり

鉄旅遊民管理人

もっとも当時のダイヤ改正の主役は貨物列車だった

大宮の鉄道博物館にて

と前置きをしたところで、八幡製鉄所を見学することにしよう。

官営八幡製鉄所は産業遺産として登録されているが、今でもその施設の一部は日本製鉄が所有のもと現役で稼働している。

そのため敷地内を自由に見ることはできない。

その代わり近くに眺望スペースが設けられている。

駅から10分弱歩いて官営八幡製鉄所旧本事務所眺望スペースに行くと、ボランティアガイドが待機していた。

設置された展示パネルにある高炉建設の記念写真を示しながら、この人は誰某で経歴はしかじかで、とすらすら説明する。

安川電機(本社が北九州市)の創業者の父である安川敬一郎氏や、元総理大臣の麻生太郎の曾祖父などの名前もあった。

眼の前にはカーブした線路が奥の工場施設へと続いていて、資材を積んだ貨車が幾つか停まっていた。

そんな光景のなかで一つ、レンガ造りの旧本事務所は垢抜けている。

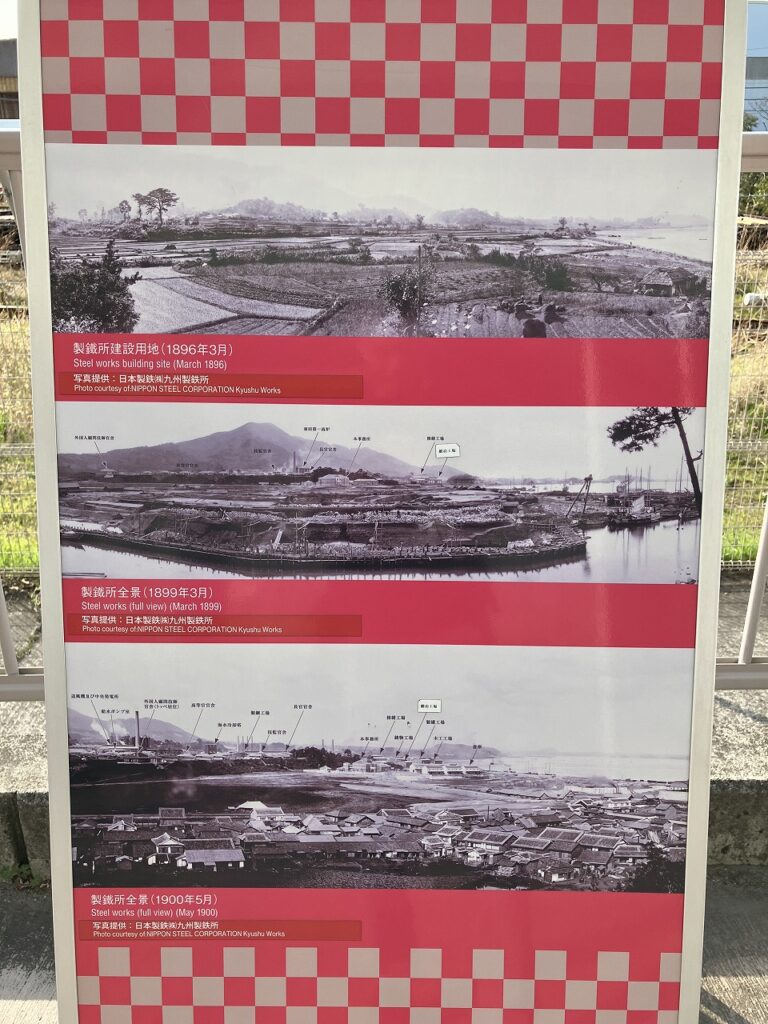

一般には八幡に官営製鉄所が建設された理由は「筑豊炭田に近く中国からの鉄鉱石輸入にも便利だから」と必然のように説明されるが、実際は誘致のために当時の八幡村は相当な努力をしたらしい。

候補地には小倉や門司も挙がっていたが、当時南下政策を進めていたロシアによる海からの攻撃が懸念されたため、今の若松区が地形的に盾となる八幡になったという。

工場建設前の八幡の写真を見ると近代文明とは全く無縁の漁村だ。

ちなみにこうした地政学リスクの配慮は鉄道建設にも見られ、東京と大阪を結ぶ路線も当初は内陸部の中山道経由が計画されていた。

明治日本の産業革命がいかに危機感を以て進められたかが分かる。

説明を聞いていると、見たこともない機関車が汽笛をこだまさせながら動き出した。

「あの専用貨物線に乗ってみたいですねぇ!」と興奮気味な私をガイドは哀れに思ったのか、

「鉄道好きの方ならそうでしょうね。新幹線のレールはほとんどがここで造られていますよ。」と言う。

長さ150mにも及ぶレールも、船や列車で現在建設中の北海道新幹線向けに輸送されているらしい。

たいていロングレールというのは短いレールを現地で溶接して「ロング」レールにするわけだが、元から長いレールと長くしたレールでは乗り心地が全く違うそうだ。

別れ際に「これからどこへ?小倉か博多ですか?」と聞かれたので、

「いや、今日はこれから博多経由で佐世保まで行きます。」と答える。

「鎮守府(海軍の本拠地)があった街で景色も素晴らしいですよ。長崎市ばかりが目立ってますけど、佐世保市もいい所です。」

「福岡市と北九州市だって全く同じじゃないですか。」と言うべきか迷ったが、やめた。

ともかく物好きな人と思われたらしく、「明治日本の産業革命遺産 推薦書ダイジェスト版」という図録のような冊子をいただいた。

無料で配布するのは勿体ない本で、旅行後の復習と当ブログの執筆に大変役立っている。

駅の方へ戻り、記念すべき東田第一高炉を見に行く。

史跡広場が整備されているのだが、残念ながら崩落の危険性のため広場への立ち入りができないので、近くの歩道橋から見学する。

操業を開始した年を示す「1901」という数字が誇らしげに掲げられている。

丸っこい不思議な形をした大きな設備がいくつもあり、これがスペースワールド跡地かと勘違いしてしまいそうだ。

近くのスペースLABO ANNEXにも展示室があるが時間がない。

八幡製鉄所はその価値の高さにもかかわらず、一部が現役稼働中である等諸々の理由により観光資源としてまとまった形で整備されていないのが惜しい。

可能な範囲で施設を公開して包括的な博物館も設けてくれれば、福岡市の影に隠れがちな北九州市の魅力発信にもなると思うのだが。

急いでスペースワールド駅に戻る。

ホームからも東田第一高炉がよく見えることに気が付いた。

昼間駅弁を買った折尾駅で特急「ソニック」に乗り換え、さらに博多駅から18時12分発の佐世保行き特急「みどり」に乗った。

いつも九州各地を周る時は博多が拠点になるが、今回の博多滞在は乗り継ぎの20分間だけである。

鹿児島本線と長崎本線のジャンクションの鳥栖駅あたりで日が暮れた。

20時05分、佐世保駅着。

JR最西端の駅である。

今回乗った「みどり51号」は右の「みどり用編成」ではなく、左の汎用編成の783系だった。

実に慌ただしい1日だった。

明日(2日目)の午前中は鎮守府の街佐世保で海軍関連のエリア・スポットを観光する。

コメント