840年、アヘン戦争で東洋の大国だった清(中国)が西洋の島国イギリスに敗北した。

これに衝撃を受けたサムライたちは蘭書を片手に西洋科学を学び、日本は非西洋諸国で初めて自らの意志で以て産業化を成し遂げた。

1850年代から1910年頃までの50年少々という僅かな期間であった。

この間の重工業、つまり製鉄・鉄鋼、造船、石炭の分野における近代化の過程を示すのが、2015年に世界遺産にも登録された「明治日本の産業革命遺産」である。

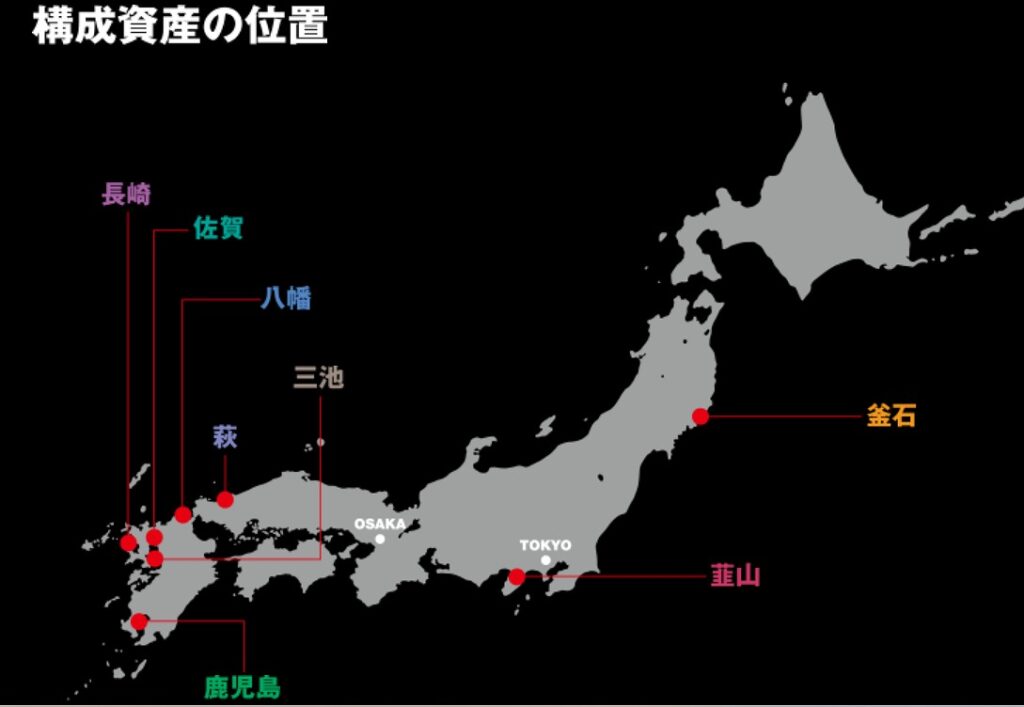

明治日本の産業革命遺産は日本全国に跨る8つのエリアで構成されているが、その半分以上となる5エリアが九州に存在している。

該当するエリアは①八幡(福岡県北九州市)・②長崎・③佐賀・④三池(福岡県大牟田市から熊本県荒尾市にかけて)・⑤鹿児島である。

また構成資産についても合計23箇所のうち九州が占めるのは16箇所にも及ぶ。

長崎県の軍艦島をはじめ、視覚的にも非常に印象的なものが多いが、遺産に関するストーリーにも触れることでより深く知ることができる。

https://www.japansmeijiindustrialrevolution.com/site/index.html#background

当然ながら、「明治日本の産業革命」には鉄道も含まれる。

2025年4月上旬、九州の産業革命遺産と関連する史跡を鉄道で4日間巡った。

本記事は第4回(2回目)、戦前に鎮守府が置かれた佐世保を半日観光する。

海上自衛隊基地にある倉庫群

長崎県第二の都市佐世保は、横須賀(神奈川県)・舞鶴(京都府)・呉(広島県)とともに鎮守府(軍港に置かれた海軍の本拠地)が設置され、「西海の守り」として造船所など各種工場が建設された。

日清戦争後には佐世保の地理的重要性が再認識され、当初は計画されていなかった佐世保への鉄道敷設も行われた。

佐世保駅はJR最西端の駅である。

佐世保は今回のテーマである「明治日本の産業革命遺産」の構成資産ではないが、日本遺産の「鎮守府・佐世保」に登録されている。

鎮守府の遺産は関連する製造業や海上自衛隊・米海軍の基地として戦後にも残っている。

朝8時ごろ、駅前のバス乗り場には長蛇の列ができていたが、私が乗ったバスはあまり混んでいなかった。

鎮守府設置に合わせて山を切り崩して街を造っただけあって、佐世保は起伏に富んだ地形をしている。

バスは大通りを通ってから丘陵地に差し掛かり、これから行く予定の軍港を見下ろすように走った。

間違ったバスに乗ってしまったかと心配になるが、グーグルマップ通りには進んでいるようだ。

小高い閑静な住宅地でバスを降りて坂を下って港の方にある立神煉瓦倉庫群へ。

立神煉瓦倉庫群は現在海上自衛隊の敷地内にあるので外から眺めるのみである。

通りの反対側は米軍の施設があり、立ち入り禁止どころか写真撮影もできない。

煙突を立てた鼠色の巨大な物体が停泊していた。

船舶というよりも洋上に浮かぶ要塞工場のように見える。

道の先は海軍工廠の歴史を引き継いだ佐世保重工業(SSK)の敷地になっていて、1913年に完成したハンマー型の旧佐世保海軍工廠250トン起重機などクレーンが林立している。

煉瓦倉庫がどれくらい活用されているのか知らないが、このエリアにいると歴史の連続性が感じられてくる。

客を乗せたタクシーが検問所を通過していった。

なお、倉庫群の一角では「させぼ立神近代化歴史公園」の整備工事が行われていて、2026年度(リンク先記事によると11月)に供用開始だという。

日本遺産「鎮守府・佐世保」のガイダンス施設も造られるようだ。

また来年以降も佐世保に来る大義名分ができて嬉しい。

凱旋記念館とセイルタワー

次に旧佐世保鎮守府凱旋記念館に行く。

日本は第一次世界大戦で連合国側について参戦し、地中海において日本艦隊の献身的な護衛活動は各国から高く評価された。

日清戦争で「国際デビュー」を果たして以来、列強の一つとして日本の地位が絶頂にあった時代だといえる。

その活躍を記念して建てられたのがこのホールで、海軍の催事などが行われた。

現在も佐世保市民文化ホールとして使われている。

優美な外観のレトロな建物で、サクラと船の錨を合わせたレリーフも誇らしい。

催し物が無い時は内部を見学できる。

ギリシャ神殿風の柱が美しい2階部分には、佐世保の街の歴史について解説した展示コーナーがあった。

戦争の長期化に伴って前線基地の佐世保は発展し、戦前のピークでは人口が30万人(2025年現在は23万人)を数えたが、鎮守府としての存在意義を失った1945年の末には半分に減ってしまったという。

最後に海上自衛隊佐世保史料館「セイルタワー」を訪れた。

ここは海上自衛隊が運営している博物館だ。

1階で受付を済ませ、まず最上階の7階までエレベーターで上がる。

先ほど建物の間から見え隠れしていた船舶と軍港を見渡すことができた。

自衛隊の訓練の様子などを収めたビデオも上映されていて緊迫感があった。

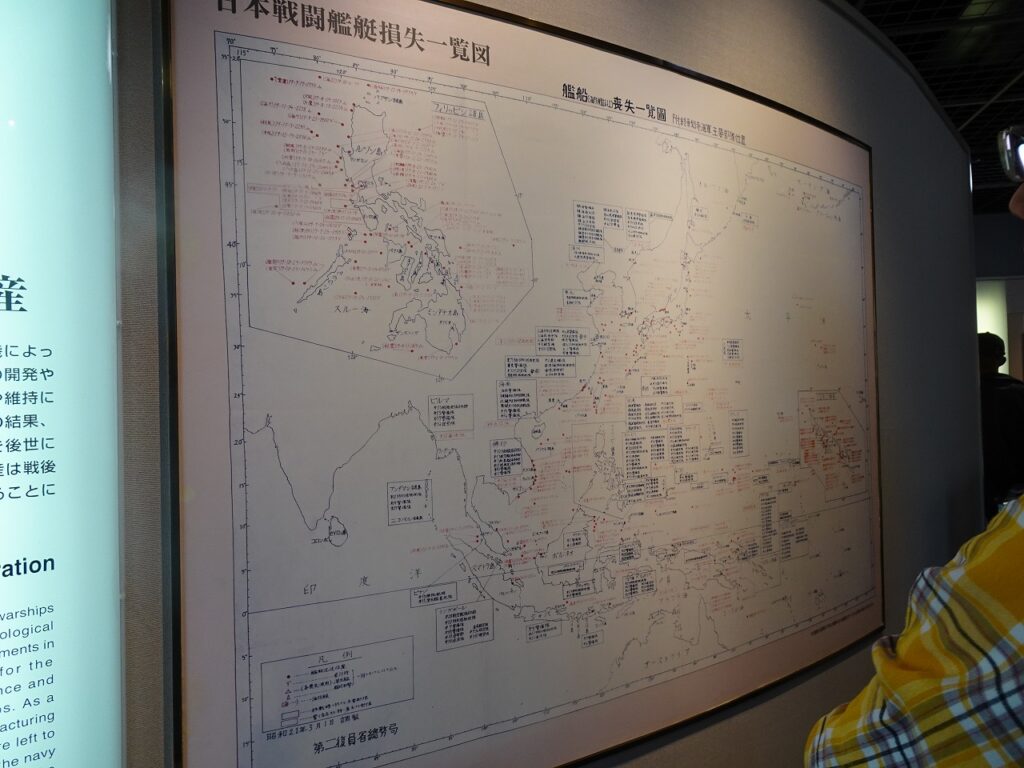

6階以下の各階は幕末以来の旧日本海軍から現在の自衛隊に至る歴史の解説、そして軍艦の模型や貴重な史料コレクションが多数ある。

しかも入館は無料である。

ところで私はヨーロッパ旅行の際に軍事博物館に行くのが好きだ。

それは私がミリオタだからではなく、「ヨーロッパの歴史は戦争の歴史」と言われるように、その領土変遷や国際関係を辿ることで各国の歴史を辿ることができるからである。

「セイルタワー」という洒落た名前ではあるが、この佐世保史料館も実質的に「旧日本海軍歴史博物館」といえるほど内容の濃い施設だった。

特に第一次世界大戦後の日本が徐々に国際社会からズレていく描写に興味を持った。

つまり国際秩序の中心がヨーロッパからアメリカへ、兵器の主力は戦艦から戦闘機へという時代変化を、我が国は分かっているようで本質的に理解できていなかったのが破滅の要因だったのだ。

1時間半くらい時間を確保していたのだが、それでも足りなかった。

やはり佐世保にはもう一度来なければならない。

それに駅周辺だけでなく軍港クルーズにも参加したいし、世界一景色が美しいといわれる展海峰の辺りにも堡塁があるのでその方面にも行きたい。

エキゾチックな観光地の長崎と比べると、佐世保は全体的に軍事的側面が強い。

もし、我が国もこの先の米中対立に引きずり込まれた挙句に有事でも起こってしまったら、軍隊基地と造船業(中国が世界市場をリードしている)の街・佐世保は長崎を抑えて「朝鮮特需」ならぬ「東シナ海特需」に沸くのだろうか?

佐世保から「逆リレーかもめ」で長崎へ

さて、これから佐世保を発ち13時半ごろには長崎駅に着かなければならず、佐世保バーガーをテイクアウトする時間すらない。

大村線の快速「シーサイドライナー」に乗るのが私としては鉄則だが、あいにく所要時間が長くて到着時間もあまり都合が良くない。

新大村駅からの西九州新幹線乗り継ぎやバスも検討したが結果は芳しくなかった。

結局最も佐世保出発を遅くできるのは、博多行き特急「みどり」で武雄温泉駅まで行き、西九州新幹線で引き返すという惨めな方法だった。

普通は博多発の「みどり」が「リレーかもめ」として武雄温泉駅で新幹線「かもめ」と接続するが、今回は佐世保発の「みどり」から乗り継ぐわけだ。

国土地理院の地図を加工して利用

というわけで、佐世保駅発11時41分発の「みどり28号」に間に合うべく、セイルタワーの前の停留所を出るバスをグーグルマップで調べておいた。

しかし時間になってもバスは来ない。

心配になってバス停の時刻表で確認するとグーグルマップの教える便など無く、次のバスは20分以上も後ではないか。

間に合うかどうか考える前に走り出した。

長崎では軍艦島行きのツアーを予約しているので絶対に遅れるわけにはいかない。

とはいえ、午前中ずっと歩いていたのでリュックサックを担いで走るのはつらい。

時間的にも厳しく、絶望しかけたところで希望の光が灯った。

なんとタクシーの運転手が車を停めて喫煙スペースで一服していたのだ。

「すいません、佐世保駅までお願いします。」

「近かけど駅まで行きますか。」

休憩中に儲けの少ない仕事をいきなり頼まれて嬉しくはなさそうだったが、おかげで何とか特急「みどり」に間に合うことができた。

というわけで佐世保の滞在時間を最大化するために、通常は佐世保~長崎の乗車券だけで済むところを、大回りの乗車券+新幹線・特急料金、さらにはタクシー代まで使って長崎に辿り着いたのだった。

次回はクルーズ船に乗って軍艦島に上陸する。

コメント