1840年、アヘン戦争で東洋の大国だった清(中国)が西洋の島国イギリスに敗北した。

これに衝撃を受けたサムライたちは蘭書を片手に西洋科学を学び、日本は非西洋諸国で初めて自らの意志で以て産業化を成し遂げた。

1850年代から1910年頃までの50年少々という僅かな期間であった。

この間の重工業、つまり製鉄・鉄鋼、造船、石炭の分野における近代化の過程を示すのが、2015年に世界遺産にも登録された「明治日本の産業革命遺産」である。

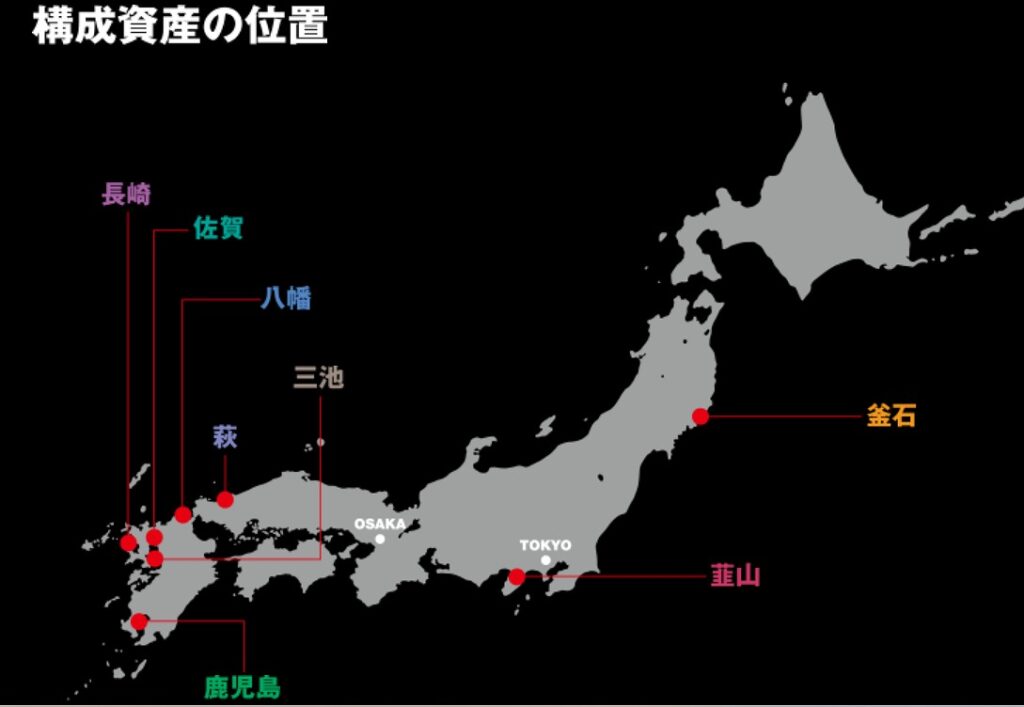

明治日本の産業革命遺産は日本全国に跨る8つのエリアで構成されているが、その半分以上となる5エリアが九州に存在している。

該当するエリアは①八幡(福岡県北九州市)・②長崎・③佐賀・④三池(福岡県大牟田市から熊本県荒尾市にかけて)・⑤鹿児島である。

また構成資産についても合計23箇所のうち九州が占めるのは16箇所にも及ぶ。

長崎県の軍艦島をはじめ、視覚的にも非常に印象的なものが多いが、遺産に関するストーリーにも触れることでより深く知ることができる。

https://www.japansmeijiindustrialrevolution.com/site/index.html#background

当然ながら、「明治日本の産業革命」には鉄道も含まれる。

2025年4月上旬、九州の産業革命遺産と関連する史跡を鉄道で4日間巡った。

本記事は第5回、2日目の午後。

長崎から軍艦島行きのツアーに参加した。

長崎港線廃線跡

前回記事では佐世保を観光し、通常の大村線ではなく武雄温泉駅経由で特急と新幹線を乗り継いで長崎駅に向かった。

駅到着は13時24分。

予約した「軍艦島上陸クルーズ」の受付場所には13時40分までに着けばいいからこれで間に合う。

ところで、長崎本線と西九州新幹線の終着は当然ながら長崎駅であるが、実は一時期さらに線路が延びていた時代があった。

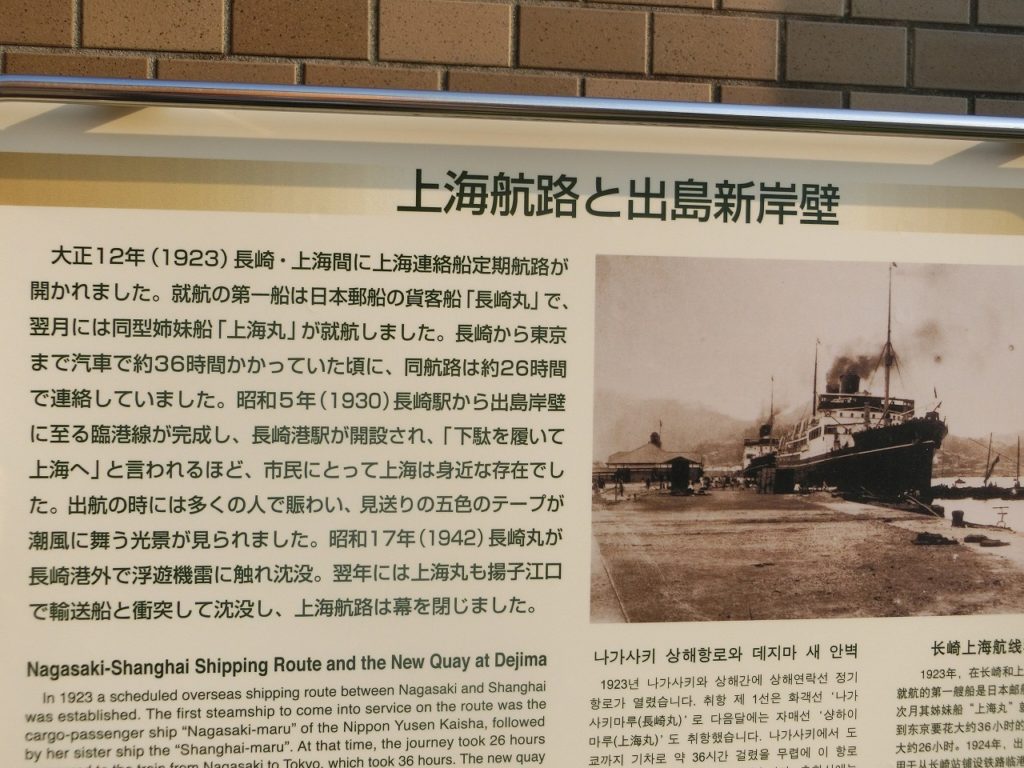

長崎~上海間航路の利用者数が増加していた1930年、長崎駅から線路を1㎞ほど延長して長崎港駅が設けられたのだ。

長崎港駅があったのは現在の出島ワーフ付近で、近くには車輪と線路の小さなモニュメントがひっそりと置かれている。

上海航路連絡列車のみがこの延長区間を利用した。

そして1942年に関門トンネルが開通すると、看板列車の特別急行「富士」の終着駅は鹿児島でも博多でもなく、なんと長崎港駅となったのである。

まさに日本の西の玄関口・長崎の輝かしい時代の象徴といえよう。

戦後も貨物営業を続けた1980年代には貨物列車は廃止され、駅と路線も廃止となった。

この廃線跡は「元船遊歩道」として整備されている。

「軍艦島上陸ツアー」の受付場所はこの遊歩道沿いにあるので、時間を気にしながらも歴史散策を楽しんだ。

軍艦島行きの船は世界遺産周遊クルーズ

軍艦島(正式名称は端島)は元は岩だったが、周囲を埋め立てて軍艦のように見える島となった。

海底炭鉱の採掘のために人が集まり、1916年には日本初の鉄筋コンクリート造りの高層集合住宅が築かれている。

学校・商店・病院などの公共施設もあり、この狭い島内で完結した都市を形成していた。

昭和30年代半ばの最盛期の人口は5300人で、人口密度は当時の東京の9倍、世界で最も過密なコミュニティであったという。

特殊な環境ゆえにライフラインは充実していて、その頃まだ普及率が低かったテレビなどの電化製品もかなり普及していたようだ。

1962年のエネルギー革命以後は出炭量・人口は減少し、1974年に閉山し無人島となった。

簡素な事務所で手続きを済ませ、いよいよ軍艦島行きのクルーズ船に乗り込む。

予定通り14時に出港した。

さて、このツアーの目的は言うまでもなく軍艦島なのだが、実は軍艦島に行く船のルートにはその他の「明治日本の産業革命遺産」が点在している。

出航したらまず右手に注目しよう。

長崎造船所関連の4つの構成遺産のうち3つを見ることができる。

出航してすぐに1909年に製造された緑色のジャイアント・カンチレバークレーンが目に飛び込んでくる。

続いて第三船渠(ドック)も見えてくる。

いずれも現役の設備である。

そして第三船渠の隣の丘に建つのが木造洋館の占勝閣。

造船所の迎賓館で非公開施設である。

もう一つの構成資産である旧木型場は船上からは見えない。

旧木型場は現在長崎造船所史料館となっているが、2025年5月の時点では臨時休館中となっている。

右側に木造洋館の占勝閣が見える

一方左手には旧グラバー住宅などの洋館と小菅修船場跡が見える。

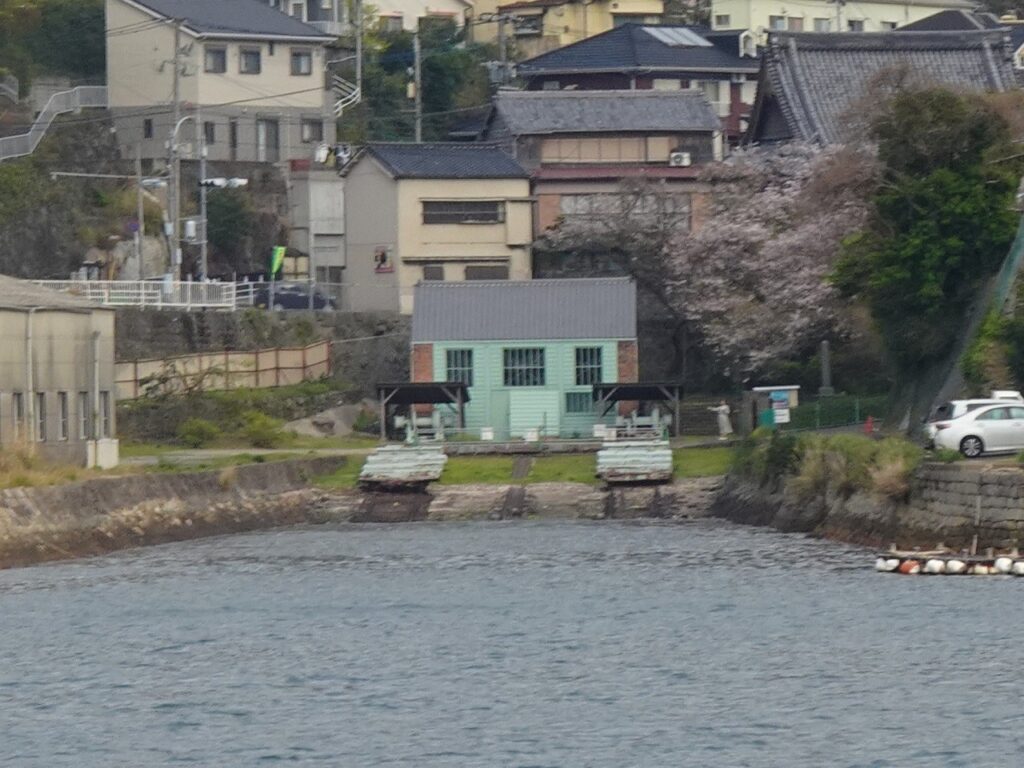

細長い入り江の先に小屋がある小菅修船場は、1869年に五代友厚と小松帯刀が建設した日本初の近代的なドックである。

小屋にある蒸気動力の曳揚げ機によって蒸気船を水面から曳き揚げて修理できるようになった。

現在に続く長崎の造船の基礎である。

左下の平べったい洋館が旧グラバー住宅

ツアーにはガイドがいて、これらの世界遺産だけでなく様々な沿岸の見所についても説明してくれるので、船に乗っている間も飽きることはない。

この日は晴天で気温も高かったが、さすがに洋上に出ると風が強くなり船も結構揺れた。

ずっとオープンデッキに立っていたが、手すりにつかまっていないと転んでしまいそうだった。

近代炭鉱の礎となった高島

軍艦島のツアーを開催する会社は幾つかあるが、私が「軍艦島上陸クルーズ」を選んだ理由は高島にも行けるからである。

高島も軍艦島と同様に海底炭鉱によって発展した島である。

1860年代末に佐賀藩とグラバー商会の合弁事業により開発され、蒸気機関を活用した日本初の洋式炭鉱として操業を開始した。

出航から40分程で高島に到着した。

上陸すると空気がベトッとした蒸し暑さだった。

高島滞在は約30分で、高島石炭資料館を見学する。

その前に軍艦島の百分の一の模型を囲んでガイドの話を聞く。

模型があることから、「軍艦島の前座」であることを高島自身が公言してしまっているようだが、史跡価値としては高島の方が遥かに重要だという。

実際、最盛期の人口・出炭量ともに高島は軍艦島の数倍の数字だった。

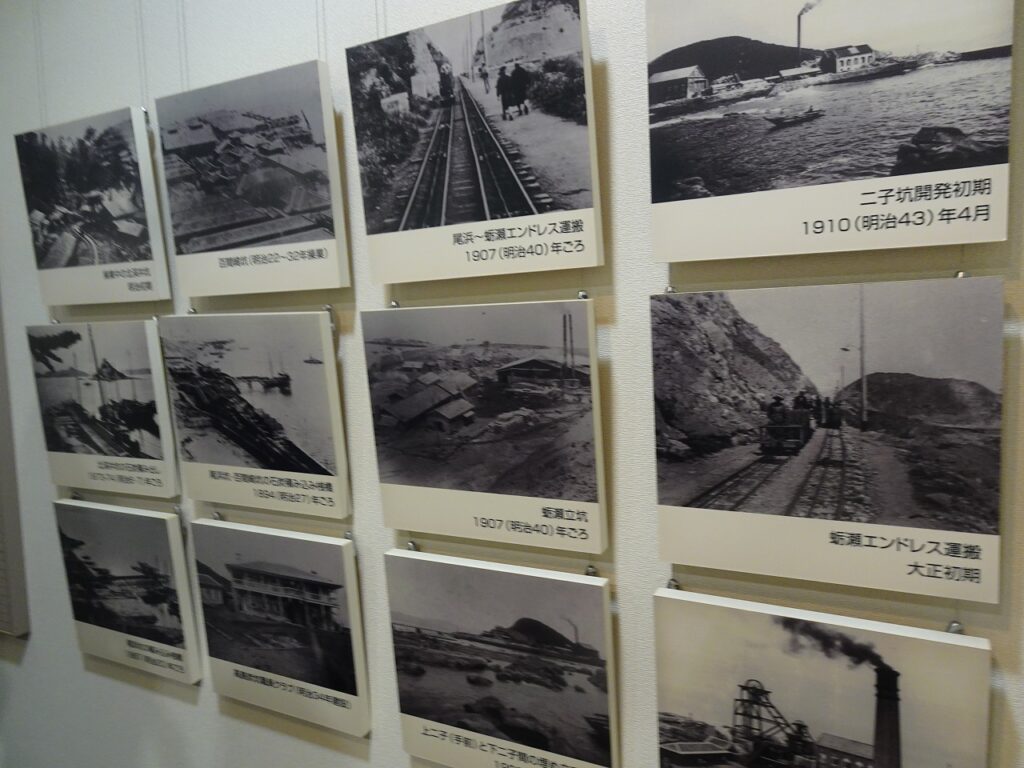

石炭資料館ではかつての高島の白黒写真が豊富で、軍艦島関連のコーナーもある。

港近くには三菱自閥の創始者・岩崎弥太郎像があった。

グラバー商会が倒産した後、紆余曲折を経て高島炭鉱を引き取り、端島炭鉱(軍艦島)などその周辺の開発を進めたのが岩崎弥太郎及び三菱だった。

軍艦島と違って、高島には今でも人が住んでいる。

島の人口についてガイドに聞いてみると、最盛期は2万人近くだったが現在は300人を下回っており、その6割以上は高齢者だという。

滞在中は車が1台通った以外はネコ(たくさんいる)にしか会わなかった。

毎日会っているためかツアー係員にだけ懐いている。

我々が乗っている船の何倍も大きなフェリーが数人の客を乗せて長崎港へ出航していった。

この島にかつて今日の70倍の人がいたとは、現在の静けさからは信じ難かった。

「つまらない話はいいから、早く軍艦島の写真を見せろ」というような人は絶対にこんなブログは読まないだろうから、もう少し石炭の話をしたい。

長崎沖で炭鉱が開発された背景には、19世紀後半のイギリスを筆頭とした欧米列強による航路の世界規模の拡大にある。

当時の蒸気船は寄港地で石炭を補給する必要があり、長崎が開港して国際航路の中継地になると、石炭の需要が急増したのである。

ちなみに、イギリス領事が九州北部の石炭調査を申し出て江戸幕府に断られているが、これは160年後にアメリカがウクライナに対して行った提案と実によく似ている。

それはともかく、高島の石炭は品質が良く輸送コストにも優れていたので輸出も増え、上海石炭市場で取り扱われる石炭の6割が高島をはじめとする日本産となったという。

こうしてアヘン戦争以来極東最大の国際都市となった上海と長崎の結びつきが強まっていく。

以後国際情勢が変化するなか、1923年に長崎と上海を結ぶ航路が開かれた。

冒頭で触れた1930年の長崎港駅開業を経て、日中の戦争が始まると長崎は次第に大陸進出の拠点となっていった。

要するに、高島の石炭と上海航路と接続した長崎港駅は、東アジア史における日本の近代化というストーリーを通して繋がっているのである。

軍艦島に上陸

高島を出てから10分程度、ついに軍艦島が見えてきた。

人やビルがひしめく狭い島というイメージがあったが、意外と大きい。

高層アパートが建ち並んでいるので、軍艦というよりは大洋を何十年も漂流した豪華客船が朽ち果てた姿である。

アパートのある居住エリアを海上から眺めて、その裏側の採炭関連施設のあるエリアに回って接岸した。

船が揺れて心配だったが無事上陸できた。

軍艦島で立ち入りできるのは一部の見学通路のみである。

海に面したヨーロッパの城のような雰囲気でワクワクする。

元炭鉱夫が軍艦島を再訪して一番驚くのは、島が緑で覆われていることだそうだ。

というのも、岩の周りを埋め立てたのが軍艦島には屋上菜園を除いて植物が育たなかった。

人の営みが消え、今では鳥が緑を運んできているという。

建物のがれきや石炭運搬に使ったであろうレールの残骸があちこちに散乱して、草木に埋もれている。

「自然に還る」とよく表現されるが、軍艦島では「人工物が自然に浸食されつつある」のだ。

私はずっと廃線跡とか栄枯盛衰を語る駅に興味を持ってきたので、こうした風景は実によく心に響く。

アパートはかなりの密度で建てこんでいて、それらの僅かな合間に階段の通路があった。

この島では人々が文字通り肩を寄せ合って生きていたのだろう。

そんなコミュニティで生きていた当時の人が現代の都会の生活をみたら、適度な人との「距離感」が保たれた快適な社会と感じるか、疎外された個人の群れから成る虚しい社会と感じるか、どちらだろうか?

採炭現場は海底の深さ500m以上の地点だった。

そのため竪坑という地下へ延びる垂直な坑道を通るゲージに人を乗せて運んだ。

第二竪坑に行くための階段が今も残っている。

炭鉱夫たちが踏みしめていたので中央部分は黒く煤けていた。

「軍艦島が閉山して長い時間が経過して、その姿はすっかり変わってしまった。しかし、この階段だけは何十年経っても変わらない。」

という元炭鉱夫の言葉を紹介してガイドは説明を締めくくった。

集合場所に帰って来たのは17時ごろ、つまり往復で3時間だった。

軍艦島に上陸できたのはもちろん、長崎市に8つある産業革命遺産のうち7つも見ることができて大満足だった。

ちなみに「軍艦島上陸クルーズ」の参加料金はネット割引で一人3,600円だった。

過当競争なのか業界のことは知らないが、私はもっと適正な料金を取っても良いのではないかと思う。

それはともかく、せっかく産業革命遺産目的で長崎に来たのだから、船から見えたグラバー園にこれから行くことにする。

軍艦島の感動が冷めぬままバスに飛び乗った。

コメント