1840年、アヘン戦争で東洋の大国だった清(中国)が西洋の島国イギリスに敗北した。

これに衝撃を受けたサムライたちは蘭書を片手に西洋科学を学び、日本は非西洋諸国で初めて自らの意志で以て産業化を成し遂げた。

1850年代から1910年頃までの50年少々という僅かな期間であった。

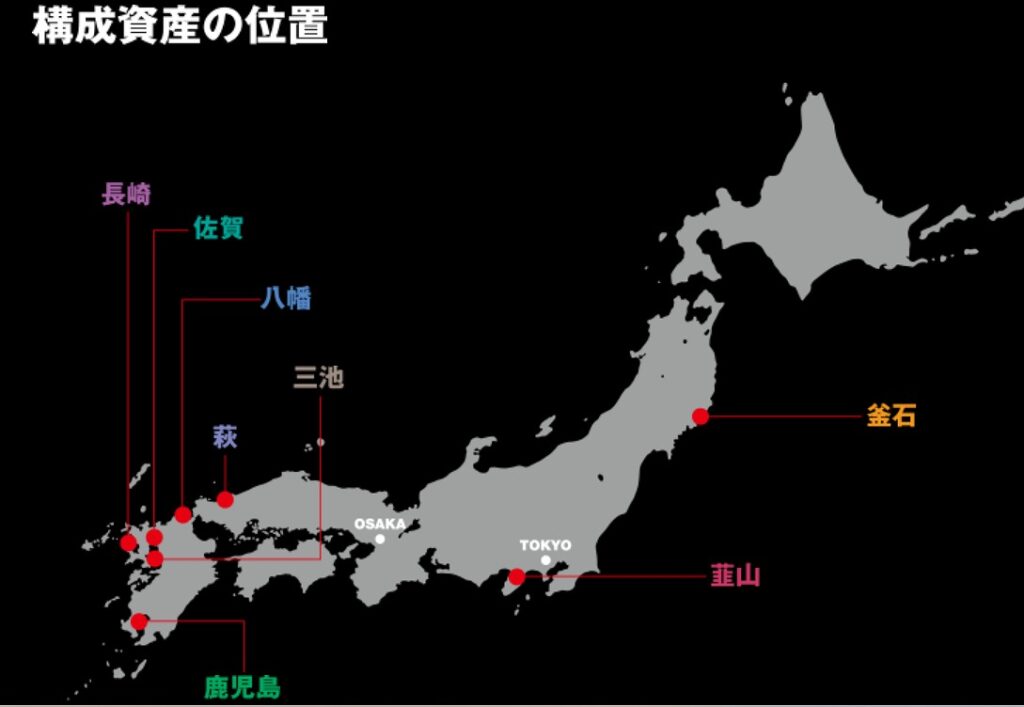

この間の重工業、つまり製鉄・鉄鋼、造船、石炭の分野における近代化の過程を示すのが、2015年に世界遺産にも登録された「明治日本の産業革命遺産」である。

明治日本の産業革命遺産は日本全国に跨る8つのエリアで構成されているが、その半分以上となる5エリアが九州に存在している。

該当するエリアは①八幡(福岡県北九州市)・②長崎・③佐賀・④三池(福岡県大牟田市から熊本県荒尾市にかけて)・⑤鹿児島である。

また構成資産についても合計23箇所のうち九州が占めるのは16箇所にも及ぶ。

長崎県の軍艦島をはじめ、視覚的にも非常に印象的なものが多いが、遺産に関するストーリーにも触れることでより深く知ることができる。

https://www.japansmeijiindustrialrevolution.com/site/index.html#background

当然ながら、「明治日本の産業革命」には鉄道も含まれる。

2025年4月上旬、九州の産業革命遺産と関連する史跡を鉄道で4日間巡った。

本記事は第2回。

直方駅から筑豊本線に乗って終着駅の若松駅まで行き、周辺を散策した。

筑豊本線も現役の産業革命の遺産

平成筑豊鉄道で直方駅に到着した。

ここで12時28分発のJR筑豊本線に乗り換える。

平成筑豊鉄道と違って電車なので速い。

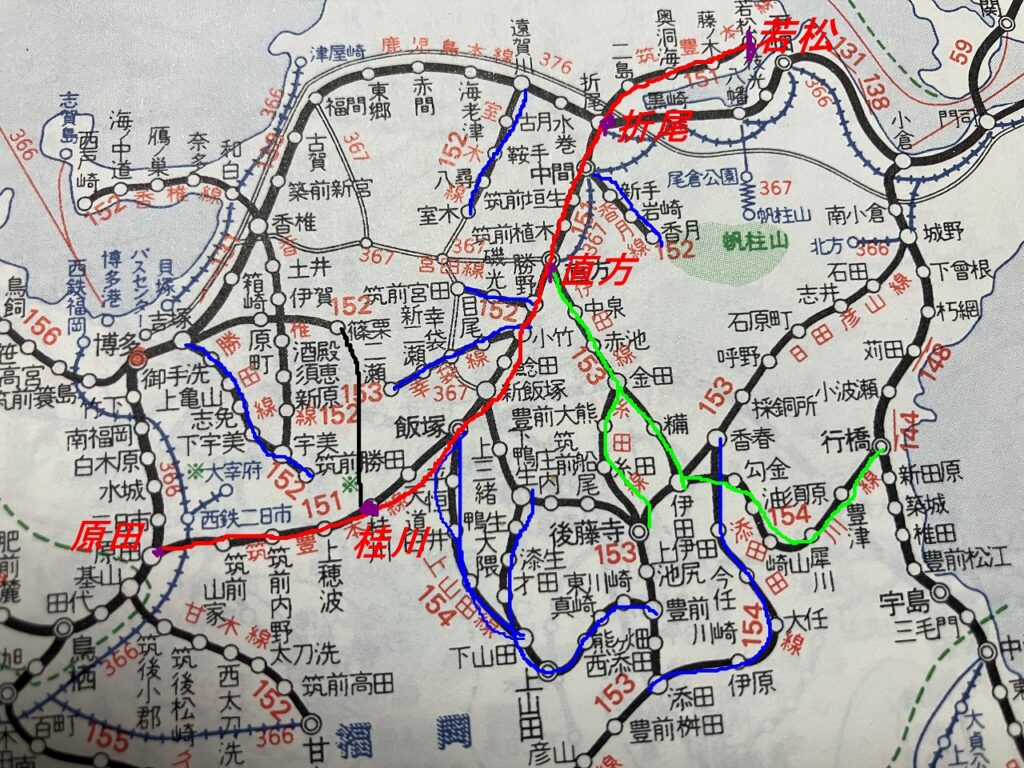

筑豊本線(若松~折尾~原田)は筑豊の石炭を北九州の工業地帯や積出港の若松に運ぶ重要な幹線だった。

石炭輸送は廃止されたが、筑豊本線の沿線と博多を直結する篠栗線(吉塚~桂川)が開通したことで、飯塚や直方は廃れた炭鉱町から博多のベッドタウンへと変貌した。

現在では、北九州市の市内線の若松線(若松~折尾)・福岡市や北九州市への通勤路線の福北ゆたか線(折尾~桂川)・そして残りの閑散とした原田線(桂川~原田)という利用実態に即した愛称が使われている。

直方駅は福岡市と北九州市への通勤圏の境のような駅で、福北ゆたか線はここで運転系統が分かれていることが多い。

1967年10月の時刻表の路線図を加工して利用

住宅開発が進んだ直方駅以南と比べると、直方駅以北は比較的過去を引きずった姿をとどめている。

それが強く感じられるのはやはり駅だった。

柱の錆びついたホームとホームの間には使われなくなった線路跡が雑草に隠れている。

この区間は各地の炭田から石炭列車が集結していたので、かつて中間駅から折尾駅はなんと複々線だった。

内側線の2本が廃止されて複線となった後、立体交差があった広い跡地に造られたのが東水巻駅である。

この駅の構造は特徴的で、上下線(かつての外側線)が大きく開いているのでホームは三角形になっていて、その「底辺」にログハウス風の駅舎がある。

12時48分に折尾駅に着いた。

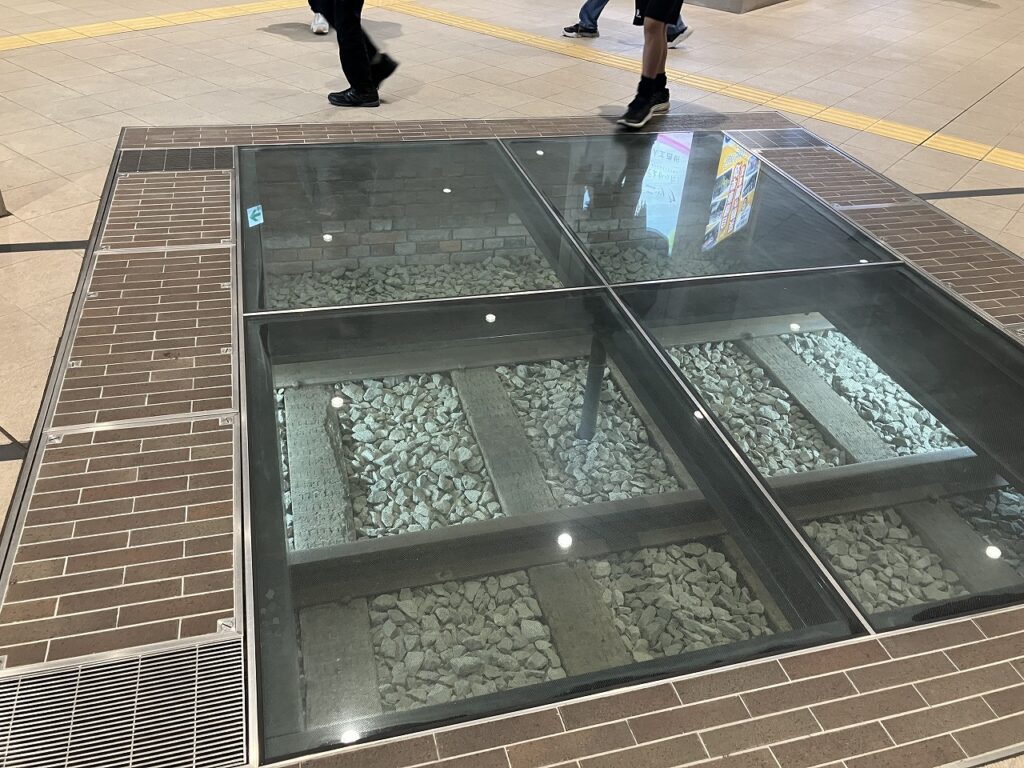

ここは最近まで鹿児島本線(上)と筑豊本線(下)のホームが立体交差していることで有名な駅だった。

駅舎も門司港駅に似たクラシカルなものだったが、残念ながら解体されてしまった。

いずれも2019年7月

現在は両線の線路が並ぶ高架式の駅となっている。

1階のコンコース床には立体交差時代の線路が残されていた。

また駅の入り口の天井と柱の周りの円形のベンチも、旧駅舎時代のレトロなデザインを思わせる。

直方発の電車は門司港行きなので、折尾駅で若松行きの列車に乗り換える。

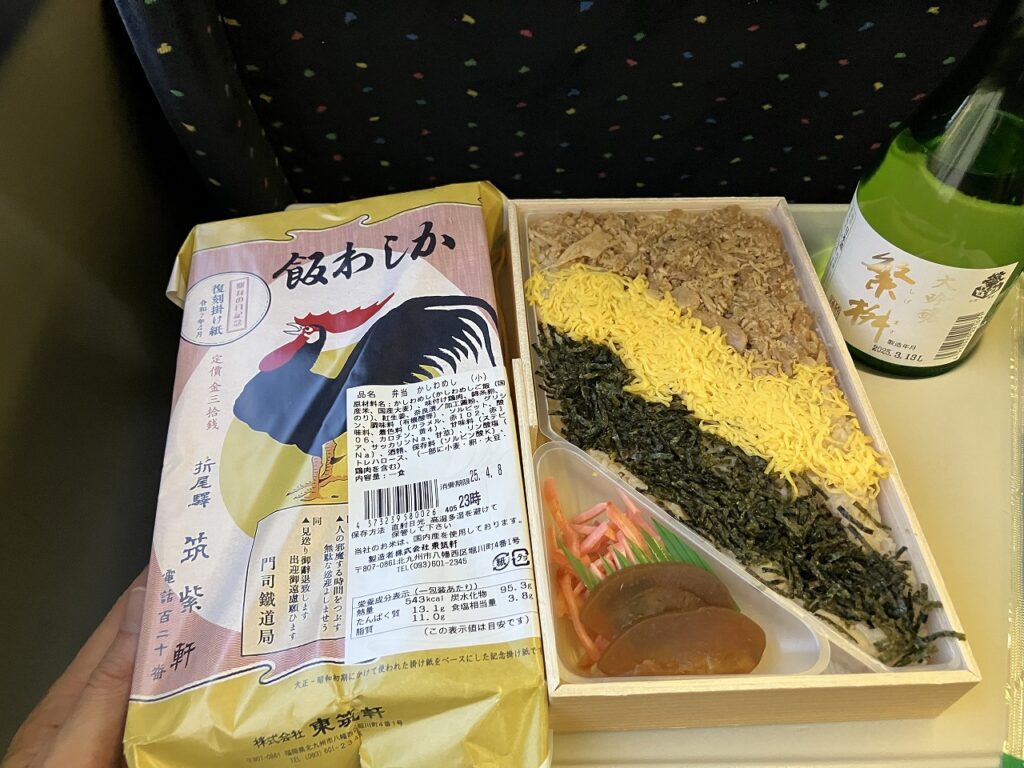

混雑したコンコースを歩いていると、駅弁売りの男性の声がひときわ響き渡っていた。

田川伊田駅で昼食のパンは用意していたが、今どき珍しい立ち売りを見かけて嬉しくなったので、折尾駅名物駅弁「かしわめし」を購入した。

ちょうどこの日を含む3日間だけ復刻ラベルでの販売だった。

駅弁売りの優雅な発声と身振り手振りは普通に話す時も相変わらずで、舞台俳優かオペラ歌手を思わせる。

「遠くから来たのですか?」と聞かれたので、いつもの「神戸」ではなく「東京」と答ると、

「東京の何処ですか?」

「多摩地域の小金井市ってご存じですか。」

「ええ、住みやすくていい所ですね。実は私も昔は橋本や小田急沿線で車を走らせていました。といっても悪い意味ではありませんよ。業者にお米を納入していたのです。」

期せずして私がサクラとなったようで、後ろに列ができていた。

ちなみに、東筑軒(販売元)のホームページや旅行ガイドなどでも、この立ち売りの男性の写真が載っている。

彼は相当なキャリアと実績を積んだ人なのだろう。

若松行きの電車に乗る。

「電車」と表現したが、実は折尾~若松は複線ながら電化されていない。

にもかかわらず電車が走れるのは、この819系という車両が蓄電池電車だからである。

2024年10月

列車は洞海湾に沿って走るが辺りは工場だらけで海はあまりよく見えない。

小さな駅を地元の人が乗り降りしていく。

対岸には八幡製鉄所があった。

13時18分、終着の若松駅に到着した。

駅には昔の若松を描いた絵や写真があった。

意外なことにうどん屋があって、食事を済ませたサラリーマンが忙しそうに改札口へ向かっていった。

石炭輸送最盛期の1957年、積出港の若松に入る貨車は1日平均2000両にも及んだという。

今は1面2線の小さな駅だが、当時の操車場(貨物列車の入換え作業を行うところ)は東西3㎞、面積はドーム10個分という広大な規模だった。

現在の操車場跡地にはマンションなどが建っていて、駅前の広場がその東端にあたる。

私が数年前に来た時にはその片隅に酷く傷んだ蒸気機関車が保存されていたが、現在では撤去されていた。

2022年3月

数ある石炭輸送線を代表する線区として、筑豊本線を「明治日本の産業革命遺産」として登録することを提案したいものである。

石炭積出港の繁栄を語る若松

これから若松駅付近を観光しよう。

北九州市の街並みが綺麗なスポットでは門司港レトロが有名だが、若松もそれには及ばないとはいえ、その繁栄と文化を伝える建物が残っている。

「リトル門司港レトロ」とでも言えるだろうか。

赤い若戸大橋が瀟洒な雰囲気をいっそう盛り立てている。

右の建物は旧古河鉱業若松ビル

一番目を引く優美な旧古河鉱業若松ビルは定休日だったが、幾つかの建物の内部を見ることができた。

石炭会館の1階がクロワッサンの店になっていたので、内部見学がてらに購入した。

黒ずんだ無骨な上野ビルは吹き抜けの天井はステンドグラスになっていて、その外観とは対照的に内部の装飾が見事だった。

塗装はあちこち剥がれていて、床や階段を歩くとミシミシ音がする。

今でも雑貨店や喫茶店などが営業している「現役の大正ロマン」だ。

これらの建物はどれも洞海湾に面した若松南海岸通り沿いにある。

また、港関連の遺産もたいていは若戸大橋の袂周辺に集まっている。

ところで、高度経済成長期には水質汚染が酷い洞海湾は「死の海」と呼ばれていた。

その反動なのか、北九州市は「環境都市」を打ち出している。

若松線に初めて蓄電池車両が導入されたのもその一環である。

また、最近若松区には風力発電所やEV工場が進出しており、新しい時代の産業蓄積も60年ぶり人口転入超過の要因だろう。

もっとも、EVにせよエネルギー調達にせよ、政治的・経済的に見通しが不透明過ぎる(特に前者)のが懸念材料ではある。

最後に若戸大橋の近くにあるわかちく史料館を訪れた。

若築建設のビルの一角にある。

受付の前で上着をリュックサックに押し込んでいると、どうやらスタッフの女性たちがまごついているようだ。

そのうちの一人が来て、にこやかに”Hi”と声をかけてきた。

毎度のことながらなぜこうなるのか分からないが、今日も外国人観光客と勘違いされたようだ。

ユーモアからではなく咄嗟に「はい?」と返すと、彼女は苦笑しながら館内の説明をしてくれた。

若築建設はここ洞海湾一帯の開発を引き受けた会社で、若築建設の社史はすなわち近代以降の若松の歴史でもある。

江戸時代までの洞海湾は水深が1.5mほどしかなく、大型船の航行は不可能だった。

1891年に若松駅~直方駅の鉄道開通によって列車による石炭輸送が急増するため、渋沢栄一などの資本家の援助で若築建設が工事に乗り出し、大正時代には日本一の石炭積出港に発展した。

事業が完成したのは昭和30年になってからだという。

わかちく史料館にはガイダンス映像・過去と現在の洞海湾周辺を比較できるジオラマ・最盛期の街の写真・豊富な資料があり、館内はさほど広くないが1時間弱を過ごすことができた。

この内容で無料公開されている企業博物館というのは驚きで、これだけでも素晴らしい社会貢献事業である。

今回は筑豊本線と若松港の今と昔を辿った。

次回の記事では、若戸大橋の真下を通る若戸渡船で対岸に渡り、ようやく今回の旅行の目的である産業革命遺産の八幡製鉄所跡を訪れる。

コメント