1840年、アヘン戦争で東洋の大国だった清(中国)が西洋の島国イギリスに敗北した。

これに衝撃を受けたサムライたちは蘭書を片手に西洋科学を学び、日本は非西洋諸国で初めて自らの意志で以て産業化を成し遂げた。

1850年代から1910年頃までの50年少々という僅かな期間であった。

この間の重工業、つまり製鉄・鉄鋼、造船、石炭の分野における近代化の過程を示すのが、2015年に世界遺産にも登録された「明治日本の産業革命遺産」である。

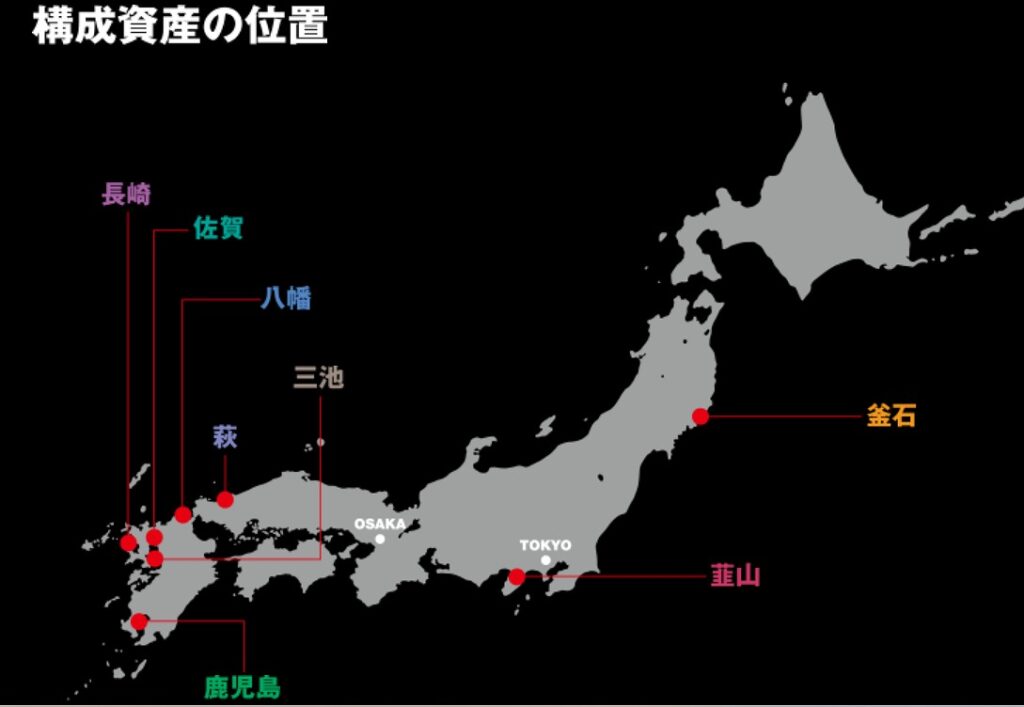

明治日本の産業革命遺産は日本全国に跨る8つのエリアで構成されているが、その半分以上となる5エリアが九州に存在している。

該当するエリアは①八幡(福岡県北九州市)・②長崎・③佐賀・④三池(福岡県大牟田市から熊本県荒尾市にかけて)・⑤鹿児島である。

また構成資産についても合計23箇所のうち九州が占めるのは16箇所にも及ぶ。

長崎県の軍艦島をはじめ、視覚的にも非常に印象的なものが多いが、遺産に関するストーリーにも触れることでより深く知ることができる。

https://www.japansmeijiindustrialrevolution.com/site/index.html#background

当然ながら、「明治日本の産業革命」には鉄道も含まれる。

2025年4月上旬、九州の産業革命遺産と関連する史跡を鉄道で4日間巡った。

本記事はその第1回。

小倉駅を起点に、行橋駅から平成筑豊鉄道に乗って田川伊田駅にある石炭記念公園を訪れ、直方駅に向かった。

石炭なき今も健闘する平成筑豊鉄道

福岡市と北九州市の間にある内陸部の地域を「筑豊」と呼び、日本を代表する石炭の産地だった。

ここで産出された石炭は、明治日本が列強に並ぶ工業国として飛躍するためにはかりしれない役割を果たした。

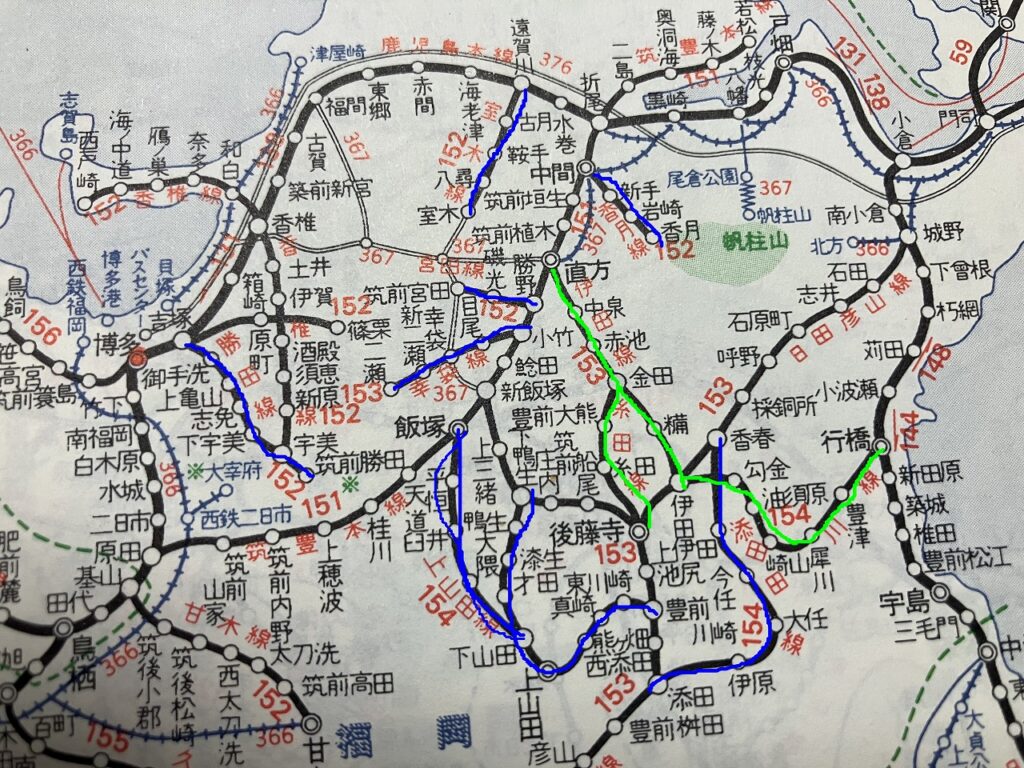

そして石炭輸送のために発展した筑豊の鉄道網は、大都会並みの稠密さを誇っていた。

1962年のエネルギー革命をきっかけに、1960~1970年代にかけて炭鉱は次々と閉山し、それらの路線も廃止されたものが少なくなかった。

そんな中、田川線・伊田線・糸田線は第三セクターの平成筑豊鉄道の各線として生まれ変わったのである。

青線は廃止された路線、緑線が平成筑豊鉄道に移管された路線

1967年10月の時刻表の路線図を加工して利用

さて、私は前日の夜に北九州空港入りした。

今日はまず小倉駅から日豊本線の普通列車で行橋駅まで行く。

ホテルの朝食会場では没個性的なスーツ姿の新入社員らしき人たちが大勢いた。

たぶん入社後に行われる工場の実地研修だろう。

小倉駅では北九州市の人口が60年ぶりの転入超過になったことを市がアピールしていた。

最近の北九州市は自動車産業以外にも先端産業の誘致が進み、「衰退した工業都市」から脱皮しつつある。

7時40分発の電車は通勤通学客でそこそこ混んでいた。

30分程で行橋駅に到着。

ここで平成筑豊鉄道田川線に乗り換える。

特急も停車する高架式の行橋駅の隅っこに、平成筑豊鉄道の1両編成のディーゼルカーが停車していた。

ロングシートでトイレ無しの車両だった。

トクをするのかは微妙だったが、せっかくなので1日乗車券の「ちくまるキップ」(1,000円)を運転手から購入する。

それにしても先ほどまでのJR線とは全く異なり、車内に通勤通学と思しき客はおらず、私が言うのも何だが暇そうな乗客が10人弱いるのみである。

8時28分発。

複線電化の日豊本線から分かれると途端に侘しくなったような気がした。

もっとも列車は1時間毎に運転されている。

そして行橋駅から田川伊田駅までの距離は26㎞だが、その間に駅はなんと15個もある。

国鉄が民営化されて第三セクター化前の1987年4月の時刻表を見ると、当時のJR田川線は日中は何時間も列車が来ない時間帯があり、途中駅も5つだけしかない。

平成筑豊鉄道が地域密着の鉄道会社として大いに健闘していることが分かる。

さて、平成筑豊鉄道の見所は車窓ではなく途中の駅にある。

無駄に広い構内と長いホームが石炭輸送時代を彷彿とさせるのだ。

特に油須原駅はちょうどカーブの途中にあり、長い貨車を連ねた貨物列車がここで行き違いをしていた光景が目に浮かんでくる。

一方で第三セクター化後に新設された駅はバス停に毛が生えた程度である。

軽く山越えをして再び平地に来ると、右手に上半分を切り落とされた奇妙な形をした香春岳が見えてきた。

石灰石の採取によってこのような姿となった。

石炭なき今、筑豊のシンボルとなっている山である。

周囲に市街地が広がり、9時22分に最初の目的地である田川伊田駅に到着した。

ここは平成筑豊鉄道とJR日田彦山線が交差する重要な駅で、石炭輸送が行われていた時代は貨車や機関車が忙しく行き交う拠点だったことが窺わる。

九州で好きな駅を3つ挙げろと言われたら、門司港駅・鳥栖駅と田川伊田駅が思いつく。

田川伊田駅と石炭記念公園

駅舎はレトロ風にリニューアルされていた。

営業はしていなかったがいくつか店舗が入っていて、「俺たちの旅」という宿泊施設まであった。

ちなみに、「俺たちの旅」は昭和50年頃の青春ドラマで、再放送されているのを最近よく見ていた。

周囲の人たちから侮蔑的な目で見られながらも、主人公たちが公園の池を淡々と横切って歩いていくシュールなオープニング場面を見て、私もいい歳をして「格好いいな」と感嘆したものだった。

駅を見下ろす位置にある石炭記念公園に行く。

ここは鉱業所跡地に整備された公園で、竪坑櫓と二本の煙突が建っている。

田川は「月が出た出た~」の歌詞で知られる炭坑節発祥の地でもあり、「お月さんも煙たかろう」とその高さを表現されているのがこの煙突である。

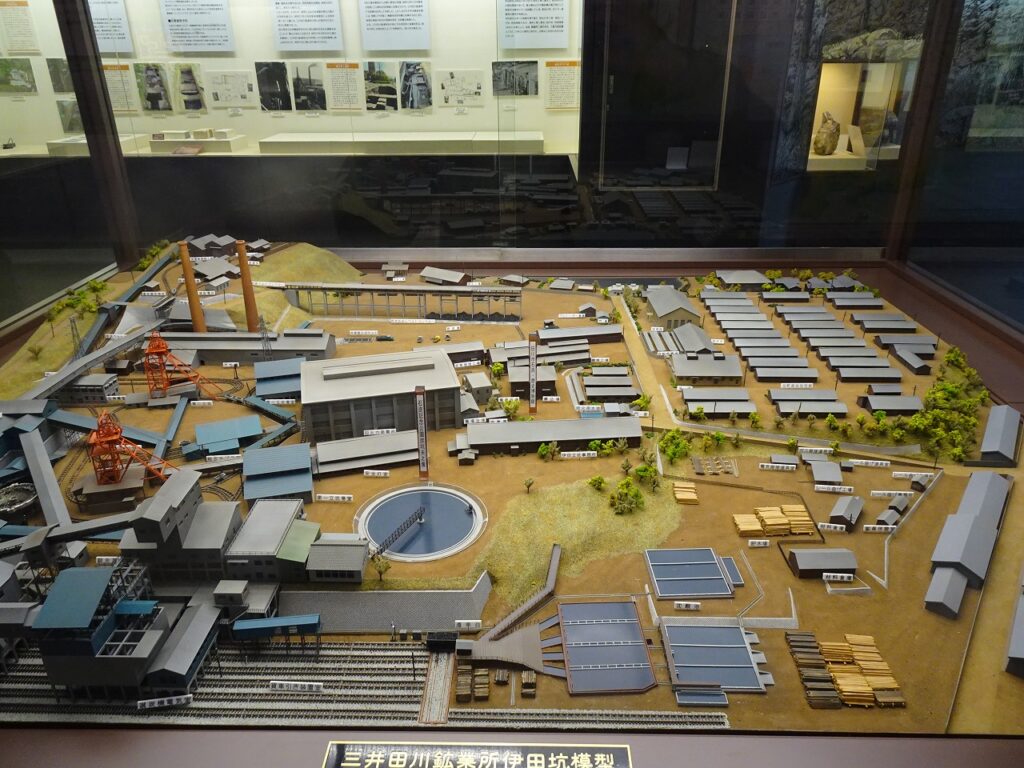

敷地内の石炭・歴史博物館を訪れた。

採炭に使われる道具や工事車両の他、屋外では昔の炭鉱住宅が再現されている。

また、二階には炭鉱労働者でもあった画家の山本作兵衛氏による説明付きの炭鉱画の数々を見ることができる。

入れ墨をした男たちが重労働をする様子、休憩中の人間臭い一場面など、炭鉱街で暮らす人々の今では考えられない「コミュニティ感」が実に鮮明に描かれていた。

博物館を後にして石炭記念公園を散歩する。

香春岳の周りには、採掘した石炭を選炭する際に生じる捨石を積み上げた「ボタ山」が見える。

今や木々に覆われて普通の山と区別がつかない。

公園には散りゆく桜に彩られた炭鉱夫の像、炭坑節発祥の碑、炭鉱夫の「じん肺」労働災害を認定した「俺たちはボタじゃない」の記念碑などがある。

数年前にロンドンのウェストミンスター寺院を訪れたことを思い出した。

歴代の王や首相など偉人たちが埋葬された床を歩くことができるが、その中で一つだけ立ち入りが禁止された神聖な区画があった。

無名戦士の墓である。

何だかんだで大英帝国は大した国だなと私は感じた。

ここ筑豊にも「一人の英雄」は存在しないが、様々な人々の思いが詰まっているのだ。

なお、筑豊の炭鉱跡は産業革命遺産に登録されていない。

その理由は中小の企業が入れ替わりながら経営したので、当初の設備が残っていないからだと、後に八幡製鉄所跡のガイドから聞いた。

堂々複線の伊田線

田川伊田駅に戻り、金田行きの列車に乗る。

今日はここから平成筑豊鉄道伊田線で直方駅まで行き、筑豊本線に乗って石炭積出港があった若松駅まで北上する。

かつて掘り出された石炭が通った道を私も辿ろうというわけである。

平成筑豊鉄道の伊田線はずっと平地を走り、車窓は田川線以上に平凡な田舎だ。

そんな伊田線だが、特筆すべきはローカル鉄道にもかかわらず複線化されていることである。

1両編成のディーゼルカーがゆっくりと走りながら駅間ですれ違う様は可笑しくもある。

石炭の集積地だった田川伊田駅から北九州工業地帯や積出港の若松まで、伊田線・筑豊本線を通るのが石炭列車にとってのメインルートだったのだろう。

糸田線と接続する金田駅で乗り換え。

ここは平成筑豊鉄道の本社がある駅である。

ホームの植木鉢を駅員が入念に手入れしていた。

これも社員の仕事に対する誇りなのだろうか。

相変わらず堂々たる平凡で長閑な線路をゆく。

第三セクター化後に設置された新しい駅も、今は柱や屋根が錆びついていた。

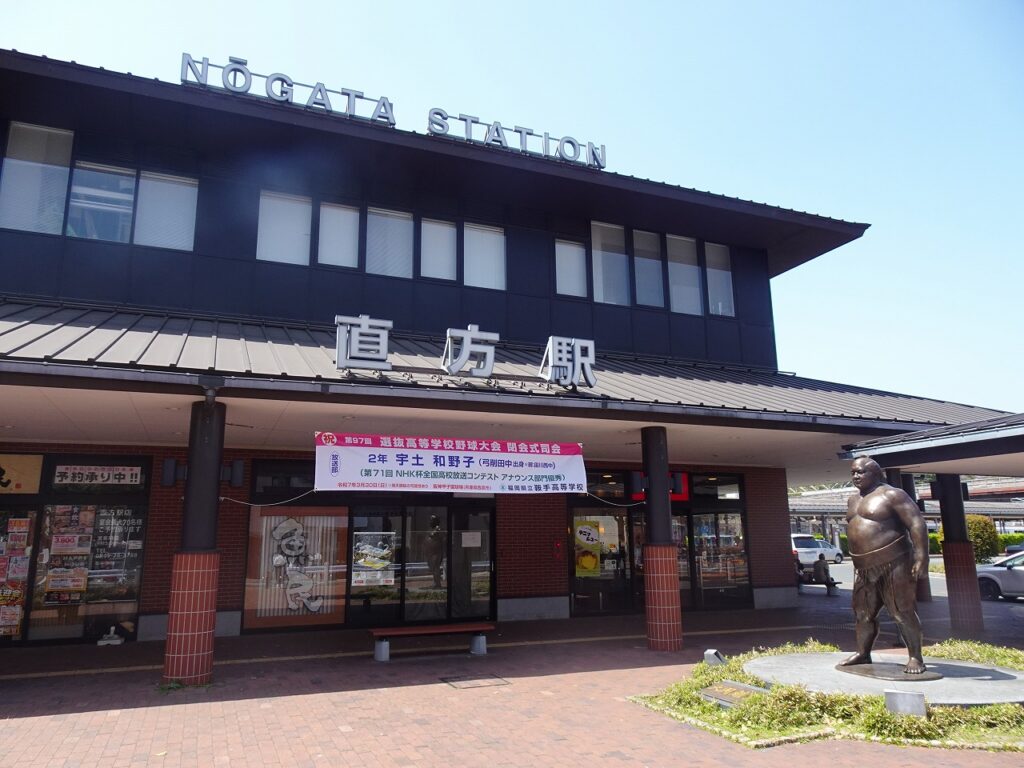

明治時代を思わせる赤レンガの構造物を見ながら、終着の直方駅に到着。

ここも石炭輸送の要衝となった駅である。

跨線橋から駅を眺めると、その規模の大きさを実感できる。

平成筑豊鉄道は現在、存廃の帰路に立たされている。

幸い存続になったとしても、この路線の醍醐味である「石炭輸送線時代を思わせる分不相応な駅や線路の設備」は見直される可能性がある。

平成筑豊鉄道が乗客を呼ぶために積極的な施策をとったことは述べたが、過疎化・人口減少という波に抗うのは難しいのだろう。

復活しつつある北九州市と同様、筑豊も石炭に代わる産業を見つけたいものである。

次回の記事では、筑豊本線に乗って石炭積出港の終着駅若松に向かう。

コメント