エストニア東部の都市ナルヴァ(Narva)は、ロシアとの国境に位置する国内第三の都市。

国境の川を挟んで両国の城が対峙している。

かつてモスクワやサンクトペテルブルクと首都タリンを結ぶ国際列車が経由していたこの都市も、現在はタリンからの国内列車が走るのみである。

2025年9月、タリンからナルヴァまで列車に乗って、現代世界の分断の象徴そのものをこの目で見に行った。

ナルヴァ観光は別記事で取り扱うとして、本記事では鉄道移動に特化して、ダイヤの調べ方やチケットの買い方、そして列車の様子などを解説していく。

所要時間は2時間40分~3時間

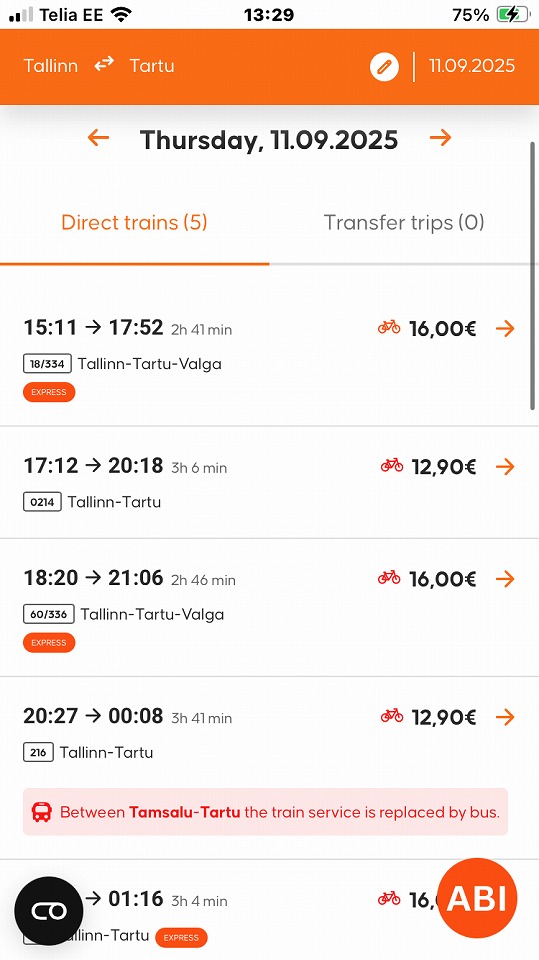

タリン~ナルヴァ間の列車は1日5往復運転されている。(2025年)

うち2往復がexpress、つまり急行列車で他が普通列車(タリン近郊は快速運転する)となっている。

所要時間は急行が2時間40分程度、普通が3時間程度である。

車両は普通も急行も共通で、オレンジ色の良く目立つディーゼルカーが使われている。

比較的新しく、車内ではWi-Fiも利用できる。

また編成の端には1等車もある。

車両は同じだが、普通と急行では運賃が異なる。

またオンラインか車内券売機(次章で詳しく説明)でチケットを購入すると10%割引になる。

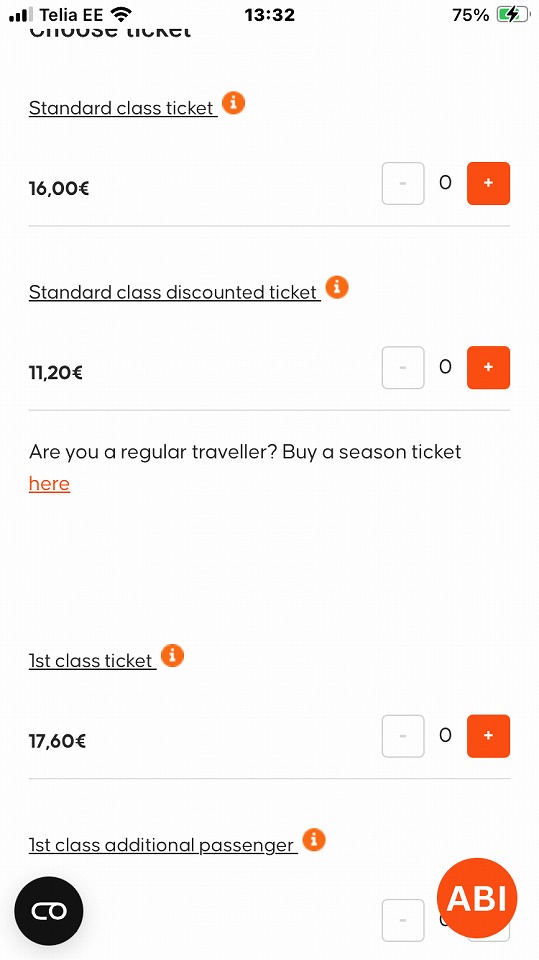

| 2等車 | 1等車 | |

| 普通 | 15 | 18 |

| 急行 | 19.5 | 23.5 |

チケットはオンラインか車内で買う

エストニアでのチケットの買い方は少し厄介である。

まずIT大国エストニアでは、もはや駅ではチケットを買うことができない。

一応国内にはタルトゥとタリンだけチケットオフィスがあるらしいが、結局私はそれに気づかなかった。

まず検討すべきがエストニア国鉄のサイト(Elron)からオンラインで購入する方法だ。

しかし私だけかもしれないが、日本からElronのチケット購入ページにアクセスしようとするとなぜかブロックされる。

現地のWi-Fi環境下だとほぼ問題なく繋がったので、向こうに着いてから試してみよう。

制度的にオンラインを誘導しておきながら、随分と不親切な点はJR東日本と似ていなくもない。

愚痴はともかく、以下オンライン購入の方法を説明する。

ちなみに以下の私が実際に購入した時の写真は上の料金表と食い違うが、その要因は分からない。

またダイヤを調べるだけなら、こちらのEastbound trains timetableの所から確認できる。

まずは区間・日付等を入力して列車検索画面へ。

普通と急行の区別は簡単に分かる。

列車を決めたら次にクラス(2等車か1等車か)を選択する。

discounted ticketは子供や障碍者用なので通常のチケットを買おう。

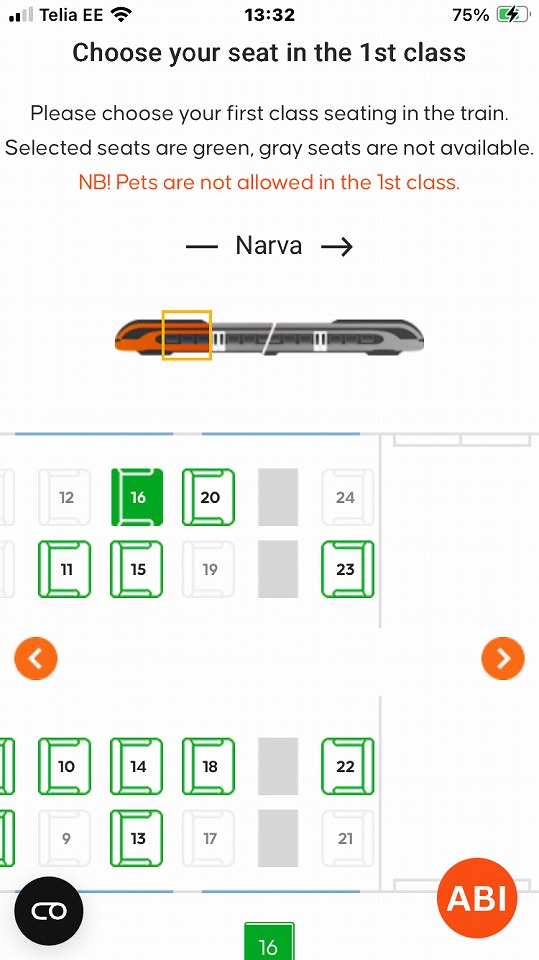

1等車の場合は以下の座席選択画面が表示される。

選択中の16番席は進行方向窓側であることが分かる。

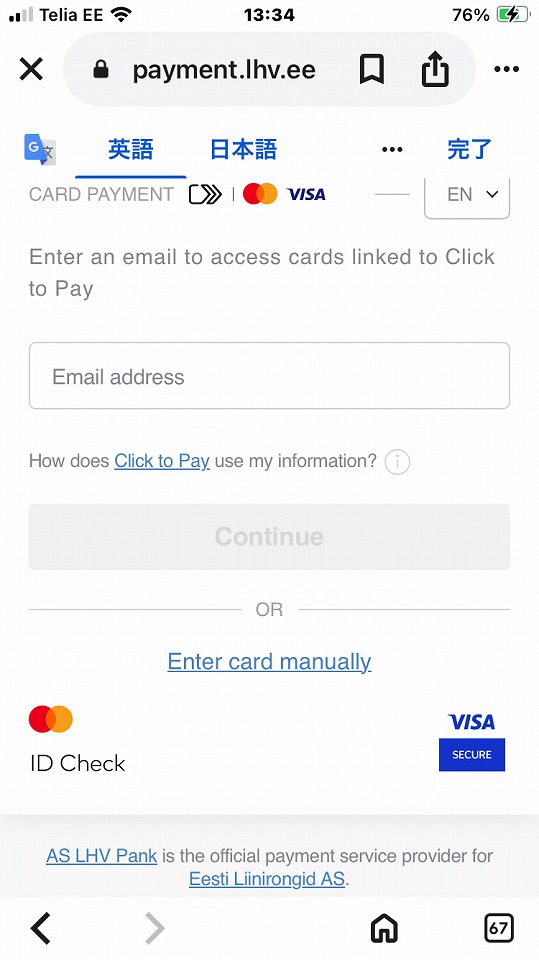

最後に支払いだ。

最後にメールアドレスとクレジットカード情報を入力する。

海外のオンラインショップではカードがはじかれることが度々あるが、今回は特に問題なかった。

決済成功するとQRコード付きチケットが添付されたメールが届くので、それを保存して終了だ。

お疲れ様でした。

オンラインが無理な場合は車内の券売機から購入するとよい。

券売機は扉のすぐ近くにあるのですぐ見つかる。

どうしても現金を使う必要がある人は、車内を巡回している車掌から買うことになる。

ただその場合はオンラインや券売機より少し割高になることに留意しよう。

2等車と1等車の違い

各列車とも1両の半分が1等車になっている。

1等車に乗る利点は

- 座席が横4列(2等車は5列)で座席同士の間隔も広い

- 床がカーペットで少しだけ高級感がある

- 座席指定制なので必ず座れる

- 2等車と違ってボックス席以外にもコンセントがある

が挙げられる。

追加料金は大したことはないので、プチ贅沢をしたい人には1等車がおすすめだ。

ただし座席数が少ないので、グループ利用があると1等車の方が逆に混雑することもある。

なお、車内の券売機からは1等車のチケットを買うことができない。

乗車記

首都タリン滞在の2日目。

朝の観光を終えて、タリン駅を11時に出発する急行列車に乗車する。

バルト三国に来てずっと半袖で十分だったが、今日はようやく北欧らしい寒さだ。

気温は15度でも、風が強いので体感では10度くらいに思われた。

4両のディーゼルカーを2編成連結していて、途中のタパ駅で前のタルトゥ行きと後ろのナルヴァ行きを分割する。

時々こうした運用があるので、2等車の人も自分が乗っている車両の行き先は確認するようにしよう。

行き止まり式のタリン(Tallinn)駅を定時に出発。

すぐに左手に旧市街を囲む城壁や塔が現れる。

西に向けて発車した列車は、歴史ある旧市街を大きく回り込んで進路を東に定めた。

1等車に乗っていてすぐに気づいたことがある。

周りの人が皆ロシア語を使っているのだ。

もちろん私には「ドブリー」「ハラショー」「スパシーバ」くらいしか理解できないが、それでもエストニア語ではなくロシア語だということは分かる。

タリンの人口のうちロシア人は4割弱とされているが、エストニア東部はさらにロシア人の割合が高く、特にナルヴァでは9割を超えるという。

タルトゥ路線の1等車は外国人観光客がほとんどだったが、ナルヴァ路線は客層が全く異なる。

1時間ほどでタパ(Tapa)駅に着いた。

ここで10分停車する間にタルトゥ行き編成を切り離す。

エストニアの二大幹線のジャンクションだけあって、駅構内は広々としている。

九州でいえば鳥栖駅のような感じだろうか。

蒸気機関車が良い状態で静態保存されていた。

車輪の部分が赤いのでなおさら大きく迫力を感じる。

タパ駅から「バルトストリームライン」(ワルシャワ~タリンに至る路線)を外れるが、列車は相変わらず130km/hを越える速度で走った。

思えば2020年まではモスクワ~サンクトペテルブルク~タリンを結ぶ寝台列車や貨物列車が走っていたわけで、最近まで国際列車が運転されていなかった「バルトストリームライン」よりも、こちらの路線の方が重要だったのかもしれない。

いずれにせよ、同じ車両が併結されていたタルトゥ線とナルヴァ線の辿り着く先は、現在の国際情勢によって全く対照的なものになったのである。

ソ連時代を思わせる古く大きな工場が目立つようになった。

オイルシェールという石炭に似た鉱物を豊富に埋蔵するエストニア東部は、国内で最も工業が盛んな地域だ。

やがて灰色や白の盛り上がった土が目に飛び込んできた。

おそらくオイルシェール採掘の副産物としてできたボタ山だろう。

良い景色でも何でもないが、私はこれを見て感激してしまった。

というのも日本人には信じ難いことだが、バルト三国には森林はあっても山がほとんどないのだ。

つまり、平板なバルト三国の自然地理においては、ボタ山さえも重要な車窓スポットになるわけである。

だんだんと家が増えてきたが、廃墟も散見される。

ずっと定時運行を守ってきた列車は、終点のナルヴァ(Narva)駅に進入する際に徐行して、結局2分遅れで到着した。

バルト三国の鉄道に15回乗車して、ついに初めての「遅延」に遭遇した。

ここが終着であるが、線路はロシアに向かって続いている。

この先のナルヴァ川がロシアとの国境になっていて、ホーム端からも長くはない鉄道橋梁が架かっているのが確認できた。

しかし、そこに敷かれた線路はもはや草むしていて、廃線跡にしか見えなかった。

あくまで「休止中」なのだと思いたいが、果たしてどうなのだろうか?

駅構内の留置線には大量の貨車が並んでいた。

そんな様子をスマホのカメラに収めて駅舎に入ろうとすると、どこからともなく警察が現れて、「ここは国境駅で撮影禁止だから写真を消去せよ」とぶっきらぼうに言われてしまった。

彼に監視されながら、私は駅設備の写真を全て消した。

ホームで撮影した列車の写真も不可だった。

今の状況を考えれば当たり前だったと反省しているが、これまで通ってきた「国境駅」があまりに意味のないものだったので、感覚がマヒしていたようだ。

とにかく、スマホを壊されなくて良かったと思わなければならない。

駅舎内部には国境審査を行うスペースがあったが、当然ながら閉鎖されていた。

気を取り直して、21世紀の鉄のカーテンが横たわるナルヴァの街を観光しよう。

コメント