ラトビアの首都リガは人口約60万人、バルト三国のなかでは最も大きな都市である。

ダウガヴァ川河口部に開けたこの都市は、13世紀よりバルト海沿岸のハンザ同盟の一員として栄え、19世紀にはロシア帝国においてモスクワ・サンクトペテルブルクに次ぐ第三の都市となった。

そんな「バルト三国の中心」というべきリガには、中世から近代にかけての建物や、ドイツ・スウェーデン・ロシアに関する史跡など、様々な時代と地域の記憶が残されている。

2025年9月上旬、3日間リガに滞在した。

実際は地方都市への日帰り旅行の合間に観光したのだが、時系列にするとややこしくなるので、テーマ別に私のリガ訪問記を綴っていきたい。

旧市街の主要観光スポット巡り

ヴィリニュス発の列車でリガ駅に着いたのは11時過ぎ。

駅より北東方向の新市街にあるホテルに連絡しておいたので、荷物だけ置いてすぐに市内観光を開始する。

なお、市内交通のチケットは”narvesen”という店で買える。

日本のコンビニのような存在で、市内至る所に店舗がある。

ちなみに駅で会った若者は「バス車内のQRコードからも買える」と言っていたが、私のスマホの端末では読み取っても上手くいかなかった。

とりあえず、リガに着いたら近くのnarvesenでチケットを何枚か確保しておこう。

さて、旧市街の近くまで歩いて行くとロシア正教会の救世主生誕大聖堂(Riga Nativity of Christ Orthodox Cathedral)がある。

今日は日曜日でミサで来ている人々が大勢いた。

ここに限らず、バルト三国のロシア正教の教会は訪れる信者が敬虔で、写真撮影が禁止されていることが多い気がする。

リガにおけるロシア人の比率は4割弱を占めており、これにベラルーシ人とウクライナ人(つまり東スラブ系)も含めると、ラトビア人(バルト系)の45%にほぼ匹敵する。

そのすぐ近くが、高さ50mにもなる自由記念碑だ。

1935年にラトビア独立(1918年の1回目の独立)を記念して建立されたもので、その下には衛兵も立っている。

1回目の独立の後にラトビアはソ連に併合されるが、その期間も独立運動の舞台となった場所である。

かつての堀の名残である運河を越えると旧市街に着く。

それまでの整然とした新市街から、迷路のような中世の世界に入りこんだ。

ここにいる大半の人間はスラブ系でもバルト系でもなく、英語やドイツ語を話している外国人観光客だった。

ぶらぶらと散策するだけでも十分楽しいのだが、日中のまとまった時間に観光できるのは今だけなので、博物館や教会を周ろうと思う。

まずは高い所に行って街の様子を眺めるのが良い。

聖ペトロ教会の塔へ、ぎゅうぎゅう詰めのエレベーターで登ろう。

教会内部には「バルト帝国」を築いたスウェーデン王グスタフ₌アドルフの名が刻まれたプレートや、宗教改革を行ったマルティン・ルターの肖像画があった。

ポーランドと共にカトリック勢力圏であったリトアニアと比べると、全く別の世界にやって来た感覚だ。

小さなバルト三国と言えど、その実態は国ごとに大きく異なるのだ。

次にリガ大聖堂を訪れる。

13世紀初頭に建設が始まった、バルト三国の歴史・宗教における原点ともいうべき建築物だ。

内部のステンドグラスには、ドイツから来てリガの街やこの大聖堂を建設したアルベルト僧正に始まり、17世紀前半のグスタフ₌アドルフの凱旋といったリガの歴史が描かれていた。

続いてリガでも特徴的な建物であるブラックヘッドハウスに行く。

ハンザ都市の貿易商人たちのサロンのような場所で、戦後に再建された。

会館の前は市庁舎広場となっている。

内部は「リガ市博物館」のようなものだった。

街の歴史の他にも数々の部屋を見学できる。

とりわけセレモニーが行われた壮麗な大ホールには、神聖ローマ皇帝カール5世、スウェーデン王グスタフ₌アドルフ、ポーランド・リトアニア王ステファン・バートリ、そしてロシア皇帝ピョートル1世といった、実にヨーロッパ北東部の歴代最強メンバーの肖像画が揃っていた。

これこそリガの重要性を何よりも語っている。

旧市街の隅っこには円柱型の火薬塔がある。

現在はラトビア軍事博物館になっている。

ヨーロッパの歴史即ち戦争の歴史なので、私は軍事博物館に行くのが好きである。

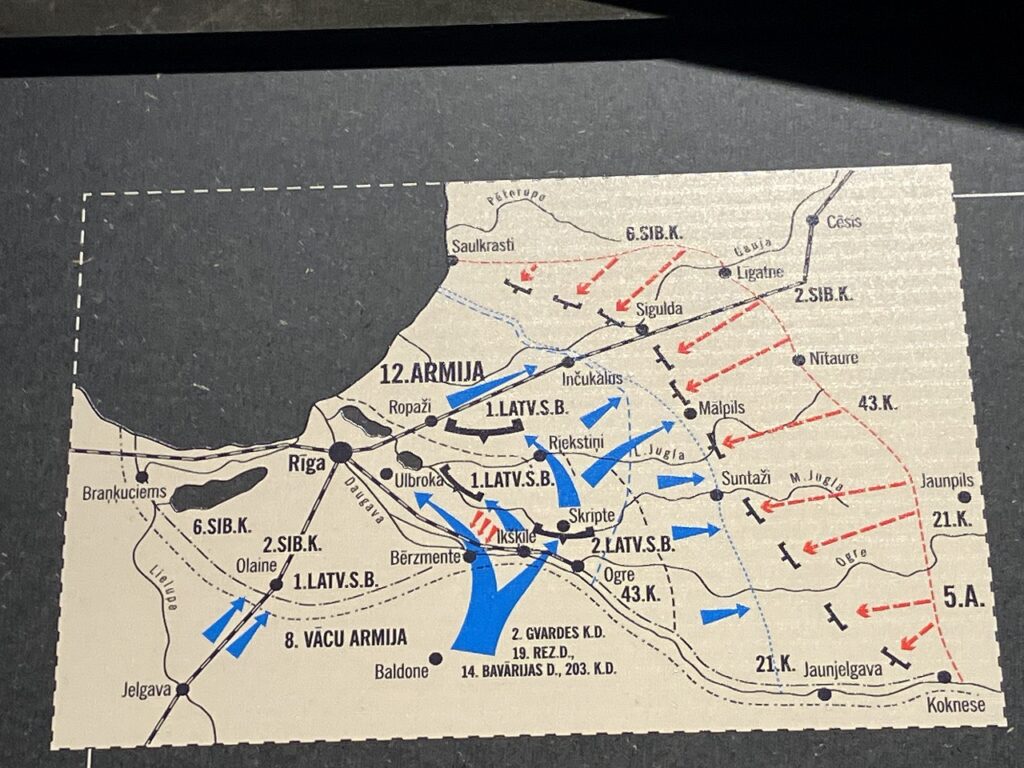

17~18世紀の地方別の戦争史にも触れているが、メインで扱っているのは第一次世界大戦だ。

当時ラトビアはロシア帝国の一員としてドイツ軍と戦ったわけだが、前線がちょうどラトビアの国土で停滞したため、被った損害もその分大きかった。

特に詳しいのがラトビア人のライフル部隊についてだ。

分かりやすく説明すると、無能なロシア帝国の軍隊組織の中で勇敢にドイツ軍と戦った兵士たちで、これはラトビア人にとっての誇りとなっている。

話は逸れるが、ラトビアではボリシェヴィキ(後のソ連共産党)への際立って高い支持が見られた。

人類学者のエマニュエル・トッド氏はベストセラーになった著書「西洋の敗北」で、ラトビアと共産党との親和性について、「エストニアとラトビアの伝統的な家族構造がロシア型の共同体家族(権威主義かつ平等主義的=共産主義に共感しやすい)である」ことによって説明している。

ここではその理論について詳しく述べないが、興味がある方は氏の「西洋の敗北」や「世界の多様性」を是非手に取っていただきたい。

さて、軍事博物館に戻ろう。

長く重苦しい第一次世界大戦のコーナーが終わってようやく平和が訪れる、というわけにはいかない。

大戦に続いてバルト三国の独立戦争が始まるのだ。

一般にバルト三国の独立は、ソビエトの緩衝地帯を欲した連合国からの贈り物だとされている。

しかし実際には複雑な同盟関係の中で、ソ連との戦いの後に勝ち取ったものなのである。

短い独立時代を経て、第二次世界大戦では再びドイツとソ連が奪い合う土地となる。

外国からの訪問客の私でも「またか」とうんざりしてしまう。

迫力はあったものの、残念ながらこのコーナーには英語の説明が無かった。

およそ1時間半滞在してもまだ見足りなかった。

これだけ充実した博物館なのに、入館料が無料というのは何故だろうか?

数少ないソ連の正の遺産、国立オペラ座でオペラ観劇

今夜はクラシカルな国立歌劇場で観劇する。

色とりどりの花が咲く運河沿いの公園と白亜の劇場の対比が見事だ。

内装も豪華だったが建物は現在改修中で、一部痛々しい箇所もあった。

リガをはじめとして、バルト三国のオペラの水準は高くチケット代も安い。

国を挙げて芸術家を支援したソ連時代の数少ない正の遺産だろう。

弦楽器の高温の音色は透き通るような冷たい響きで、これもロシアのオーケストラを思わせる。

演目はオッフェンバックの「ホフマン物語」だ。

あらすじは、ホフマンという詩人が酒場で学生たちに自身の恋の遍歴(全て失敗に終わった)を語るという内容である。

その中で物理学者が造った人形が歌ったり踊ったりして、ホフマンがそれに恋してしまうという一幕がある。

AIやチャットボットがこれだけ発展した現代の我々も、19世紀後半のオペラを笑っている場合ではないのかもしれない。

中世から近代までの街並みが混在する

博物館や教会見学もいいが、リガの街並みをただ歩き回るのも楽しい。

リガには旧市街を囲っていた城壁が残っている箇所がある。

その城壁を利用した住宅の1階部分に空いているのがスウェーデン門で、これが唯一残っている城門である。

何も知らずに歩いていると、ごく普通の通り道にしか思われなかった。

城壁があるのだから城もあるはず、ということで行ってみよう。

リガ城は随分と優雅で綺麗な宮殿のような建物だった。

18世紀以降の姿を2016年に修復したのだそうだ。

隅の丸っこい塔に城の面影を感じる。

現在は大統領官邸なので中に入ることはできない。

中世の雰囲気を感じたければ「三人兄弟」と呼ばれる住宅を訪れるとよい。

おとぎ話に出てきそうな愛嬌のある家が3つ並んで建っている。

それぞれに特徴があって、容姿も性格も異なり喧嘩も絶えないが仲の良い兄弟を思わせる。

内部見学もできるようだ。

旧市街を抜けて北に10分程歩くと、ユーゲントシュティール建築が並ぶエリアとなる。

「ユーゲントシュティール」とはドイツ語だが、フランス語の「アールヌーヴォー」という表記の方が知られている。

リガでは20世紀初頭に、この様式の建物が数多く建てられた。

極端に装飾的なのが特徴で、人の顔を配した不気味なデザインもある。

好き嫌いは別として、ヨーロッパの文明と芸術が第一次世界大戦という挫折・断絶を迎える直前の、最後に放った輝きの一要素なのかもしれない。

リガの旧市街では夜の雰囲気も味わいたい。

治安は良いので人気のない狭い道でも、旧市街ならば危険に感じることは無かった。

依然として観光客で賑わっているのでしっとり落ち着いているとは言い難いが、同じ場所でも昼間とは全く違った印象だ。

光の漏れる数々の歴史的建造物を眺めていると、ついついホテルに戻るのが遅くなってしまった。

列車旅の合間ゆえ、観光に十分な時間が確保できず、昼食をパスする程せわしない旅程だったが、「バルト三国の中心」としての歴史・文化を感じることができた。

コメント