1840年、アヘン戦争で東洋の大国だった清(中国)が西洋の島国イギリスに敗北した。

これに衝撃を受けたサムライたちは蘭書を片手に西洋科学を学び、日本は非西洋諸国で初めて自らの意志で以て産業化を成し遂げた。

1850年代から1910年頃までの50年少々という僅かな期間であった。

この間の重工業、つまり製鉄・鉄鋼、造船、石炭の分野における近代化の過程を示すのが、2015年に世界遺産にも登録された「明治日本の産業革命遺産」である。

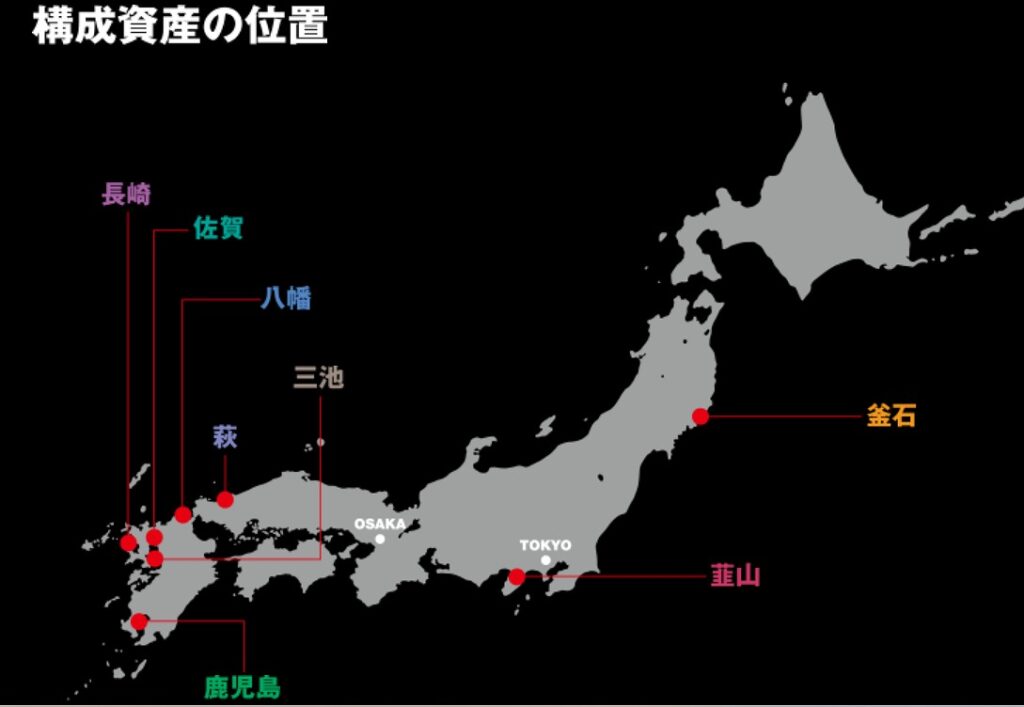

明治日本の産業革命遺産は日本全国に跨る8つのエリアで構成されているが、その半分以上となる5エリアが九州に存在している。

該当するエリアは①八幡(福岡県北九州市)・②長崎・③佐賀・④三池(福岡県大牟田市から熊本県荒尾市にかけて)・⑤鹿児島である。

また構成資産についても合計23箇所のうち九州が占めるのは16箇所にも及ぶ。

長崎県の軍艦島をはじめ、視覚的にも非常に印象的なものが多いが、遺産に関するストーリーにも触れることでより深く知ることができる。

https://www.japansmeijiindustrialrevolution.com/site/index.html#background

当然ながら、「明治日本の産業革命」には鉄道も含まれる。

2025年4月上旬、九州の産業革命遺産と関連する史跡を鉄道で4日間巡った。

本記事は第6回、2日目の最終回である。

実は産業革命遺産に登録されている旧グラバー住宅を訪れた。

グラバー園

軍艦島のツアーが解散したのは17時過ぎ。

今日は十分収穫があったが、せっかく産業革命遺産をテーマにしていることだし、20時まで営業しているグラバー園に行こうと思う。

グラバー園は旧グラバー住宅以外にもたくさんの洋館が移築されていて、長崎を代表する観光地となっている。

産業革命遺産は製鉄・鉄鋼、造船、石炭の分野が対象で、その構成遺産は重厚長大型の初期機械文明がほとんどである。

だから、そのリストにロマンチックな旧グラバー住宅が含まれているのは意外に感じられるだろう。

1863年に建てられた旧グラバー住宅はスコットランド出身の貿易商トーマス・グラバーの活動拠点で、日本最古の木造洋風建築でもある。

しかし産業革命遺産としての価値は建物自体ではなく、グラバーが明治維新のために果たした多岐にわたる役割にある。

彼は商人として西洋の船舶・武器・機械、そして情報などを供給するだけでなく、薩摩・長州の志士の留学も支援した。

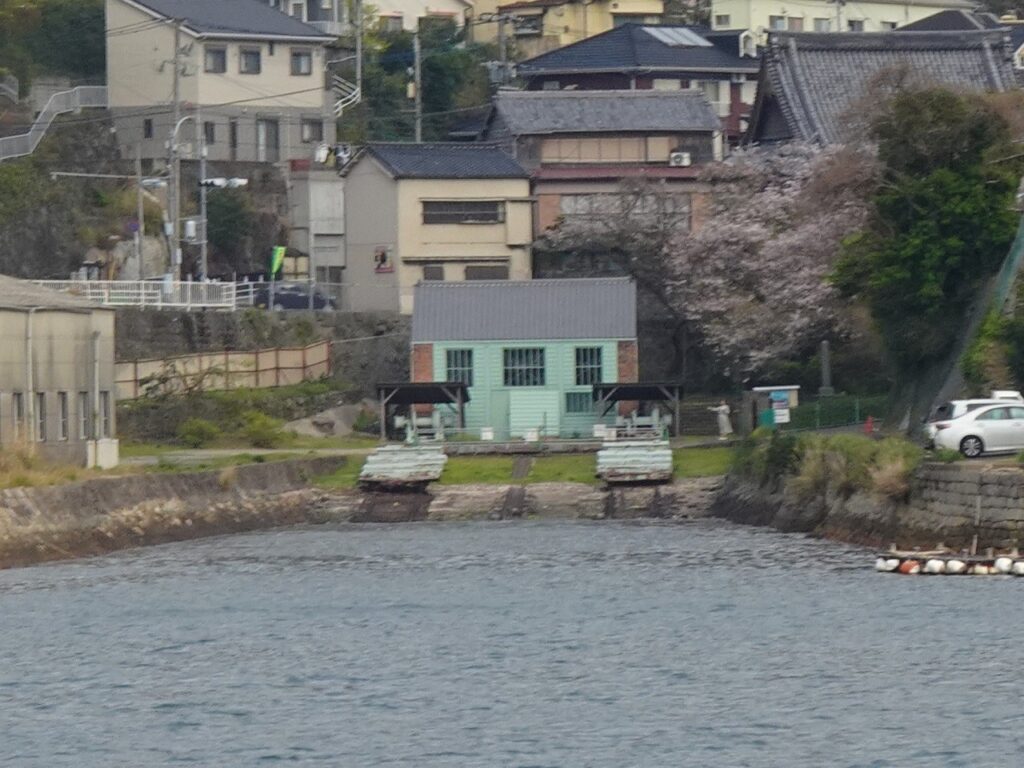

さらには前回の記事で紹介した小菅修船場や高島炭鉱の開発にも深くかかわり、まさに日本近代化の触媒といえる存在であった。

念のため断っておくが、彼は欧米の現代史で散見されるような外国の気に入らない政権を覆すために派遣された一味などではない。

さて、グラバー園の入り口へ続く坂には土産物屋が沢山ある。

夕方なので店の多くは閉まっていて、歩いているのも帰路につく人ばかりだった。

園内の動く歩道を乗り継ぐ途中にカフェがあったので一休みした。

今日は一日中慌ただしく造船・軍需施設や炭鉱廃墟ばかり見ていたので、雰囲気の良い店内でゆったりと紅茶とケーキを楽しむんでいると心が和む。

英気を養ったところで、グラバー園散策を開始しよう。

まずは一番高い所にある旧三菱第2ドックハウスへ。

その名前から分かる通り、造船所にあった建物をグラバー園に移築したものだ。

2階のベランダから見渡せる園内・長崎港の眺めは長崎を象徴する景色である。

あのジャイアントカンチレバークレーンに小さな灯りがついていた。

以後の順路は数々の伝統的建築物を辿りながら、最後に旧グラバー住宅を見学することになる。

カフェの近くにはイタリアの作曲家プッチーニ像が建つ。

その作品「蝶々夫人」は20世紀初頭の長崎を舞台としたオペラで、園内には官能的なアリアが流れていた。

プッチーニ像の横にはオペラの主役「蝶々さん」の銅像もある。

当時最も権威のあった作曲家のオペラに登場するほど、長崎が国際的な港として認識されていたことが窺える。

ちなみに、プッチーニは北京を舞台としたオペラ「トゥーランドット」も作曲しているが、長らく中国では「アジア人蔑視の象徴」として演奏禁止だったらしい。

私はヨーロッパで同作品を鑑賞したことがあるが、背景には安土桃山時代を思わせる城がセットされ、果ては相撲取りが登場するなど日中の文化が明らかに混同されていた。

白人による東洋観をめぐる受容の差異は、19世紀に植民地支配を受けた中国と、憧れを持ちながら見よう見まねをしてその文明を吸収した日本、という歴史的背景も影響しているのかもしれない。

そんな自分勝手なことを考えながら歩いているうちに、だんだん辺りは暗くなってきた。

隈なく園内を周って、ついに今回の目的である旧グラバー住宅に着く。

これは移築ではなく、160年前からここにあったものだ。

内部はなかなか入り組んでいて、部屋の数々にそれぞれの歴史が詰まっていた。

増築した跡のある家屋は広く、日本風な瓦葺きの屋根は傾斜が緩いので屋敷全体が平べったく見える。

家の周りにひさしが張り出していて、その下にベランダが広がっている。

これは「コロニアル様式」と呼ばれる建築様式で、イギリスがインドや東南アジアに進出するにあたって、暑さと日差しに対応するために採用したものである。

このタイプの建物は日本各地の外国人居住地に見られる。

もし日本の産業革命をリードしたのが九州・西日本の「西南雄藩」ではなく東北・新潟の「奥羽越列藩」だったら、日本における「コロニアル様式」も違った発展を見せたのだろうか?

旧グラバー住宅からも長崎の市街と港がよく見える。

山腹の住宅地にも明かりが灯る立体的な街並みは、長崎が日本三大夜景に数えられている所以である。

グラバーが建設・経営に尽力した小菅修船場に始まり、現代も稼働する長崎造船所に至る日本の近代化の歴史を、この屋敷はずっと見守り続けているのである。

長崎は歴史の宝庫

カフェでの休憩時間も含め、グラバー園には約2時間滞在した。

今日は軍艦島とグラバー園だけ訪れたが、長崎には他にも歴史的スポットが数えきれないほどある。

長崎ではちょっと歩けば史跡にぶつかるのだ。

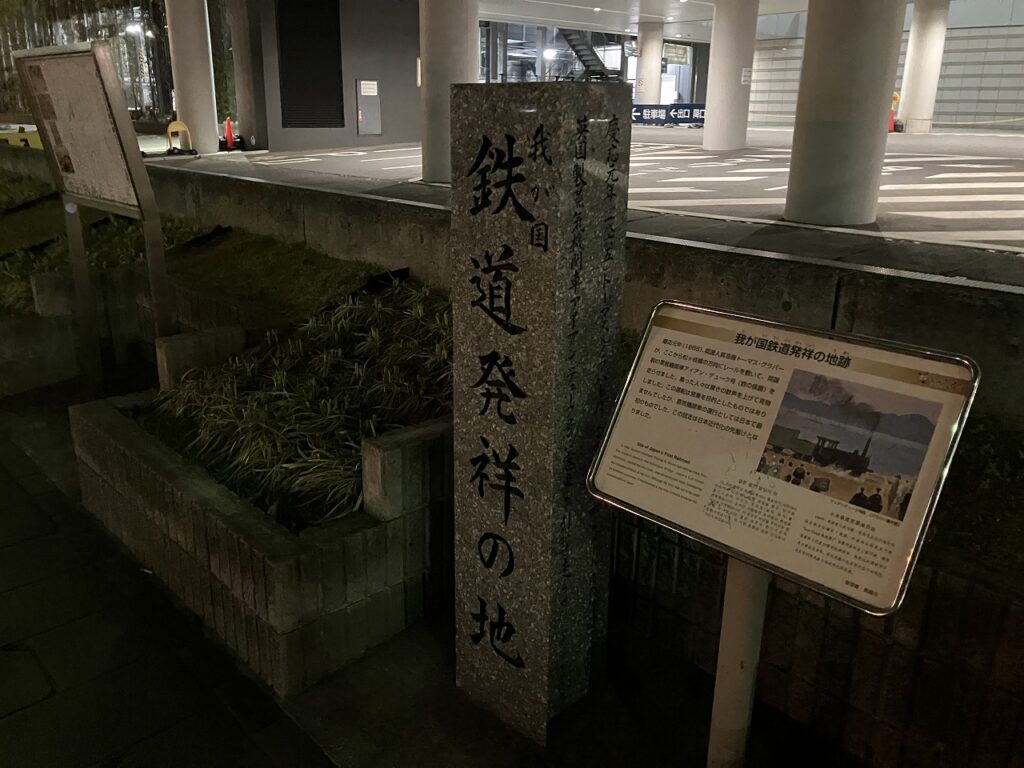

ビルの傍らに「我が国鉄道発祥の地」と記された石碑を偶然見つけた。

正式な日本鉄道開業は1872年だが、グラバーが1865年にこの地で英国製機関車の試運転を行ったという。

今日は佐世保・長崎という県内二大都市を駆け足で巡った。

これでようやく2日目が終わった。

居酒屋で魚と麦焼酎といきたいところだが、あいにく明日の朝は早いので夕食は中華街に行ってちゃんぽんで済ませる。

早い・安い・美味いだけでなく、旅行者が陥りがちな野菜不足も解消できる優秀なご当地グルメだ。

明日は新幹線で佐賀駅まで行き、幕末における科学技術のトップランナーだった佐賀藩の三重津海軍所跡を訪れる。

コメント