1840年、アヘン戦争で東洋の大国だった清(中国)が西洋の島国イギリスに敗北した。

これに衝撃を受けたサムライたちは蘭書を片手に西洋科学を学び、日本は非西洋諸国で初めて自らの意志で以て産業化を成し遂げた。

1850年代から1910年頃までの50年少々という僅かな期間であった。

この間の重工業、つまり製鉄・鉄鋼、造船、石炭の分野における近代化の過程を示すのが、2015年に世界遺産にも登録された「明治日本の産業革命遺産」である。

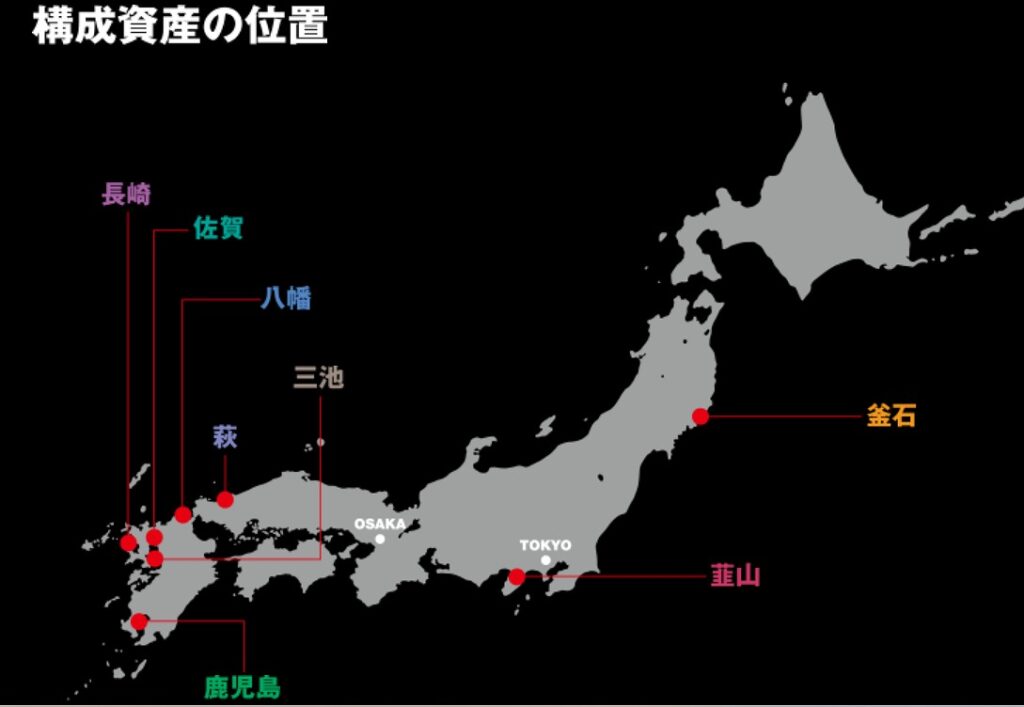

明治日本の産業革命遺産は日本全国に跨る8つのエリアで構成されているが、その半分以上となる5エリアが九州に存在している。

該当するエリアは①八幡(福岡県北九州市)・②長崎・③佐賀・④三池(福岡県大牟田市から熊本県荒尾市にかけて)・⑤鹿児島である。

また構成資産についても合計23箇所のうち九州が占めるのは16箇所にも及ぶ。

長崎県の軍艦島をはじめ、視覚的にも非常に印象的なものが多いが、遺産に関するストーリーにも触れることでより深く知ることができる。

https://www.japansmeijiindustrialrevolution.com/site/index.html#background

当然ながら、「明治日本の産業革命」には鉄道も含まれる。

2025年4月上旬、九州の産業革命遺産と関連する史跡を鉄道で4日間巡った。

本記事は3日目前半、第7回である。

佐賀の三重津海軍所跡を訪れた後、廃線となった国鉄佐賀線の筑後川昇開橋を歩いた。

【前置き】佐賀藩は最先端

明治維新をリードした藩というと真っ先に思い浮かぶのは薩摩藩と長州藩だろう。

坂本龍馬の個人プレーのおかげか、土佐藩も次点につけている。

その中では「薩長土肥」のもう一つ、つまり肥前国の佐賀は今に至るまで地味な印象に甘んじている。

しかし幕末期の佐賀藩は当時の科学技術において最先端を行く存在だったのである。

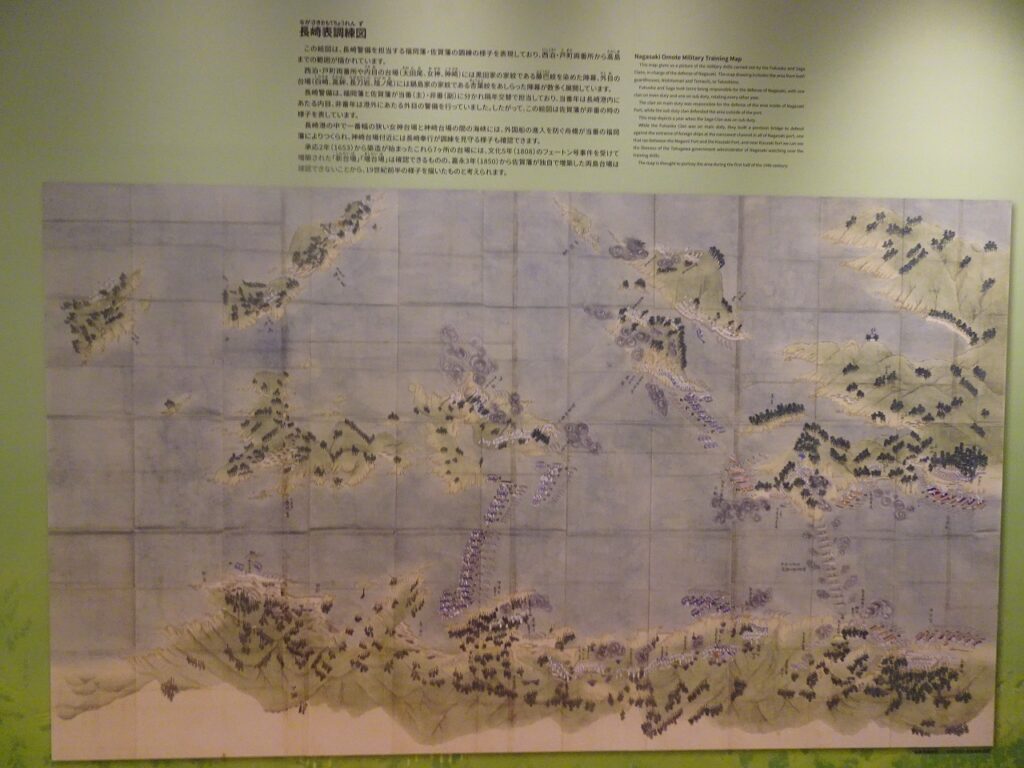

長崎警護を任されていた佐賀藩は海外の情報を手に入れやすい環境にあった。

そして1840年にアヘン戦争で清(中国)が英国に敗北したことに危機感を抱いた名君鍋島直正のもと、西欧の技術を積極的に取り入れていく。

日本で初めて鉄を溶かすための反射炉の建造に成功し、鉄製大砲の製造を実現したのが1850年。

さらに1852年には理化学研究所「精錬方」を設置し、小さな汽車の模型も走らせている。

江戸を震撼させた黒船来航が1853年であることに注意されたい。

そんな佐賀藩が1858年に開いたのが、金属加工所や訓練場、そしてドック(後述)などから成る複合施設の三重津海軍所である。

三重津海軍所跡近くにあった

ちなみに佐賀城本丸歴史館では、佐賀藩が幕末から明治にかけて果たした功績を紹介している。

私は行ったことがあるのでスキップしたが、三重津海軍所跡と併せて訪問すると良いだろう。

三重津海軍所跡と佐野常民記念館

長崎駅から新幹線と特急を乗り継いで佐賀駅に着いたのが7時53分。

バスセンターには通勤通学客の他に観光客らしき姿もあった。

もっとも観光客は佐賀城や近隣の都市に行くから、三重津海軍所跡方面へのバスに乗っていたのは高校生だけだった。

「定期券買わんばいけんと」

今は新学期である。

三重津海軍所跡の目玉は現存する日本最古のドックである。

なのだが、「現存する」といっても地下に埋め戻されて保存されているので実際には見ることができない。

一応現地に行けば説明の看板はあるのだが、なかなか当時の様子をイメージすることは難しい。

なので、隣接する佐野常民と三重津海軍所跡の歴史館を先に訪れることを強く勧める。

佐野常民は精錬方の中心として活躍し、日本赤十字を創設した人物である。

館内には日本最古のドックの再現模型があった。

この設備で洋式船の修理を行ったわけだが、石や煉瓦ではなく木と土で造られているのが特徴だ。

欧米の進んだ文明と日本の伝統技術が融合した、近代化への過渡期ともいえる遺構で、この技術・経験が長崎で見た小菅修船場や長崎造船所へと繋がっていくのである。

歴史館にはビデオが3種類もあり、これらを鑑賞するだけでもかなり見応えがあった。

ドックに関する映像では、江戸の職人たちが日本式の大工道具を使って大きな洋式船を修理する様子が描かれていた。

さらには貸し出し用タブレットで展示の詳しい解説が見られるだけでなく、VRで3階のバルコニーからはVRで当時の三重津海軍所の雰囲気を味わえる。

筑後川昇開橋へバスで行く予定だったが、予想以上に博物館が充実していて時間に間に合わなかったのでタクシーを使うことにする。

配車アプリを使ってみるも近くに車が無く、受付で呼んでもらう。

待っている間もスタッフがパンフレットを持ってきたり説明をしてくれた。

この付近の干拓地を巡って佐賀藩と柳川藩が領有権争いをしていたため、昔は佐賀県と福岡県は仲が悪かったそうだ。

今でもそうなのか聞くと、「いえいえ、今は福岡からお客さんがたくさんいらっしゃいますから喧嘩なんかできませんよ。」

デジタルでスマートなやり方も良いが、アナログで面倒な方法も良い。

遊歩道になった国鉄佐賀線の昇開橋

国鉄佐賀線は佐賀駅と鹿児島本線の瀬高駅(九州新幹線筑後船小屋駅の一つ南の駅)を結んだ路線で、1987年に廃止された。

筑後川に架かる佐賀線の昇開橋は船が通れるように橋桁の一部を持ち上げることができる珍しい構造となっており、現在では遊歩道として整備されている。

産業革命遺産とは関係が無いが、せっかく近くまで来たのだから無視して帰るわけにはいかない。

川幅の広い増水した筑後川に架かる赤い昇開橋は頼りなさげに見えた。

だが鉄塔が二本、キリンがお見合いをするように建っている中央の可動部は、やはり迫力がある景観だ。

遊歩道の入り口には踏切と駅名標が設置され、一目でかつて鉄道がここを走っていたのだと分かる。

鉄橋走る列車の音を連想しながら、佐賀線に乗っている気持になって橋を歩こう。

川の水は泥水のように濁っていて風が強い。

橋の中央まで歩いてみると、可動部の塔は意外と高く、幅は意外と狭く感じた。

現在でも時間によっては橋桁を昇降させているようだ。

橋の途中に佐賀と福岡の県境がある。

これで乗ることができなかった佐賀線を弔うことができた。

近くのバス停から西鉄柳川駅まで行き、西日本鉄道(西鉄)に乗り換える。

国内には「大手私鉄」と呼ばれる鉄道会社が16社あるが、うち14社が関東と関西の企業となっている。

そして、中部の名古屋鉄道とともに大手私鉄にランクインしているのが九州の西鉄である。

その西鉄の本線にあたるのが西鉄福岡(天神)~大牟田の約75㎞で、特急はこの区間を1時間程度で走っている。

さすが大手私鉄の特急だけあって、大牟田行き特急電車はスピードが速い。

途中に単線区間があるのは意外だった。

並走するJR九州の鹿児島本線は新幹線開通後に特急が廃止され、ライバルとなる快速も久留米以南は各駅停車と怠けているので、頑張っている西鉄に線路を譲ってやっても良いのではと思う。

12時4分に終点の大牟田駅に到着。

大牟田市の三池炭鉱跡は産業革命遺産に登録されている。

これから昼食の時間を惜しんで、レンタサイクルでこれらを巡ることにしよう。

コメント