エストニア・ラトビア・リトアニアから成るバルト三国。

どの辺にあるかは見当はついても、それぞれがどんな国かご存じだろうか?

「昔ながらの綺麗な街並み」「大国に翻弄された小国」「今もロシアに脅かされている旧ソ連の国」...

そんな断片的な情報も、この地域の事を少し学ぶだけで見え方が違ってくるものだ。

本記事では、事前に知っておくと旅行がより楽しくなる、各国の歴史文化や食事事情について述べていく。

ともかく、曖昧な「バルト三国」というイメージから、それぞれ異なる個性を持った3つの国として認識できるようになっていただければ幸いである。

⚠️当サイトでは、欧米や民主国家(バルト三国含む)=正義、ロシアや独裁・権威主義国家=悪といった西側諸国公式の世界観は採用しません。

バルト三国の基本情報

まずは各国の基本的な内容から。

エストニア・ラトビア・リトアニアと、北から五十音順に並んでいる。

地理的に北欧・ロシア・ポーランド・ドイツに囲まれた地域である。

| 人口 | 面積 | 首都 | 宗教 | 言語 | 一人当たりGDP | |

| エストニア | 137万人 (≒さいたま市) | 4.5万㎢(≒北海道の半分) | タリン | プロテスタント | ウラル語族 | 31,000$(≒日本) |

| ラトビア | 186万人 (≒札幌市) | 6.5万㎢ (≒東北地方) | リガ | プロテスタント | インド・ヨーロッパ語族 | 23,000$ |

| リトアニア | 289万人 (≒大阪市) | 6.5万㎢ (≒東北地方) | ヴィリニュス | カトリック | インド・ヨーロッパ語族 | 29,000$ |

いずれの国も面積では日本の一地方、人口では政令指定都市レベルに過ぎない小国である。

通貨は3か国ともユーロが導入されている。

しかもシェンゲン協定にも加盟しているので、国境を越えてもほとんど実感が湧かないだろう。

宗教に関しては「バルト三国=北欧寄り=プロテスタント」のイメージがあるかもしれないが、意外なことにリトアニアはプロテスタントではなくカトリックが多数派である。

また各国がそれぞれ独自の言語を使っているが、ウラル語族のエストニア語が特異な存在である。

ヨーロッパのなかでインド・ヨーロッパ語族以外の公用語は、エストニア語・フィンランド語・ハンガリー語(以上がウラル語族)、そしてスペインの一部のバスク語くらいしかない。

旅行者にとって気になる物価と関連する一人当たりGDP(≒その国の豊かさ)はエストニアが最も高い。

これは旧東欧ではチェコやスロベニアと共にトップクラスで、およそ日本と同じくらいだといえる。

エストニアはIT先進国・スタートアップ大国として知られており、2010年前後に流行ったSkypeや、バルト三国を始め東欧・北欧で広く使われている配車アプリのBoltもエストニア発祥である。

リトアニアもそれに続いている。

ラトビアの数字は両国に比べると見劣りするが、一人当たりGDPはハンガリーと同じくらいで、旧東欧では中の上といったところだ。

バルト三国は旧ソ連で最も社会・経済が先進的で、かつ独立後もヨーロッパで最も急速に経済成長した地域なのだ。

いずれにせよ、「旧ソ連諸国なので物価が安い」と思っていた人はがっかりすることだろう。

1€₌170円を超える円安ではなおさらである。

ここまで、真ん中のラトビアはどっちつかずな国だと思われたかもしれない。

しかし、その首都リガはバルト三国で最大の都市(それでも人口は60万人)である。

特に経済的に大きな躍進を遂げた19世紀末には、リガはモスクワ・サンクトペテルブルクに次ぐロシア帝国第三の工業都市となり、輸出港としてもバルト三国の発展に大きく貢献した。

リガには中世から近代に至る様々な様式の建物が混在していて、この都市の歴史・重要性を感じることができる。

大国に翻弄された歴史を俯瞰する

西欧・南欧・北欧...

ヨーロッパを区分する際にこのような呼称を使うのだが、バルト三国を「○欧」に分類するのはとても難しい。

国連は「北欧」に分類しているが、この地域の歴史的背景を考えれば個人的には賛同しかねる。

そもそも「国連が…」などと言われて、今時それに説得力などあるものか。

要するに、バルト三国は時代毎にヨーロッパ北東部における大国の力の投影先として、実に複雑な歴史を歩んできたのである。

その複雑な歴史をここでダラダラ述べることはしないので安心して欲しい。

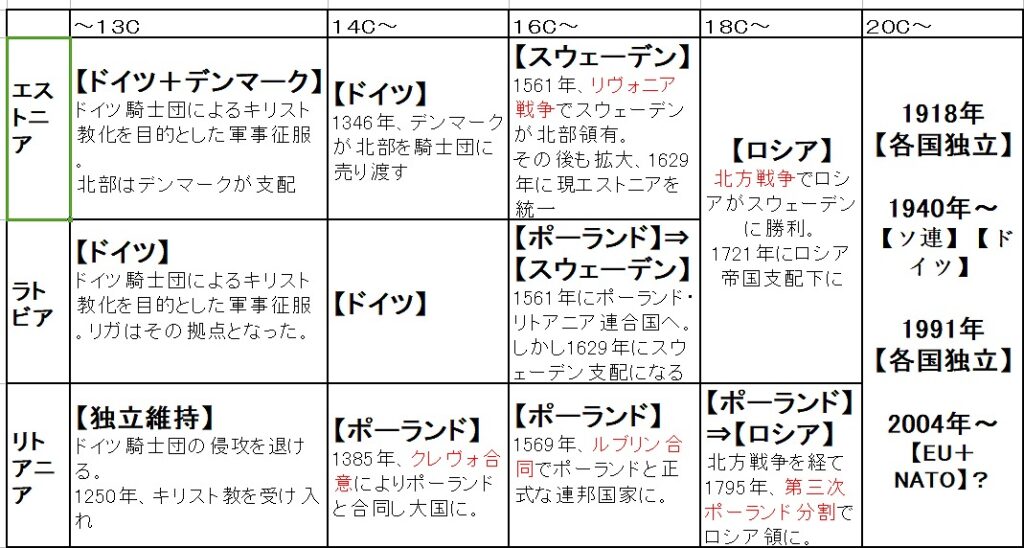

とりあえず、下の表でざっくりとしたイメージをつかんでもらいたい。

もちろん「国境」は変動するので、これに当てはまらない地域も存在する

「エストニア北部」には首都タリンが含まれる

(補足)表をより理解するために、幾つかの用語を解説する。

リヴォニア=現在のラトビア北部+エストニア南部を指す地域

リヴォニア戦争=リヴォニア領有をめぐるロシアVSポーランド・スウェーデンの戦争。敗れたロシアはバルト海進出を一旦諦める。

北方戦争=スウェーデンVSロシアの戦争。勝利したロシアがバルト海支配を確立する。

ポーランド分割=18世紀に強国のドイツ・オーストリア・ロシアの間で3回に分けて行われたポーランド領地の切り取り。最後の第3次分割を以ってポーランドは世界地図から消滅した。

この表を一見して気づくのは、エストニア・ラトビアは北欧やドイツとの関りが深いのに対して、リトアニアの歴史はポーランドと極めて密接に結びついていることである。

もちろん、これは前章で説明した宗教の違い(リトアニアだけカトリック)を説明している。

ちなみにポーランドもリトアニアも「邪悪な大国」に翻弄された悲劇の歴史が「自己ブランド化」されているが、そのイメージはポーランド分割が始まった18世紀以降のものである。

少なくも中世・近世のポーランド・リトアニアは、今のウクライナやベラルーシをも支配するヨーロッパ屈指の大国そのものだった。

黄色がリトアニア、オレンジ色がポーランド領

最後の、2004年~【EU+NATO】?

の部分が意地悪だったことは認めよう。

当然ながら、EUとNATOをナチスやソ連のような野蛮な体制と同列に論じるつもりはない。

EUという西ヨーロッパ世界への編入によって経済発展を実現させ、対ロシアという安全保障の文脈からはNATOが必要であったことは確かである。

アメリカでは評価の低いブッシュ大統領(子)もリトアニアにとっては守護神のような存在

リトアニアの首都ヴィリニュスの市庁舎

しかしその一方で人口流出が深刻化し、特にラトビアとリトアニアはEU加盟後の15年間で15%を超える人口減少に見舞われている。

またNATO加盟によってバルト三国は「東西世界の最前線」というお決まりの地政学リスクの高い地域となり、小国ながら相応の負担を強いられている。

「支配を繰り返さないための選択肢が、新たな支配を招く皮肉な結果に」とはロシア人のやっかみではなく、日本のとある新聞社の言説である。

ロシアとの関係は微妙だが治安は良い

前章で示した表によれば、バルト三国がロシア勢力圏にあったのは18世紀~20世紀の間の250年程度だ。

その期間を長いとみなすか、あるいは短いとみなすかは皆さんが実際に旅行して感じ取っていただくとして、2025年9月の時点ではロシアとの関係は極めて政治的に重大な事項である。

ラトビアとエストニアでは、ソ連時代に移住したロシア系住民が国民の約3割を占める。

だがリガやタリンを普通に旅行していて、厄介事に巻き込まれるリスクは極めて低い。

ロシア系住民が半数を超える地方都市としては、ダウガフピルス(ラトビア)やナルヴァ(エストニア)など国内東部の工業都市が挙げられる。

バルト三国の治安は概して良好で、10日間のうちで危険を感じるようなことはなかった。

夜中街を歩く時も、人通りの少ない道を避けていれば犯罪に遭うリスクは小さいと思われる。

また西欧諸国と比べると移民の数もかなり少ない。

食事は素朴なものほど美味しい

食事は旅行の中でも重要な楽しみの要素である。

ではバルト三国の食事はどうかというと、簡潔に申し上げて「食材の質は高いが料理は貧相である」に尽きる。

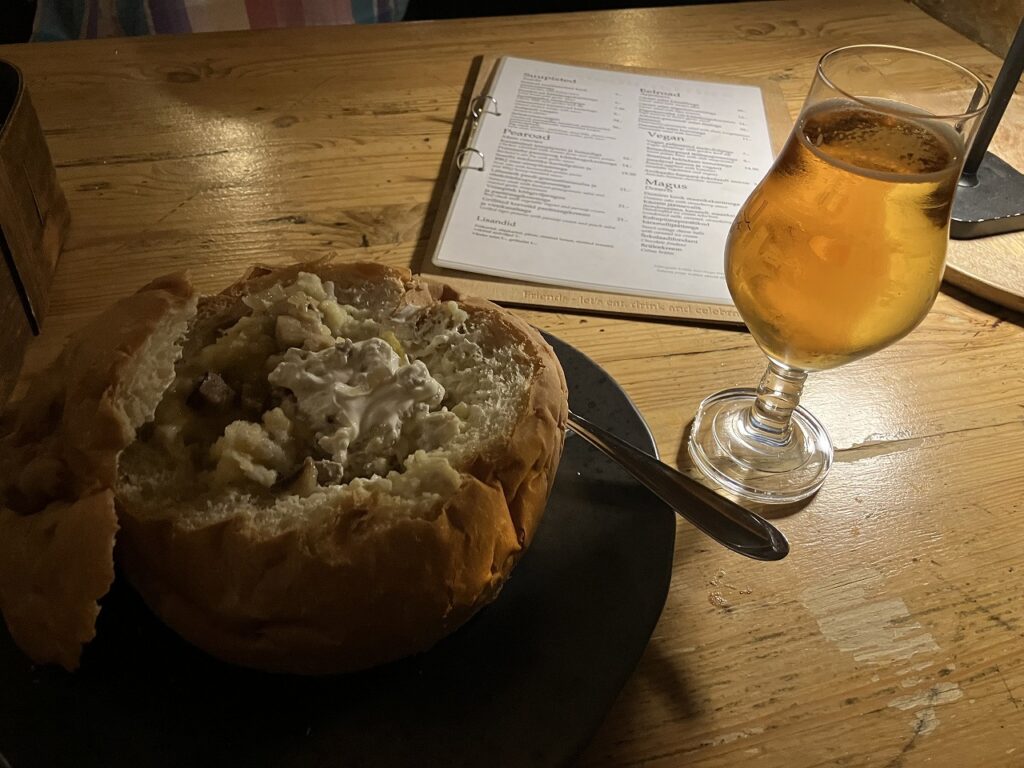

主食はジャガイモ・パンあるいはライ麦パンで、これらは素朴ながら美味しい。

しかし厳しい自然環境のためか食文化が洗練されていないのだ。

旅行者にとって名物料理を食べるのは、我々が正月におせち料理を食べるのと同じで、旨い・まずいとは関係のない一種の儀式だといえよう。

とはいえ、バルト三国で食事を楽しめないということはない。

「郷土料理」とはいえないにせよ、地元風のセルフ式食堂は安くて美味しい。

それにスーパーマーケットや市場で売っている惣菜・燻製肉も、食材の種類は限られるが質が良い。

私は旅行中にライ麦パンを鞄に常備していた。

お酒はビールが各国とも本格的でクオリティが高い。

日本人が大好きな魚に関しては、市場には結構種類があって見ているだけでも面白いのだが、調理法が燻製かフライくらいしかないのでレストランの「料理」としてはあまり見かけない。

とにかく、恵まれた食材が食文化として昇華されていないのは惜しい。

ちなみに、特にラトビアでは寿司(ガイジン好みのスシロールだが)を出すカフェをよく見かけた。

最後に、個人的に印象的で感動した食べ物を挙げると

- リトアニア→キビナイ(ミートパイ)⇒中世の大国ならではのエキゾチックな食文化

- ラトビア→キノコクリームソース⇒林業・酪農国の面目躍如

- エストニア→ベーコン・白身魚フライ⇒畜産業とバルト海の恵み

といった具合に、何気ない食べ物一つとっても、それがその国の歴史・自然・産業を語るのだと思えば、旅もなお一層面白くなるのではないだろうか?

皆さんも自身の「ご当地グルメ」を見つけてみよう。

コメント