梅雨後半の日本の7月上旬は旅行に行きたくなる季節ではないが、梅雨がない北海道は例外である。

他の地域よりは涼しいし、何より湿度が低いのでカラッとしていて過ごしやすい。

そんなわけで2025年7月の第2週、私(185系)と元同僚で某寺院副住職の地蔵氏の二人は、2日間レンタカーで道東の大地十勝を巡った。

廃止された国鉄士幌線の関連設備を見たい私と、十勝平野の直線畑を車で運転したい地蔵氏の興味が嚙み合ったのだ。

本記事は第3回、旧士幌線関連設備巡りの後半となる。

糠平駅周辺の資料館やアーチ橋を見た後、車で幌加駅跡そして終着の十勝三股駅跡(と思しき所)を訪れた。

なお「亜阿房列車」とは題しているものの、今回は実際に列車に乗るわけではなく、廃線跡や駅跡を訪れてかつて列車が走っていた姿を偲ぶのが目的である。

ぬかびら温泉郷にある士幌線の廃線跡

幾つかトンネルを過ぎて、ぬかびら温泉郷に辿り着いた。

温泉街の中心部に入る前に、第一の目的地である上士幌町鉄道資料館を訪れる。

上士幌町鉄道資料館は昔の駅舎を利用したものではなく、士幌線廃止後に新しく造られた建物である。

職員の制服・駅の時刻表・タブレット・保線用具などが展示されている。

気候が厳しい北海道では昔から線路のメンテナンスが非常に大変だという。

士幌線に関する歴史・エピソードを紹介したパネルもあった。

入館料100円にしては相当見ごたえのある資料館だ。

士幌線は旅客輸送というよりも、十勝地方北部の農産物や森林資源の輸送を目的に建設された。

とりわけ戦時中には、食料と木材という貴重な資源を搬出するということで重要視された路線だったらしい。

今でいう「経済安全保障」である。

戦後は貨物輸送していた産品の輸入が増え、さらに沿線人口減少やモータリゼーションにより衰退する。

士幌線全体の営業係数(100円稼ぐために必要なコスト。100以上だと赤字になる。)は4桁にのせる悪い成績だったが、山間部の糠平~十勝三股では2万を超える有様だったという。

そのため1978年には糠平駅以北はバス転換され、1987年には士幌線全線が廃線となった。

ところで、現在多くの小麦やジャガイモを日本に輸出しているアメリカはもはや信頼できる貿易相手国ではなく、木材供給元のロシアに至っては言うまでもない。

そんな複雑怪奇なる現代の国際情勢を鑑みると、戦前も戦後も必要不可欠な資源を黙って運び続けた士幌線には自然と愛着がわいてくる。

資料館の隣には弧を描いた線路や車掌車・駅名標そして懐かしい腕木式信号機があった。

駅名標以外は現役時代のものだろうから、この場所が糠平駅に違いない。

帯広から1時間半列車に揺られてこんな終着駅に降り立ったら、さぞや感慨深いだろうなと感じる。

昭和30年代には多くの修学旅行生や団体旅行客がこの駅を利用したらしい。

温泉街付近には他にも旧士幌線の糠平橋梁と糠平トンネルがあるので見に行こう。

錆びついた線路に導かれるように歩いていく(a)。

途中で道路と交差するが、その先にいかにも廃線跡らしい細長い道が続いている(b)。

木々に覆われた道をしばらく進むと渓谷に出た。

ここに架かっているのが糠平橋梁で、橋の上も遊歩道として整備されている。

だがまずは河原に降りて下から眺めることにしよう。

コンクリートアーチ橋は物理工学的な理由だけでなく、周囲の景観に似合うために採用された形だと言われているが、こうして見るとなるほど、音更川の渓谷の一部のように見える。

糠平橋梁を渡った先には糠平トンネルがある。

中に入ることができないので、ここで廃線跡の遊歩道は終わりだ。

トンネルの入り口正面では、まるで通せんぼするように松が枝を水平に伸ばしていた。

コンクリート部分は一部崩落し、その上から根っこを剝き出しにした木が生えている。

内部をのぞくと荒れていて、天井部分は蒸気機関車の煤の跡で黒ずんでいた。

これでぬかびら温泉郷の士幌線関連施設は見終えた。

車を停めてある資料館に戻ると、地蔵氏が声をひそめて「ほら見て」と言う。

なんと鹿の親子が3頭、悠然と歩いているではないか。

地元の人は特に慌てた様子もなかったので、人里に鹿が出没するのは普通らしい。

幌加駅を経由して十勝三股駅を探す

これからは国道273号に沿って、士幌線の本当の終着駅十勝三股駅を目指す。

糠平湖の湖畔を通る道路だが、湖は木々に隠れてほとんど見えない。

車を停めて五ノ沢橋梁跡を探したが、辛うじて自然に溶け込んだアーチが見えた。

途中に士幌線関連施設の大本命、タウシュベツ川橋梁の展望台があるが、これは明日ツアーに参加して見に行くので今日はパスする。

ひたすら真っすぐの道を気分よく走っていると突然、またしても鹿の親子が目の前を横断した。

車の運転は百戦錬磨の地蔵氏も、この時ばかりは慌てたようだ。

「いやぁ、鹿さんを轢いたりなんかしたら、私はもう仏の道にはいられませんよ。

なんせ、さっきから小さい虫がフロントガラスにぶつかってるのでさえ、その度に心の中でお経を唱えていたんですからねぇ。」

終着の一つ手前の幌加駅跡に着いた。

人が住んでいる気配はないが、北海道開発局の事務所前に駐車場があった。

そんな幌加駅だが、驚いたことにY字に分岐する線路とホームが綺麗に整備されていて、駅跡の雰囲気がはっきりと残されていた。

往時の写真付きの説明書きによると、昭和30年代後半はこの辺りに約350人が住み町を形成していたという。

一体どれほどの経済効果や文化的価値があるか分からない幌加駅のために、暑い中でも男性が一人で草刈りをしている。

我々を客として迎えるのでもなく、淡々と仕事に励んでいる様子には心打たれた。

さて、士幌線跡巡りもいよいよ最終盤となった。

残すは終着の十勝三股駅跡のみである。

目的地周辺まで来たはいいが、それらしき建物も案内板も無い。

「本当にこの辺でいいの?」と地蔵氏は怪訝な顔をしている。

私も不安になって辺りを見渡すと小さな待合室が見えた。

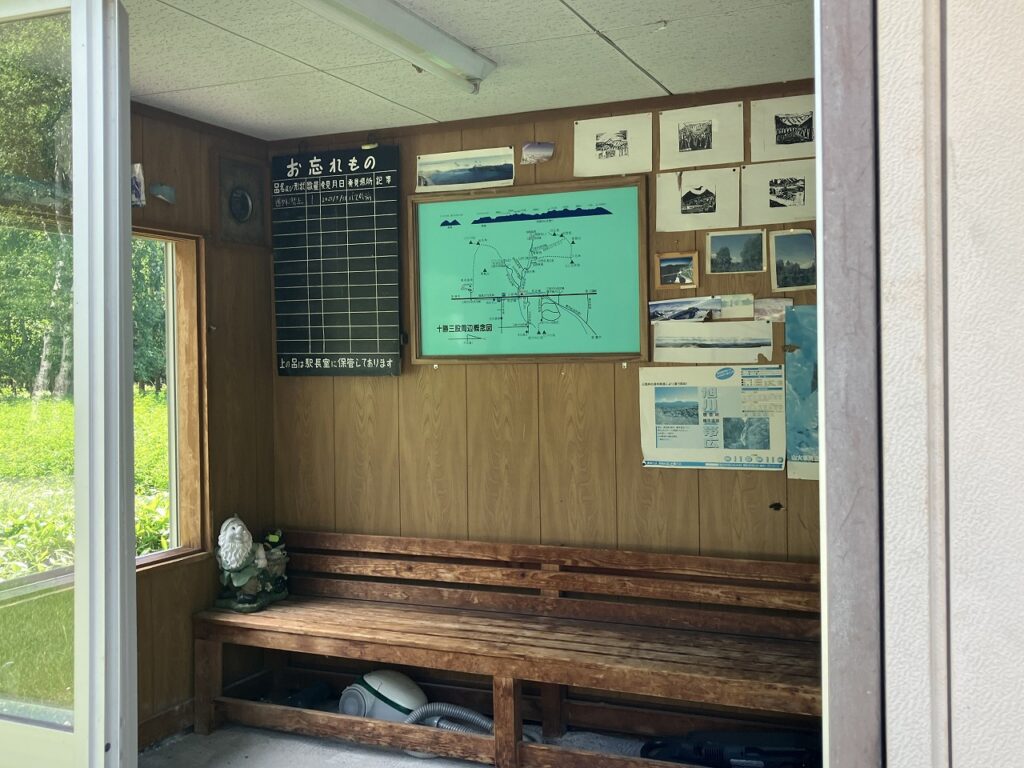

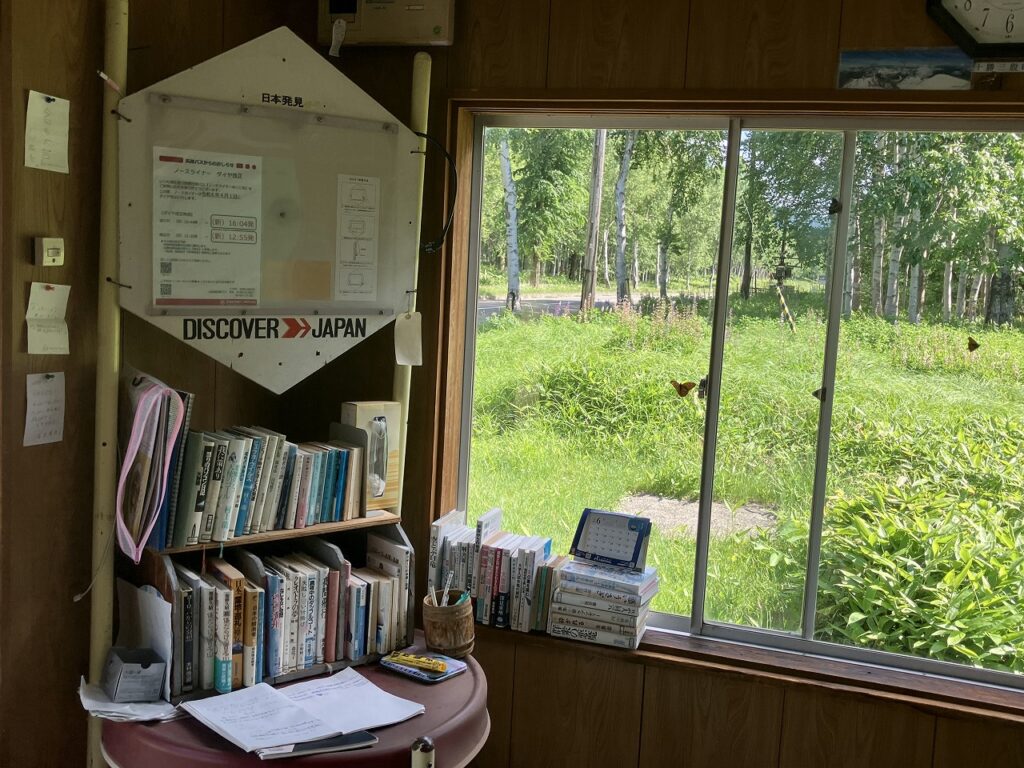

国鉄代行バスの停留所だ。

車から降りて付近を散策してみよう。

待合所は国鉄末期、つまり1970年代後半~80年代のまま時間が止まったような雰囲気だった。

大変趣深い空間なのだが、待合所というより現実には虫の集会所になっていて、よほどの昆虫好きでなければ居られたものではなかった。

なお、現在(2025年)でも旭川~帯広間のバスが1日1往復だけこのバス停を経由する。

果たして1日平均で0.何人の乗降者数なのだろうか?

バス停近くのカフェが唯一の商業施設だった。

その周辺では山林が不自然に切り開かれた末に荒地となっており、おそらく50年前には十勝三股駅があったものと思われる。

カフェのオーナーに聞けば色々と分かるのかもしれないが、あいにく営業していなかったので勝手に想像を巡らせるだけで満足しよう。

カフェの横で字が消えかかった白い木製の駅名標を見つけた。

白樺の幹とほとんど同化して、注意していないと気付かない。

これが唯一の鉄道駅の痕跡だった。

「これでも全盛期には2,000人くらいの人がこの辺に住んでいたんですよ。」

と地蔵氏に説明する。

「は?何言ってるんです?だってここ、何もないじゃないですか。きっと狐が化けてたんですよ。」

彼がそう言うのも無理はない。

たいてい「廃村」というのは何らかの廃墟、つまり人がそこに暮らしていた痕跡があるものである。

だが十勝三股にはそれすらもないのだ。

一面の原野を見渡して50年という月日の長さをしみじみと感じた。

そんな具合で士幌線を追悼する旅は終わった。

「今日は本当にありがとう。おかげで見たいものは全て見れました。もう後は好きに私を連れ回してもらって結構です。」

「了解。ホテルに行くには早すぎるので、三国峠を越えた先にある大雪ダムに行きましょう。」

次回は「十勝亜阿房列車」を脱線してダムハンターないしはダム寺住職の仰せの通りに、分水嶺を越えたオホーツク側の大雪ダムまで足を延ばそう。

コメント