1840年、アヘン戦争で東洋の大国だった清(中国)が西洋の島国イギリスに敗北した。

これに衝撃を受けたサムライたちは蘭書を片手に西洋科学を学び、日本は非西洋諸国で初めて自らの意志で以て産業化を成し遂げた。

1850年代から1910年頃までの50年少々という僅かな期間であった。

この間の重工業、つまり製鉄・鉄鋼、造船、石炭の分野における近代化の過程を示すのが、2015年に世界遺産にも登録された「明治日本の産業革命遺産」である。

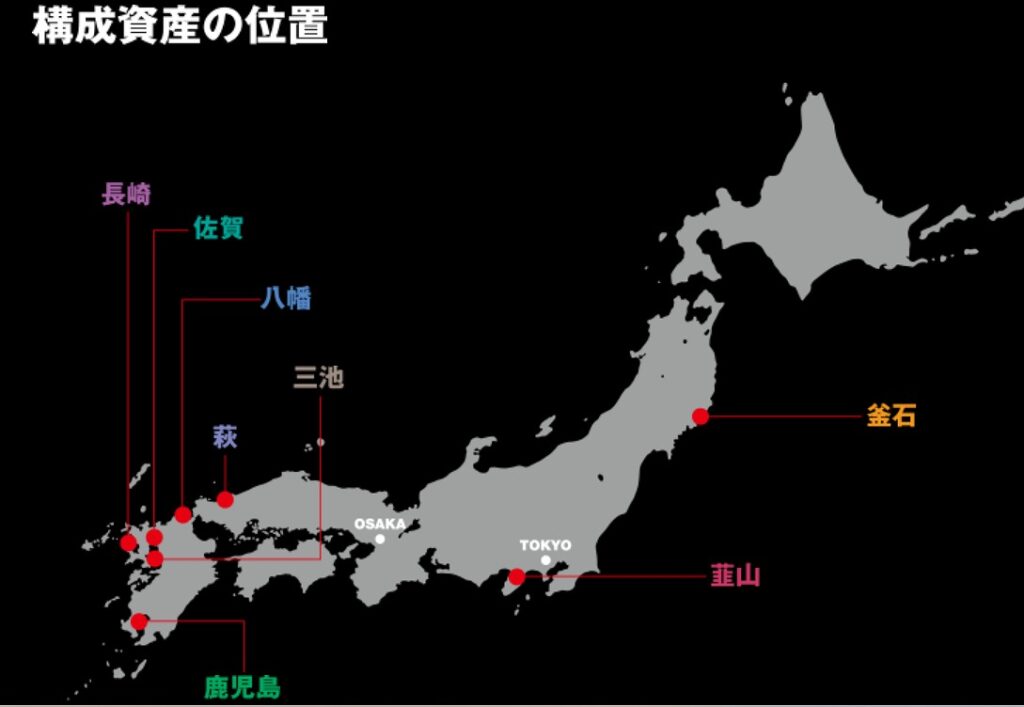

明治日本の産業革命遺産は日本全国に跨る8つのエリアで構成されているが、その半分以上となる5エリアが九州に存在している。

該当するエリアは①八幡(福岡県北九州市)・②長崎・③佐賀・④三池(福岡県大牟田市から熊本県荒尾市にかけて)・⑤鹿児島である。

また構成資産についても合計23箇所のうち九州が占めるのは16箇所にも及ぶ。

長崎県の軍艦島をはじめ、視覚的にも非常に印象的なものが多いが、遺産に関するストーリーにも触れることでより深く知ることができる。

https://www.japansmeijiindustrialrevolution.com/site/index.html#background

当然ながら、「明治日本の産業革命」には鉄道も含まれる。

2025年4月上旬、九州の産業革命遺産と関連する史跡を鉄道で4日間巡った。

本記事は4日目で最終回。

鹿児島にある幕末のサイエンスパーク、旧集成館を訪れた。

維新の原動力薩摩

西郷隆盛があまりに有名なので、薩摩藩というと情と行動力で突き進んでいくような印象があるかもしれない。

たしかに西郷が倒幕と新政府樹立のために果たした功績は大きいが、一方で薩摩藩の老獪ともいえる現実主義・合理主義も忘れてはならない。

実際に、日本列島の南の玄関口に位置する薩摩藩は、長崎警護を任された佐賀藩と同様に早くから西洋の技術を自らの手にしようと試行錯誤してきたのだ。

仙厳園の世界遺産オリエンテーションセンターにて

佐賀の鍋島直正と並び評される薩摩の名君島津斉彬は、自身の別邸仙厳園の隣地に「集成館」という工場群を建設した。

黒船が来航する2年前、1851年のことであった。

彼らは噴煙を上げる桜島を見上げながら日本初の蒸気船「雲行丸」(完成度は低かった)を建造し、大砲の製造に必要な反射炉を完成させたのである。

この薩摩藩による近代化に向けた第一歩は「集成館事業」と呼ばれている。

いわば、集成館は幕末期のサイエンスパークであったのだ。

尚古集成館にて

新八代駅から新幹線「さくら549号」に乗る。

在来線特急時代は2時間余りを要していた海沿いの線路をトンネルでショートカットして、わずか45分で鹿児島中央駅に着いた。

仙厳園・集成館は鹿児島中央駅からのアクセスが今一つだったが、2025年3月に日豊本線の仙厳園駅(鹿児島~竜ヶ水駅間)が目の前にできて格段に便利になった。

14時8分、二駅で仙厳園駅に到着。

新駅のホームは錦江湾に面し、正面には桜島がどっかりと座っている。

「映えスポット」として有名な愛媛県の下灘駅なんかよりも、仙厳園駅の方がよほど良好なロケーションだと思う。

仙厳園と集成館

もちろん今回の目当ては産業革命遺産に登録された旧集成館だが、チケットは尚古集成館(集成館の工場を利用した博物館)と仙厳園のセットになっている。

チケットを買って中に入ると、すぐに正面に反射炉跡の土台がある。

庭園だけを見に来た人はいきなり産業遺産に出くわして困惑するが、元々の庭園の正門は少し先にある(現在の受付や入り口は庭園外の集成館だった)ためだ。

反射炉は大砲を製造するために鉄を溶かす施設で、失敗の連続の果てに1857年に完成した。

隣の世界文化遺産オリエンテーションセンターに模型がある。

仙厳園は桜島を借景とした大名庭園だ。

眩しく照りつける南国の太陽、背の高い檳榔樹、そして目の前に広がるおおらかな海と火山から成る風景は、わびさびに通じる幽玄で繊細な日本庭園よりは、東南アジアや南イタリアの世界観さえ思わせる。

異様に大きな石灯籠もエキゾチックな雰囲気を醸し出している。

園内には御殿があって内部を見学することができる。

中は結構入り組んでいて、謁見の間や中庭など見所が沢山ある。

しかし御殿見学のハイライトは桜島を望む開放的な居間だ。(写真を撮らなかったのが悔やまれる)

もし私が薩摩藩主だったら、世間の煩わしいことなど考えずに景色を眺めながら芋焼酎を飲むばかりで、どんな困難な時代であっても隣に最新鋭の工場を建てようとは決して思わなかっただろう。

その他にも水力発電用ダム跡など、西洋式の近代化を目指して試行錯誤した痕跡が仙厳園に残っていた。

もっとも園内には土産物屋や飲食店などが充実しているが、集成館事業の関連設備はあまりPRされていないようだった。

仙厳園から出て隣の尚古集成館へ。

工場として使われていた建物を今では博物館として営業している。

横幅の広い石壁の洋式建築だが、屋根は瓦葺きで内部の天井は和風建築らしい造りとなっていて、近代化過渡期の技術段階が窺える。

現存する日本最古の洋風工場だ。

展示内容は鎌倉時代に始まる島津家の歴史だった。

クライマックスは島津氏が九州をほぼ掌握してから秀吉に屈服するまでだが、幕末~明治期の集成館事業についても当時の機械などが展示されている。

もちろん薩摩藩が莫大な借金を250年賦償還という踏み倒し同然の無茶な方法で処理したことには触れていない。

他の藩と違って、薩摩藩の近代化は軍備強化のみならず幅広い社会インフラに及んだのが特徴だという。

そしてその先進的な設備故に、西南戦争の際には新政府と西郷軍の争いの火種にもなってしまったそうだ。

次に行くのは旧鹿児島紡績所技師館である。

長崎の旧グラバー邸などにも見られる「コロニアル様式」というタイプの木造洋館で、紡績工場の創業の指導を行った英国人技師たちがここに滞在した。

「異人館」とも呼ばれている優美な建物だ。

異人館も世界遺産に登録された集成館の関連施設なので、仙厳園のチケットで入れるのかと思ったら別料金だった。

チケット売り場の男性によると、仙厳園と尚古集成館は島津が運営しているが、ここは鹿児島市が管理しているためだそうだ。

ちなみに、紡績所跡の記念碑は異人館と仙厳園の間の線路脇にあった。

スリッパに履き替えて館内へ。

お雇い外国人たちが過ごした部屋や集成館事業のガイダンスなど見て過ごす。

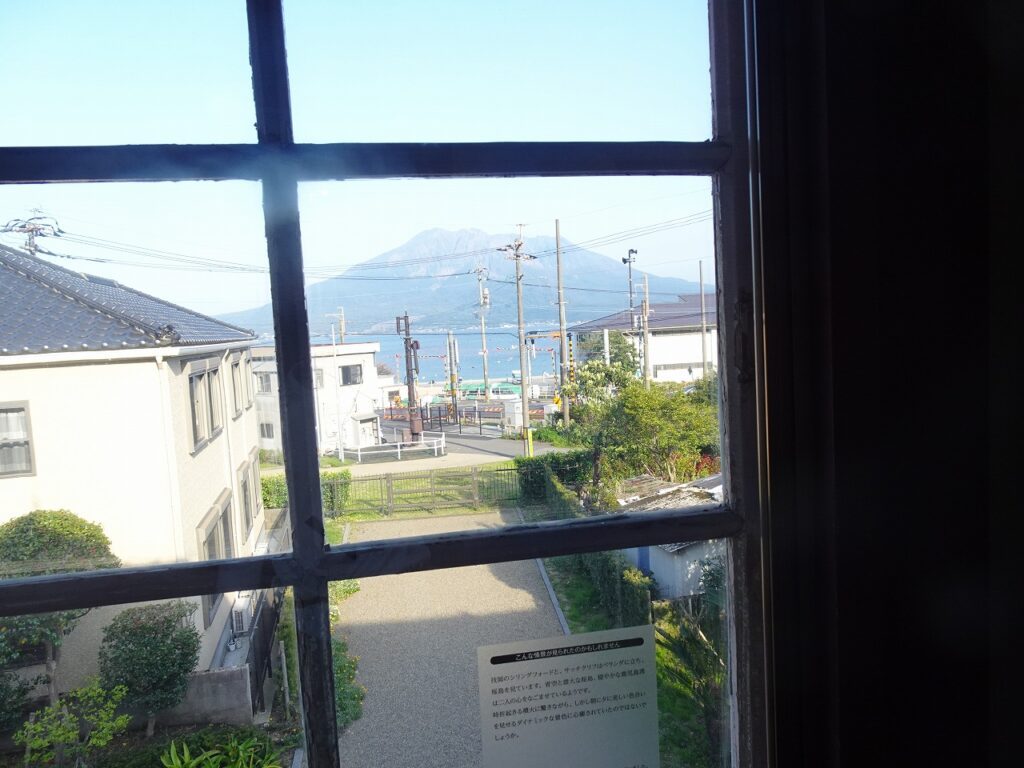

中央の張り出した窓からは桜島が見えた。

ところで、鹿児島では石炭の産出はないが、照葉樹林から生産される「白炭」という木炭は石炭の代わりになるほどの燃料だったという。

また、洋式銃の火薬に必要なアルコールを生産するためにサツマイモを利用し、それが芋焼酎商品化の原点だという話もある。

薩摩の人は特殊な自然環境を活用するのが上手だと感心させられる。

以上、4日間で九州の産業革命遺産を周ることができた。

これで各地に点在する明治日本の産業革命遺産の半分以上を訪れたことになるわけで、日本の歴史は西から東に流れていることを実感する。

鹿児島空港発の飛行機まではまだ時間があるので、鹿児島中央駅に戻って時間をつぶした。

それにしても、慌ただしいスケジュールの4日間で「時間をつぶした」のはこれが最初だった。

コメント