エストニア東部の都市ナルヴァ(Narva)は、ロシアとの国境に位置する国内第三の都市。

今でも住民の9割以上がロシア系である。

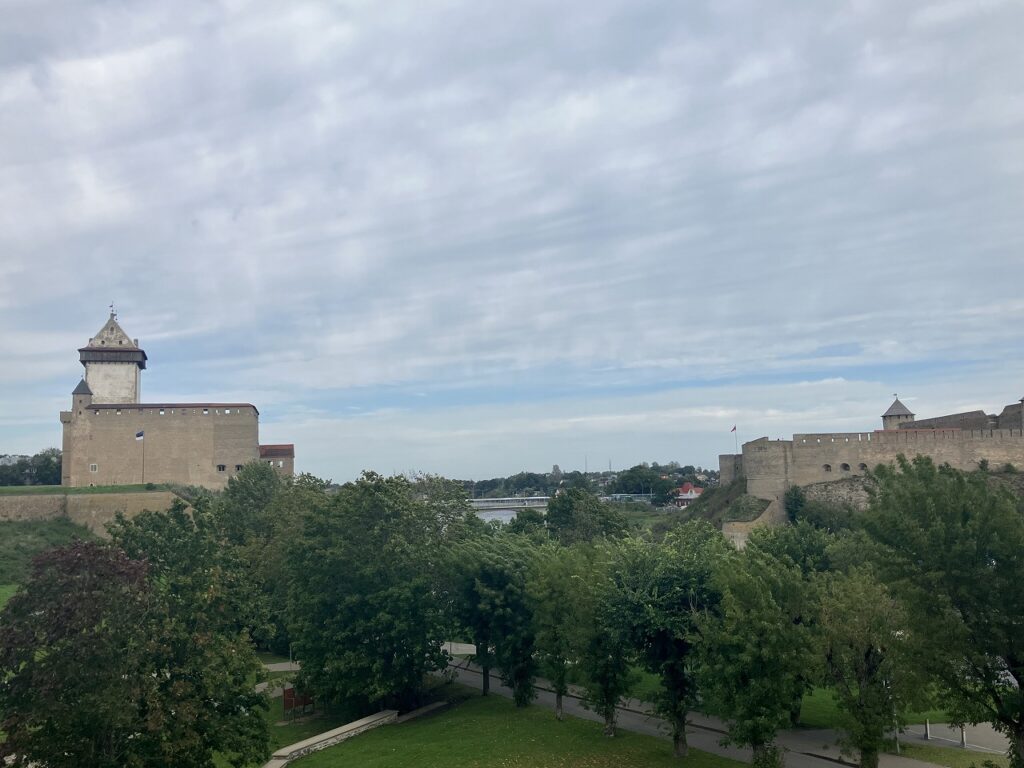

国境の川を挟んでエストニアとロシアの城が対峙している。

2025年9月上旬、タリンから日帰りでナルヴァを4時間観光した。

現代国際社会の分断と緊張を地球上で最も明確に象徴する都市を見に行こう。

歴史的建物は旧市庁舎くらいしかない

駅を出て、まずは列車から見えた正教の教会に行ってみる。

何処か東方世界を思わせる優美な建物だ。

入口の所で若い女性とすれ違った。

彼女の見た目は、信心深さよりは色気を感じさせるものだったが、それでもスカーフを着用して十字を切っていた。

旧市街の中心にある旧市庁舎を目指す。

街を南北に走る大通りは「プーシキニ通り」と、ロシアの詩人の名前を冠している。

プーシキニ通りを北上して市内中心部に近づいているのに、今一つ街に活気が出てこなかった。

旧市庁舎はタルトゥのそれを大きくしたような感じで、正面は真っ赤に塗り直されていて見栄えがした。

しかし街なか全体と同じで、市庁舎広場もガランとした寂しい雰囲気だ。

近くの建物にはモダンなカフェがあって、若者が何人か集まっていたのがせめてもの救いだった。

かつてのナルヴァは「バルト海の真珠」と呼ばれていたほど、美しい町並みだったらしい。

しかしその地政学的重要性のために度々戦場になり、第二次世界大戦によって歴史的な建物はほぼ焼失したため、現在の旧市街には殺風景なコンクリート建築が並んでいる。

それでも国境のナルヴァ川沿いには遊歩道が整備されている。

流れは速いが川幅は大したことはない。

その対岸は、我々が生きているのとは別の遠い世界、ロシアだ。

こちら側にナルヴァ城(今はナルヴァ博物館になっている)が、向こう岸にはイヴァンゴロド城がそびえている。

遊歩道に沿って南下してナルヴァ城を通り過ぎて、小高い丘の上にあるスウェーデンのライオン記念碑まで行った。

1700年の北方戦争におけるナルヴァの戦いで、スウェーデンがロシアに勝利したことを記念して建立されたものである。

もっとも北方戦争の最終的な帰結はロシアの勝利であり、エストニア含むバルト世界の支配者がそれまでのスウェーデンからロシアに交代する歴史的な転換点となった。

スウェーデンのライオン記念碑からは、川を挟んでナルヴァ城とロシアのイヴァンゴロド城が、火花を散らすようにして対峙している様子がよく見える。

今日は風が強い日で、お互いの国旗が競い合うようにしてはためいていた。

その間を流れるナルヴァ川は21世紀の鉄のカーテンである。

現在の国際情勢が、今自分の目の前に集約されているのだと思うと感慨深いものがある。

ナルヴァ城は今では博物館になっている

先ほど通り過ぎたナルヴァ城(博物館)を訪れる。

一切の装飾を廃した、いかにも質実剛健な軍事施設といった城だ。

チケット売り場で国籍を聞かれたので「日本」と答えると、英語のオーディオガイドを渡された。

博物館の内部は結構広く複雑だった。

一応順路の目安としてエリアの番号が振られているが、それでも迷ってしまう。

展示内容はナルヴァ市の歴史資料や城での生活などで、最近リニューアルされたインタラクティブなコーナーもあってかなり見応えがあった。

昔のナルヴァの街の模型で、「バルト海の真珠」と呼ばれていた頃の様子を偲ぶことができる。

またオーディオガイドのテキスト量も多く、全て聞こうとするとリスニングだけで脳が疲れ切ってしまう。

また、EU加盟国のエストニアでありながら、ロシア系住民が9割以上を占めるナルヴァの困難な立場についても触れられていた。

城の各所にあるテラスからは、対岸のイヴァンゴロド城が見渡せる。

ちょうど向こうにも観光客のグループがいて、我々西側陣営の様子を窺っている。

彼らはどんなことを思いながらこちらを見ているのだろうか?

こんな時代でもせめて民間交流をと思い、手を振ってみたが反応はなかった。

諦めずにジタバタとアピールを続けていると、近くに他の訪問客もやって来た。

スパイの嫌疑をかけられるのもまずいのでやめた。

結局ナルヴァ博物館では2時間程度を費やした。

基本的にナルヴァの観光スポットはここだけなので、川沿いや市庁舎など周囲の散策や駅までの往復を含めても、今回の4時間というのは妥当な所だったと思う。

ただ食事や休憩はしなかったので、あと1時間あると理想的ではある。

エストニア・ロシア国境を歩いて越える人々

ナルヴァ観光を終えて、後は駅に戻るのみである。

ただ一つ、どうしても気になっていることがある。

国境に架かる橋を歩いている人が断続的にいるのだが、一体彼らは何者なのだろうか?

ナルヴァ博物館の受付でオーディオガイドを返す際にそのことを尋ねてみた。

曰く、「彼らはヨーロッパ各地、特にフィンランドにいる家族を訪れるロシア国民で、そのためにビザを取得して通行している。ロシア国民にとってヨーロッパへ渡れるポイントはここだけで、他の場所は今では全て閉鎖されている。」

政治的にセンシティブな話題のせいか、彼女(ロシア系)はやや神経質気味に教えてくれた。

最初に私は日本人だと言ったので、中国人と違って対露感情は悪いと判断されたのかもしれない。

しかし、私が「なるほど、分かりました。スパシーバ。(ロシア語で「ありがとう」の意味)」とお礼を言うと、誤解に基づく緊張はほどけた。

彼女は安心した笑顔になって、「パジャールスタ(どういたしまして)」と答えた。

橋の先にある検問所近くの駐車場には車が沢山停まっていて、ロシア人とその家族達が再会を喜んだり、別れを惜しんだりしていた。

大きなスーツケースを持っている人はおらず、皆せいぜい2泊3日旅行くらいの荷物だ。

21世紀の鉄のカーテンを越えてやって来た人の出迎えは、ごく普通の空港のそれと大して変わらない。

彼らの車が何事も無く続々と出発していくのを見て、私もクヴァス(ライ麦を発酵させたロシア圏の伝統飲料)を飲みながら駅へと歩いた。

コメント