1840年、アヘン戦争で東洋の大国だった清(中国)が西洋の島国イギリスに敗北した。

これに衝撃を受けたサムライたちは蘭書を片手に西洋科学を学び、日本は非西洋諸国で初めて自らの意志で以て産業化を成し遂げた。

1850年代から1910年頃までの50年少々という僅かな期間であった。

この間の重工業、つまり製鉄・鉄鋼、造船、石炭の分野における近代化の過程を示すのが、2015年に世界遺産にも登録された「明治日本の産業革命遺産」である。

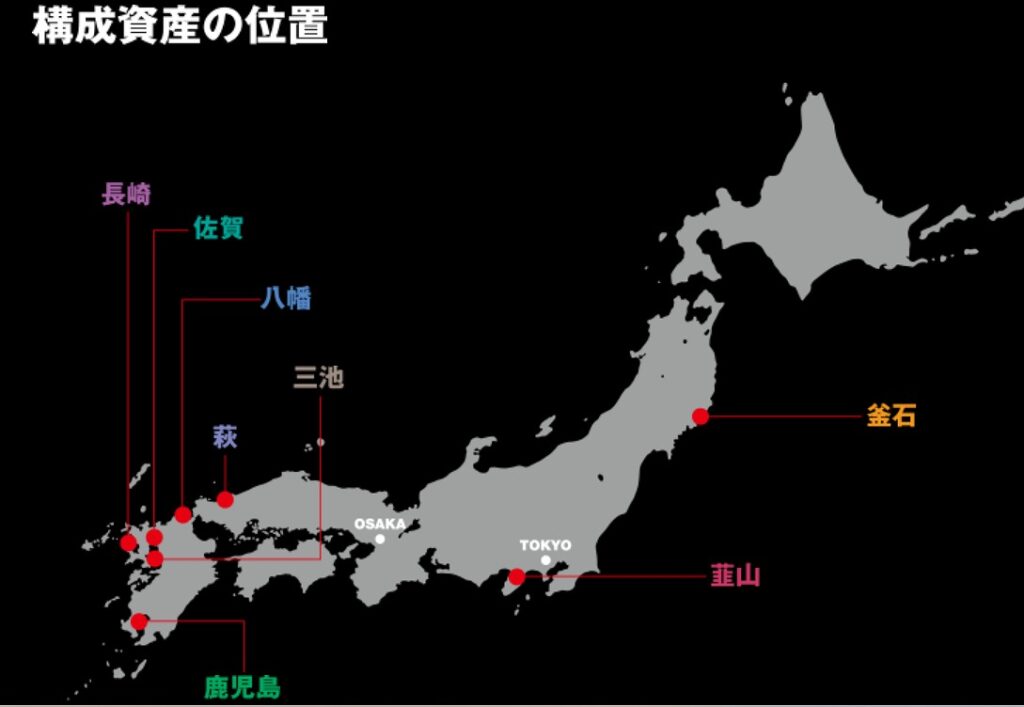

明治日本の産業革命遺産は日本全国に跨る8つのエリアで構成されているが、その半分以上となる5エリアが九州に存在している。

該当するエリアは①八幡(福岡県北九州市)・②長崎・③佐賀・④三池(福岡県大牟田市から熊本県荒尾市にかけて)・⑤鹿児島である。

また構成資産についても合計23箇所のうち九州が占めるのは16箇所にも及ぶ。

長崎県の軍艦島をはじめ、視覚的にも非常に印象的なものが多いが、遺産に関するストーリーにも触れることでより深く知ることができる。

https://www.japansmeijiindustrialrevolution.com/site/index.html#background

当然ながら、「明治日本の産業革命」には鉄道も含まれる。

2025年4月上旬、九州の産業革命遺産と関連する史跡を鉄道で4日間巡った。

本記事は番外編ということで、時代は明治から令和に移る。

かつての「産業の糧」が石炭なら、現代のそれは半導体である。

TSMC(台湾の半導体世界大手企業)をはじめとする半導体関連産業の集積に熊本は沸いている。

通勤通学時間帯の豊肥本線(熊本~肥後大津)を往復して、日本一景気の良い地方都市の空気に触れてみよう。

大混雑の豊肥本線

ホテルや飲食店などが集まる熊本の市内中心部は駅から離れている。

ホテルを7時半前にチェックアウトして、古い路面電車に乗って熊本駅まで行く。

車内は意外と空いていた。

熊本市電はSuicaなどの全国交通系ICカードの利用を廃止したことで話題となった。

とはいえタッチ式のクレジットカードやバーコード決済ができるので、2026年にICカード利用不可になってもさほど困らない。

つり革と同じくらいの数の二次元バーコードが車内に吊るされていた。

乗車するのは熊本駅7時49分発の肥後大津行き。

4両編成の電車は出発15分前でも既に学生で混雑している。

駅員が「これからも乗客が増えるので車内奥に詰めてください」と叫んでいた。

発車直前には鹿児島本線からの乗り換え客が来て、車内はもうぎゅうぎゅう詰めだ。

この時間帯は10~15分毎に電車が出ているので、次の列車を待っている人もいた。

建設中のタワーマンションを眺めながら熊本駅を出発した。

私が学生の頃は熊本というともっと田舎臭いイメージだったが、今や政令指定都市にも昇格し、日本全体の衰退に逆行するように発展している。

しかし、あいにく豊肥本線は未だに全線単線である。

熊本県庁に近い新水前寺駅と水前寺駅で学生のほとんどが降りた。

これらの駅にも乗客整理の駅員がいた。

この辺で通学列車としての役割は一応終えたようで、肥後大津行きは普通の地方ローカル列車に戻った。

沿道にはヘルメットを着用して自転車通学する学生の姿があちこちで見られた。

しかし途中駅で行き違いをする熊本行きの通勤電車は、その先の区間でも超満員だった。

それにしても、ドアに押し付けられて生気の抜けた顔つきをした通勤客のあの表情は、毎朝私が東京の中央快速線や新宿駅で見ている人々と全く同じではないか。

光の森駅を過ぎると田畑が目立つようになってきた。

そして田んぼに囲まれた小さな原水駅の駅前にはバス停があって、電光掲示板に「セミコンバス」と表示されたバスが何台か停まり、その前に人の列ができていた。

おそらくTSMCか東京エレクトロンに出勤する人が利用するのだろう。

外国人やラフな格好でエンジニア風の若者たちが下車していった。

原水駅を出るとまもなく、左手の丘の上にそびえ立つTSMCの工場が見えてきた。

あの工場誘致を呼び水として熊本、そして九州に半導体関連産業が集積し、30年ぶりに「シリコンアイランド2.0」が実現しつつあるのだ。

さらに第一工場に隣接して第二工場も建設中で、敷地面積は既存の工場の1.5倍だという。

かつての熊本城に代わって、この地を収めているのはTSMCだといっても過言ではない。

戦前・戦時中の台湾は日本の植民地だったが、今の熊本にとって台湾は「宗主国」なのである。

余談であるが、半導体生産が盛んな所は日本酒が美味い。

これには明確な因果関係があって、半導体も日本酒も製造には良質で豊富な水が欠かせないからである。

熊本を筆頭に広島、兵庫、宮城がその代表例だ。

私は「酒とチップスの法則」と呼んでいる。(半導体集積回路が載った薄い板をチップという)

終点の肥後大津駅に着いた。

豊肥本線の電化区間はここまでで、この先は九州横断線らしい山岳区間となる。

肥後大津駅は熊本空港に近く、無料の空港連絡バスが出ている。

周りには新しいホテルが多かった。

朝の豊肥本線の電車の盛況ぶりを味わったところで、すぐに熊本駅へ引き返すことにした。

重厚長大型産業なら工場を見るだけで迫力があるが、ナノメートル(メートルの10億分の1)の世界の半導体工場を外から眺めたところで何も分からず、経済ニュースでお馴染みの”jasm”(TSMCの現地法人)と書かれた看板の写真を撮って終わりだろう。

それに、いつも通り外国人観光客と間違われるならまだしも、中国本土から来た産業スパイの嫌疑をかけられるのも困る。

空港行バスが出る

こちらは昔のまま

というわけで、8時35分発の熊本行き電車に乗った。

はじめはガラガラだったが次第に客が増えて、熊本駅に着く頃はそれなりの乗客数だった。

2023年の実績を見ると、今回乗車した豊肥本線の区間の沿線人口は増加している。

そんな好景気を反映して新駅設置・複線化、さらには熊本空港への延伸が検討されているという。

どこまで実現するかはともかく、鉄道が現代経済を反映するものでもあってほしいと私は思う。

旧炭鉱町の筑豊本線や平成筑豊鉄道伊田線が複線で豊肥本線が単線というのでは、鉄道がノスタルジーの象徴となってしまう。

令和の半導体は明治の石炭

ところで、普段は酒を飲みながらローカル線に乗っている私がこんな経済誌の猿マネみたいなことをして、読者は怪訝に思っていることだろう。

しかし、これでも産業革命遺産巡りとは多少は関係があるのだ。

コロナショックをきっかけに半導体調達に混乱が生じたことで、自動車をはじめ様々な電化製品の供給が滞った。

今や半導体は明治時代の石炭と同じくらいの重要性を持っているのである。

産業の糧どころか戦略物資と言っても良い。

我々が手に取るスマートフォンにも、200個の半導体が使われているそうだ。

現在の政府が躍起になっている半導体工場誘致は単なる地域振興策ではない。

米中対立激化・地政学リスクに備えるための国家経済安全保障の一環なのである。

何しろ世界の半導体生産の半分以上を占める台湾が、海峡を隔てて中国と対峙しているのだ。

明治日本の産業革命は帝国主義化する欧米世界に対する脅威がその原動力であった。

その当時の産業遺産が集中する九州において、現代の戦略物資産業が集積しているのは歴史の綾であろうか?

次回の記事も番外編となる。

熊本から鹿児島本線で八代(熊本県南部)まで行き、知る人ぞ知る鉄オタの聖地を巡礼する。

コメント