本州を除く主要三島のなかで、九州・北海道と比べると存在感が薄いのが四国である。

全体的に穏やかというか地味な印象で、福岡・札幌のような圧倒的な力を持つ都市もない。

そして日本最後の新幹線空白地帯でもある。

2024年11月下旬、そんな四国を七日間かけて高松を起点として反時計回りに一周した。

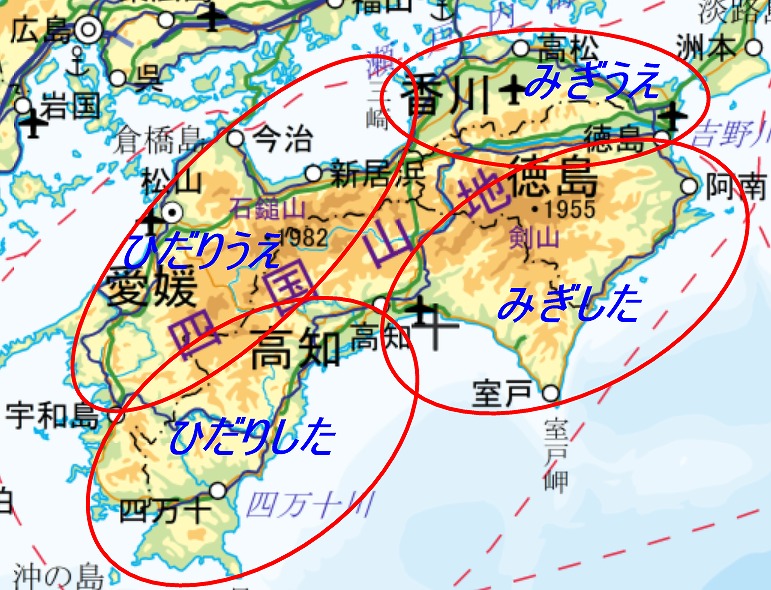

本シリーズでは旅程を「みぎうえ」「ひだりうえ」「ひだりした」「みぎした」の4パート(部)に分けてその様子を綴っていく。

なお、一周旅行全体のルートや「上下左右」の概念については、ガイダンス記事を参照していただきたい。

本記事は第2部最終回の5話。

新旧車両による特急「あしずり」に乗車した前回に続き、今回は高知市内(とその周辺)の岡豊城と高知城という土佐の新旧城巡りである。

旧:長宗我部氏の岡豊城

「あしずり8号」で高知駅に13時5分に到着。

岡豊城跡近くまで行く市内バスが駅前から出たのが13時9分だった。

慌ただしいものだが、この路線は本数が少ないので絶好のチャンスである。

バス停から10分ほど歩いて山を登ると、岡豊城跡に着いた。

ここは市町村だと高知市ではなく南国市だ。

岡豊城は、土佐を統一して四国全体までほぼ制覇した戦国大名、長宗我部元親の居城だ。

城跡の近くにある高知県立歴史民俗資料館を先に訪れた。

エントランスの前には、槍を高々と掲げる長宗我部元親の像がある。

大名というより一兵卒のような軽快で躍動感のある姿だ。

彼の足元には四国の地図が描かれている。

資料館は大まかに言って長宗我部関連と高知の歴史全般の2つのパートに分かれている。

特に面白かったのは、やはり長宗我部関連の方だった。

畿内から近い讃岐でも阿波でもなく、辺境の地から四国を平定した戦国大名が生まれたことは、まさに土佐武士のロマンである。

館内展示ではそうした直情的なヒロイズムだけではなく、長宗我部氏が織田信長・豊臣秀吉・徳川家康といった時の中心的人物といかに関係を結びながら、時には危機に陥りながらも幸運に助けられて四国平定を進めていったのかも解説していた。

一方の県史全般に関しては、良くも悪くも「万遍なく」といった感じだった。

県立の博物館が史実を大げさに盛る訳にはいかないのでやむを得ないのだが、県史の「見せ場」が少ないのだ。

例えば古代初期にしても、政権との結びつきを示す前方後円墳は秋田県・青森県・沖縄県と同様に高知県でも発掘されていないらしい。

沖縄県はともかく、古代の秋田県と青森県といえば「化外の地」であり、高知県がいかに海と四国山地に隔絶された土地だったか分かる。

資料館を出て、登山道に入って城跡一帯へ。

復元されている建物はないが規模の大きい中世山城で、軽いハイキング気分で散策できる。

東側の展望が良く、水田・住宅地そしてその向こうには太平洋を望む。

今眼下に見えているのが古代・中世において土佐の中心地だったところで、土佐国分寺もこの辺りにあった。

観るべきものは観たので高知市に戻るが、あいにくバスは1時間以上来ない。

ちょっと乱暴だが資料館でタクシーを呼んでもらって、高知城まで一気に行くことにした。

愛想の良い運転手に昨日食べたサバが旨かったと言うと、「そうでしょう。私も有名なカツオよりサバの方が好きですわ。」と共感を得た。

今の季節は「どろめ」という生のイワシの稚魚が旬らしい。

もっとも「よそから来たお客さんは喜びますが、あれはちょっと生臭くて食べたいとは思いませんね。」とのこと。

タクシーでは観光客向けの営業トークではなく、地元民の本音が聞けるのが面白い。

新:山内氏の高知城

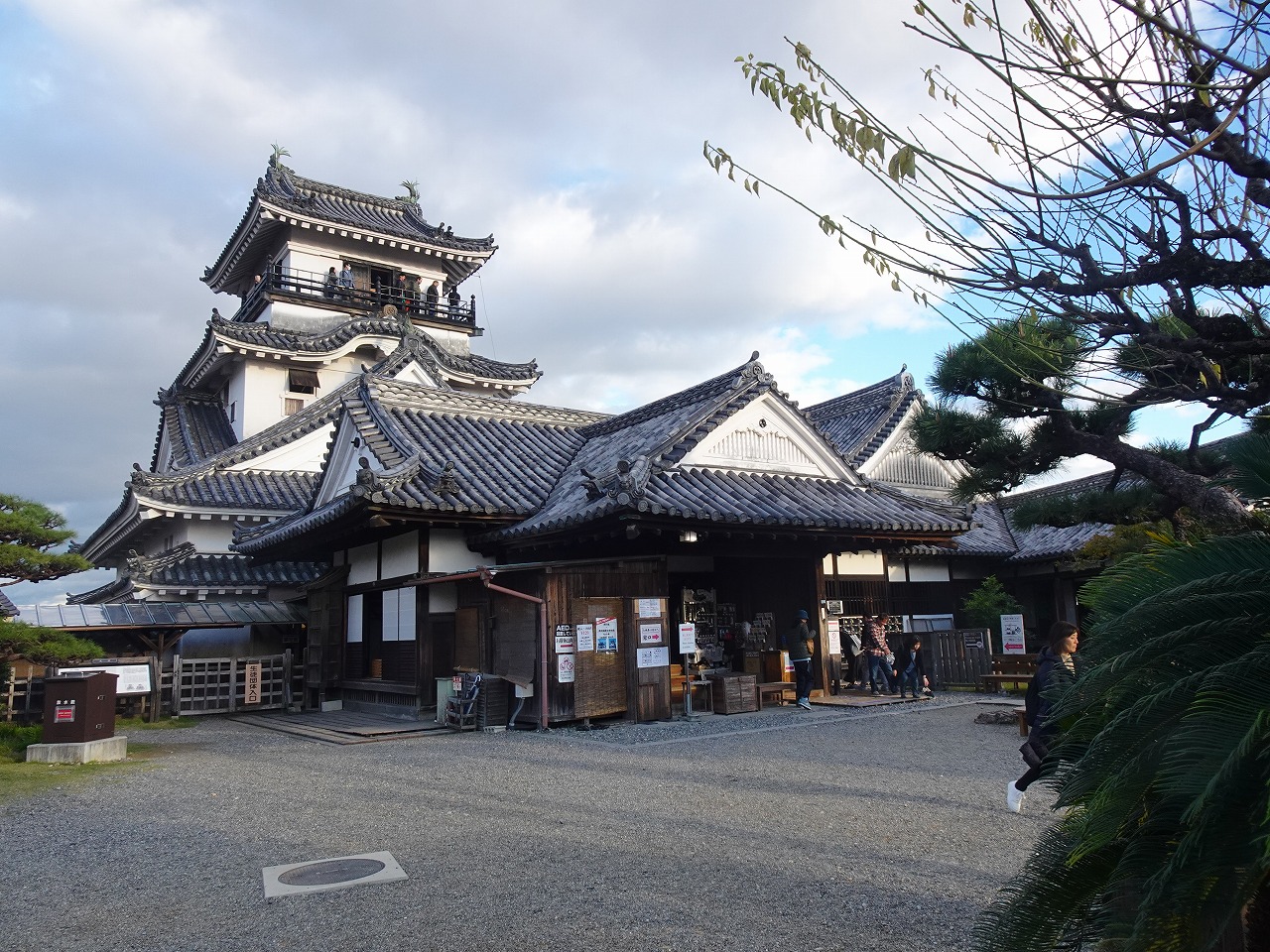

高知城に着いた。

関ヶ原の戦いの後、掛川(静岡県)より入国した土佐藩初代藩主の山内一豊が築いた城である。

江戸時代から残る現存天守十二城の一つでもある。

ちなみに十二城のうち、四国ではその他にも丸亀城・松山城・宇和島城と四つもランクインしている。

入り口となる追手門を抜けると、明治時代に自由民権運動の最高指導者だった板垣退助の銅像が迎える。

熱意のこもった演説をする姿は旧ソ連のレーニン像を思わせる。

彼も倒幕に活躍した土佐藩士で、その生誕地は路面電車の大橋通駅の南側にある。

高知城は天守閣と本丸御殿が接続した構造となっているのが特徴的だ。

天守閣の最上階に登って高知平野を見渡すと、ここ数日訪れた都市の中では相当に都会だなと思う。

高知県の人口の大半がこの一帯に住んでいるのである。

現存天守と遺跡という圧倒的な差はともかく、土佐武士のロマンが詰まった岡豊城と比べて掛川から入国した山内家の高知城は、いかにもお高くとまった殿様の城といった感じがする。

実は高知城には一度来たことがあって、その時には城の隣にある高知城歴史博物館に行った。

ここは城の造りや土佐藩の歴史について学べ、何より城を見るのに絶好の立地にある。

新しくて工夫された博物館なので、時間があれば訪れてみよう。

窓の外からも城が見える

今晩宿泊するのは、土佐藩主山内氏の下屋敷(別邸)跡に建つホテルである。

敷地内には長屋や庭園があって、土佐の新旧城巡りの締めくくりに相応しい雰囲気だ。

しかし、これらの雰囲気を味わうのは明日の朝にして、今日は土佐のグルメを味わいに行く。

0日目(初日前日の高松泊)から3日目(昨日)まで夕食はずっと魚尽くしだったので、今晩は肉系にしよう。

高知県のブランド牛「土佐あかうし」のたたきは、脂はほどほどにしてコクの深い赤身肉だった。

もう一つ高知県で食べられる肉は鯨だ。

白身の多い「鹿の子」という部位の刺身を頼んだ。

噛みしめるほどに私の舌と脳が喜んでいる声が聞こえる。

カツオ・ウツボに赤牛・鯨と、高知の食はとにかく滋味豊かである。

そして辛口の地酒もそれらに存分に対抗しうる存在感をみせてくれる。

ちなみに「どろめ」を試してみたが、タクシーの運転手の言っていた通りだった。

高知城下を散策

翌日、列車とバスで室戸岬へ向かう前に周辺を散策する。

ホテル敷地内にある、15代藩主山内容堂と西郷隆盛が会見したという庭園を眺めていると、先ほどルームキーを預けたあどけない感じの女性スタッフが私の名前を呼びながら走って来た。

入湯税の支払いがまだなのでフロントに戻って来てください、とのこと。

私はほぼ手ぶらの状態だったが、チェックアウトしたと勘違いされたようだ。

これでは脱藩浪士ならぬ脱館浪人ではないか。

気を取り直して山内家下屋敷長屋を見学する。

警備を担当する武士がここに寝泊まりしたという。

内部も公開(おそらく宿泊者以外も見学可)されており、当時の道具などが展示されている。

長屋に面した情緒ある坂道を登って右に折れると、山内容堂を祀る山内神社がある。

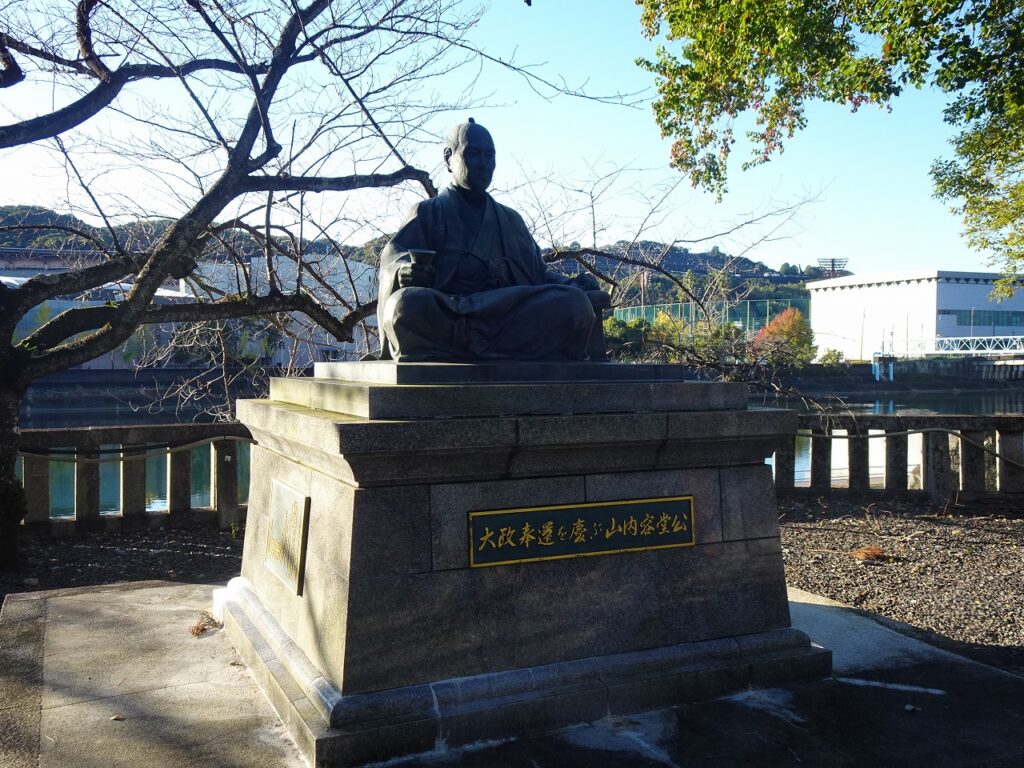

山内容堂は「幕末の四賢侯」(第1部5話、宇和島の回に出てきた伊達宗城もその一人だった)と謳われた名君で、15代徳川慶喜将軍に大政奉還を勧めた人物である。

境内には酒盃を手にした「大政奉還を慶ぶ山内容堂公」の銅像が鎮座する。

もっとも、その後の成り行きは薩長が主導する強硬派が主導権を握り、大政奉還路線は崩壊したことが明らかになる。

その後、彼は「鯨海酔侯」を名乗って酒と女と詩作に没頭したとされるが、その号名にちなんで名づけられた「酔鯨」は高知県で最も有名な酒となっている。

晩年の「鯨海酔侯」はどんな気持ちで酒を飲んでいたのだろうか?

神社近くには坂本龍馬生誕地がある。

坂本龍馬の人気は司馬遼太郎の小説の脚色のおかげであるが、板垣退助など他の土佐藩士の誕生地と違って花が飾られており、彼の人気の高さがうかがえる。

ともかく、この辺りは少し歩くだけで幕末・明治の偉人の足跡に触れることができる。

とりあえず今回の高知市内観光はここまでにしよう。

ホテルに戻り、入湯税を払い、路面電車に乗って高知駅へ向かう。

平日の朝とは思えないほど車内は空いていた。

高知駅前には坂本龍馬・中岡慎太郎・武市半平太の大きな像が真っ青な空に並ぶ。

この撮影スポットが示す通り、幕末の脱藩浪士や急進派の人気がその功績以上に独り歩きしている感がある。

より地に着いた見方で高知の歴史を捉えるべきだろう。

高知駅で「四国みぎした55フリーきっぷ」を購入して、9時19分発の土佐くろしお鉄道ごめん・なはり線のディーゼルカーに乗車した。

コメント