1989年に廃止された名寄本線の沿線には、鉄道にまつわる幾つかの資料館やモニュメントがあります。

このうち名寄~興部間の代替バスでアクセスしやすい、「道の駅おこっぺ」(旧興部駅)と「上興部鉄道資料館」を訪問しました。

道の駅おこっぺ

道の駅おこっぺは興部駅跡に整備された施設です。

バスで「興部」で下車すると、バス停が複合施設「アニュウ」になっており、駅構内は公園として活用されています。

複合施設「アニュウ」にある交通記念館

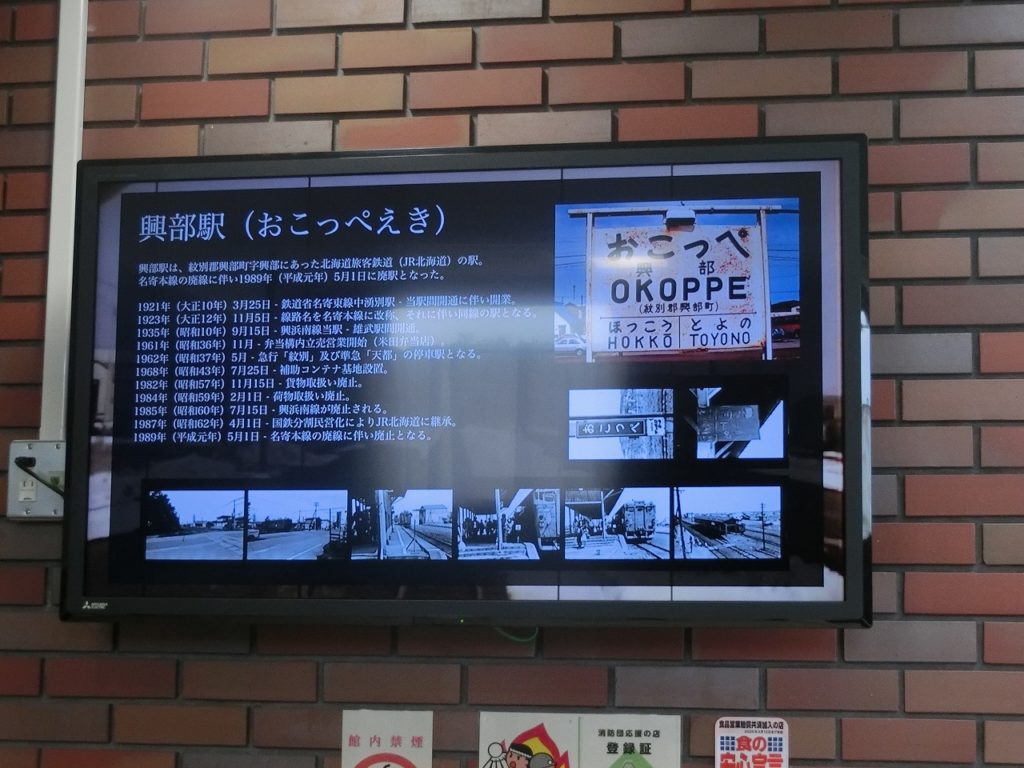

バスターミナルや観光案内所を兼ねた交通記念館には、鉄道展示コーナーがあります。

小さなスペースですが、現役時代の興部駅の写真や名寄本線の駅舎の模型、その他道具などが展示されています。

またテレビによる映像資料もときどき流れます。

交通記念館のすぐ横の建物では、特産品の販売が行われています。

特にここのソフトクリームは、濃厚な牛乳を食べているような感覚で、北海道でも屈指の美味しさだと思います。

「おこっぺ牛乳」はブランドとして確立しているようです。

簡易宿泊所と休憩所になっている「ルゴーサ・エクスプレス」

道の駅の屋外には公園があります。

公園の広さから察するに興部駅は結構大きな駅だったのでしょう。

公園の敷地には「ルゴーサ・エクスプレス」という名の車両が2両、簡易宿泊所と休憩所として利用されています。

塗装の印象から14系客車かと思いましたが、北海道各地のローカル線で活躍したキハ22形気動車のようです。

休憩所は一部改造されていますが、昔ながらのボックスシートも残っています。

天井に取り付けられている扇風機が懐かしい雰囲気を醸し出しています。

また公園の片隅にはD51形蒸気機関車の動輪もあります。

上興部鉄道資料館

上興部鉄道資料館は名寄本線の上興部駅の駅舎とホームを活用しています。

名寄からバスで興部に向かう途中の上興部のバス停から徒歩で3分程のところ(標識があるので場所はすぐ分かる)にあります。

上興部までは名寄からも興部からも約40~50分くらいです。

道の駅おこっぺよりもずっとディープな鉄道の世界に浸ることができます。

駅舎は当時のままの雰囲気

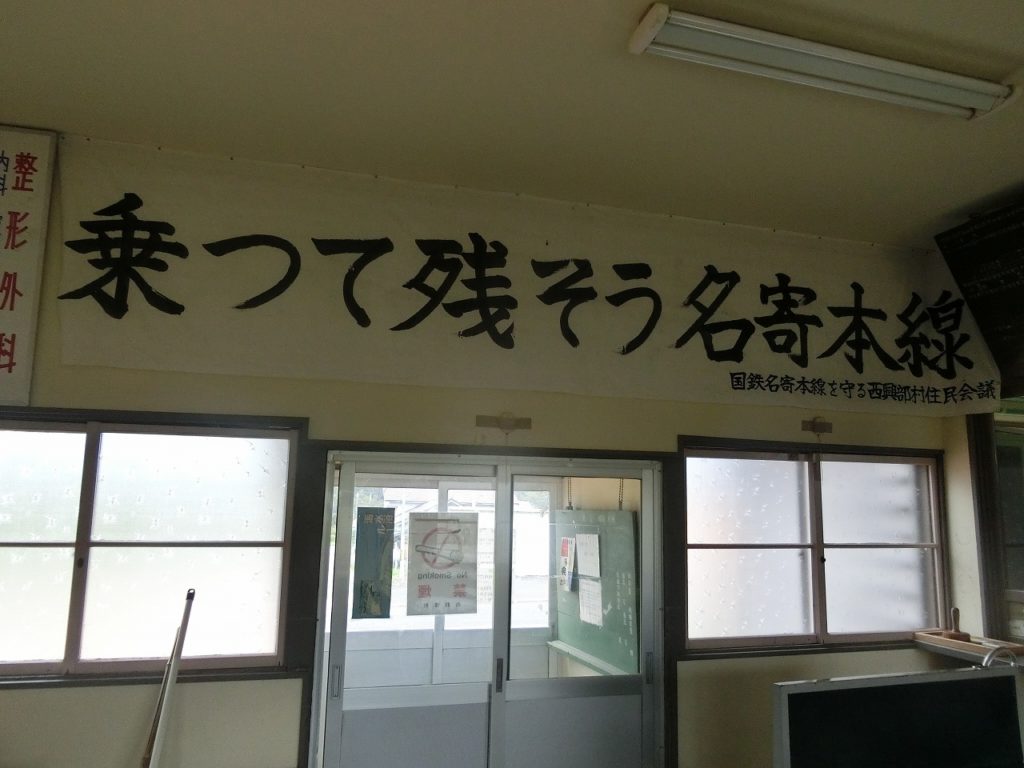

木造の古めかしい駅舎の扉を開けると内部も現役当時のままの雰囲気で、レトロなベンチの他、列車のボックスシートがあります。

運賃表や切符売り場の窓口も撤去されずに残っており、まるで廃止された時から、否、昭和中期以来時間が止まっているかのようです。

この枯れ果てた空間とは似つかわしくない、「乗って残そう名寄本線」というシンプルにして力強い横断幕が掲げられているのも、かえって郷愁を誘います。

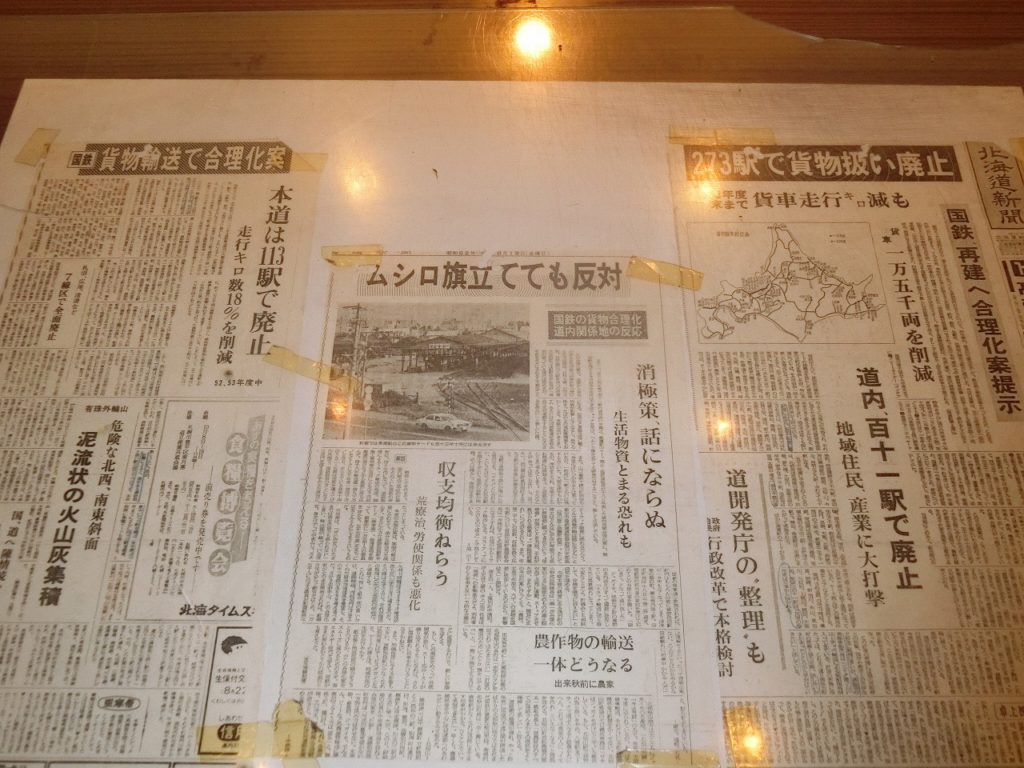

駅の事務室も資料館として公開されています。

列車の運行を支えた数々の備品や昔の写真、そして北海道の国鉄の貨物列車削減案や、それに対する反応を伝える1970年代後半の新聞記事もあります。

地方ローカル線の貨物列車が削減されて、生活物資の供給が懸念されるほど、鉄道の貨物輸送が盛んであったことの裏返しでもあります。

ホーム跡にはキハ27形気動車が停車

資料館の外にはホームと線路が残されており、踏切や腕木式信号機も線路の上に設置されています。

ホームには駅名標や腕木式信号機のテコもあります。

「駅構内」には北海道向け急行型気動車のキハ27形が保存されていますが、オリジナルの国鉄色の車体は驚くほど綺麗で、後ろには除雪車が連結されています。

車内に入ると床は木造で、急行型ボックスシートの大きなテーブルの下には栓抜きが付いています。

保存状態の良い外観とは裏腹に、車内はやや朽ちた印象がありますが、それもまた魅力といえましょう。

廃止になった木造駅舎と国鉄型気動車、そして周囲の色とりどりに咲いている花の組み合わせは、何とも不思議な美しさがあります。

余った時間は道の駅にしおこっぺ花夢へ

上興部鉄道資料館の見学に必要な時間はおよそ30分ですが、路線バスで途中下車した場合だと、次の便まで少なくとも1時間半以上あるでしょう。

上興部のバス停から名寄方面に道路を歩くと「道の駅にしおこっぺ花夢」があるので、そこで時間をつぶすと良いでしょう。

ここには珍しいからくりのオルゴールがあり、30分毎に人形たちが動きながら音楽が奏でられます。

廃線・廃駅巡りというストイックな旅をつづける我々にとって、オルゴールの演奏は心の癒しとなることでしょう。

また軽食コーナーや有料の庭園もあります。

代替バスでのアクセスについて

名寄~興部の代替バスは1日7往復運転されています。

所要時間は1時間半で、真ん中あたりに上興部があります。

朝名寄を出ると、今回紹介した2つの場所を訪れても、昼過ぎくらいには戻ってくることができます。

あるいは興部まで行って名寄に戻らずに、紋別に抜けるという手もあります。

紋別までは45分程度で本数も割と多く、さらにそこから1時間半弱で石北本線の遠軽まで行けば名寄本線全線走破ができます。

名寄本線の記憶

本線の格付けを持ちながら、名寄本線の実態はローカル線でした。

現在の石北本線が全線開通する以前は、道央と北見・網走へのメインルートの一部として君臨しましたが、石北トンネルの開通によってその役割は失われたのです。

名寄本線全線(名寄~遠軽)開業から僅か10年余り後のことでした。

しかし、その後も沿線住民の生活を守るという使命を果たし続けました。

道の駅おこっぺや上興部鉄道資料館では、名寄本線存続という果たせなかった願いのために全力で運動した人たちの思いが、今も我々に伝わってくるようです。