ずっと前から懸念されていたことが、いよいよ現実味を帯びてきた。

芸備線の廃線のことである。

広島~備中神代を結ぶ芸備線のうち、利用が極端に少ない備後庄原~備中神代の在り方を議論する「再構築協議会」が2024年より開催される。

廃止は避けたい沿線自治体の要望を受けて、芸備線の可能性を見極める実証実験が始まった。

その一環として、臨時列車や駅から観光地への無料周遊バスの運行が行われている。

2025年8月初旬、広島駅から臨時列車に乗って新見駅へ向かった。

その途中では東城駅からの無料周遊バスを利用して帝釈峡にも訪れた。

赤線(庄原~備中神代)は廃止候補区間

国土地理院の地図を加工して利用

芸備線の実証実験

実証実験で増便される臨時列車は土日祝日に運転される。

広島~三次の列車の上下1往復が備後落合まで延長され、それに接続する形で備後落合~新見の列車が増便される。

特に目玉商品といえるのが、広島発備後落合行きの快速「みよしライナー」改め「庄原ライナー」である。

広島駅を9時7分に出発して備後落合駅に11時54分着、同駅で新見駅臨時列車に接続している。

期間は7月19日から11月24日までである。

さらに、臨時列車のダイヤに合わせて駅と観光地を往復する周遊バスの運行が沿線自治体によって行われている。

列車だけでなく二次交通の充実という意味で意欲的な施策といえるだろう。

なお、それ以外でも平日に地元利用客向けに運転区間の延長が実施された。

詳しくはJR西日本のプレスリリースを参照してほしい。

【乗車記①】広島~備後落合:臨時快速「庄原ライナー」に乗る

新神戸駅を7時35分に出発する「みずほ」に乗って広島駅に8時48分に到着。

9時7分発の快速「庄原ライナー」備後落合行きを待つ。

9番線には既にそれらしき人の列ができていた。

8番線に到着した近距離列車から降りて来る乗客とは明らかに出で立ちが違う。

9時に「庄原ライナー」が入線した。

軽快なキハ120系2両編成である。

前の車両には庄原市をPRするラッピングが施されていた。

ボックスシートとトイレ付の車両なので、長時間乗車でも安心できる。

9時7分に広島駅を出発、車内には立っている人もいた。

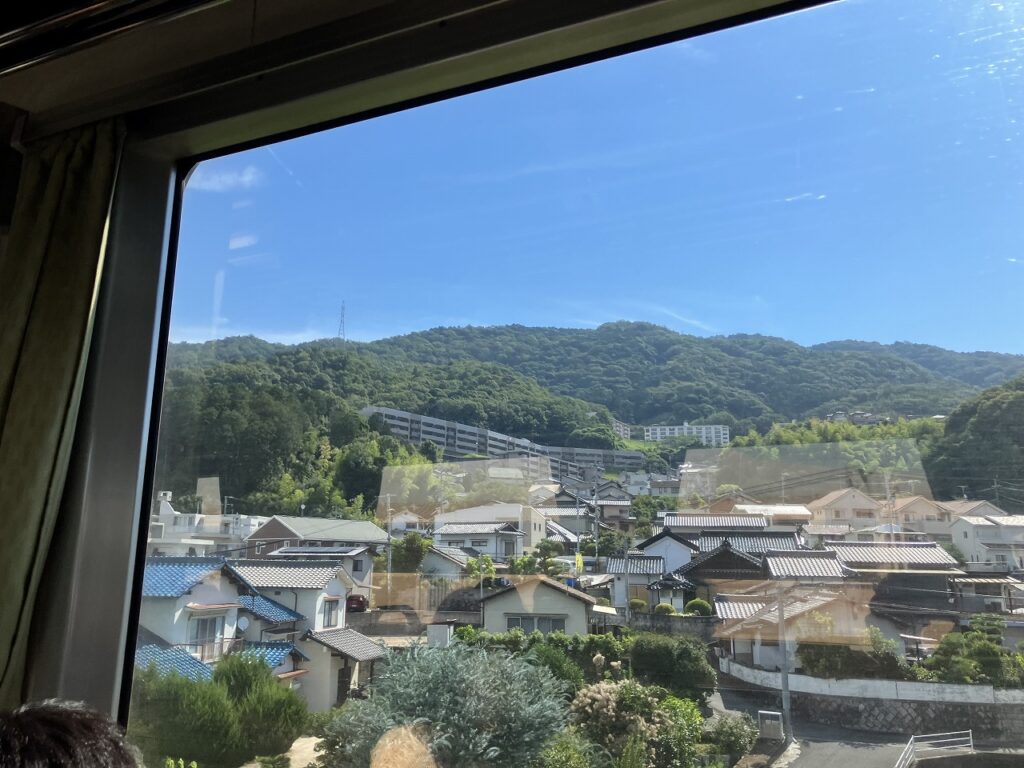

しばらく広島市の郊外を走るので地元の人の乗り降りもあるが、それでも相変わらず混んでいる。

途中の停車駅ではJRの社員や地元の人が手を振って迎えてくれた。

下深川駅から快速運転になる。

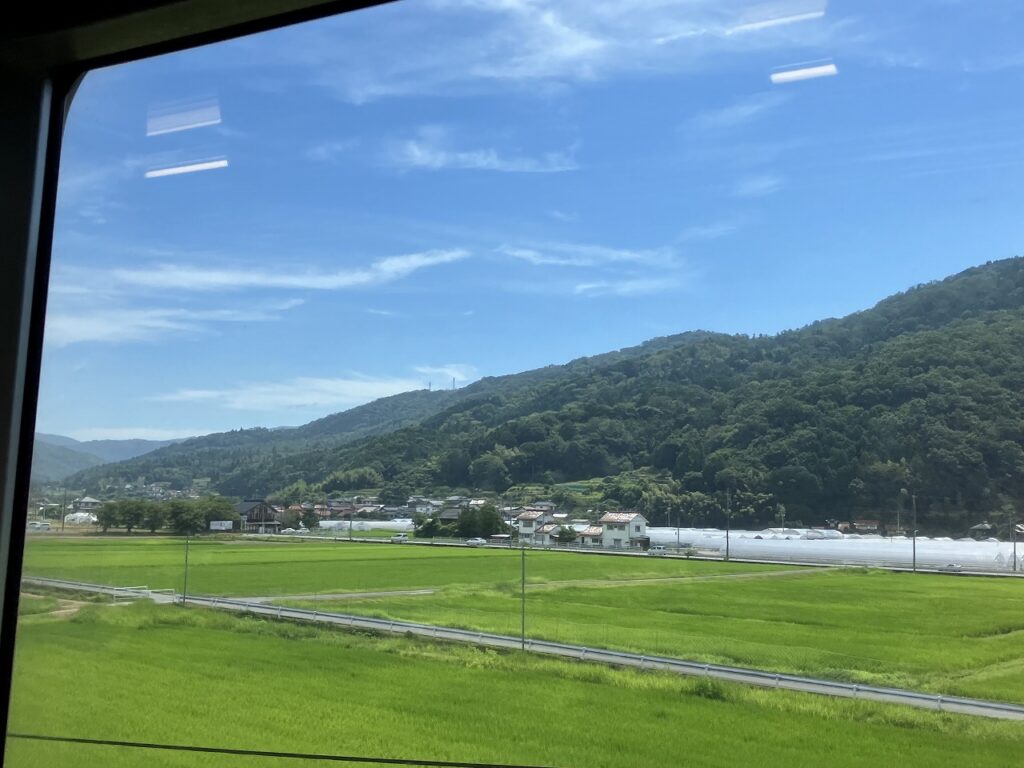

沿線の住宅はめっきり減って、平凡だが心地よい、夏休みの旅行らしい田園風景が続いた。

速度は遅く列車は揺れるので眠気を催す。

ちょっとした山峡を進み、やがて江の川に沿って三次盆地を目指していく。

広島駅から1時間半で芸備線の中心的な駅、三次に到着した。

この区間は定期快速列車もそれなりに運転されていて、芸備線が都市間輸送手段として機能している。

三次駅からは福塩線(福山~塩町)の列車が発着し、2018年までは山陰に至る三江線(三次~江津)もここを始発としていた。

広島県北部の要衝といった感じの駅だ。

降りる人もいたが、半分以上の客は車内に残っていた。

「庄原ライナー」は三次から備後庄原まで、盆地をノンストップで走る。

急カーブや徐行区間が随所にある芸備線のなかではかなり「高速運転向き」の区間である。

この走りっぷりを期間限定ではなく定期列車でも発揮して、高速バス(広島~三次~庄原)に対抗してもらいたいものだ。

11時過ぎに備後庄原駅に着いた。

ここで降りる人も5,6人いた。

ここから先が廃線候補となっている区間で、地元の庄原市の出迎え運動もますます熱を帯びてくる。

「芸備線90周年」と書かれたシャツに旗を持って、停車時間に乗客たちと歓談していた。

クルーズトレインの見送りのために強制動員されて、都会の駅のホームで機械的に手を振っている薄ら寒いJR社員などとは熱の入れようが全く違う。

これから芸備線は岡山との県境までずっと庄原市を走る。

いつも私は「乗客が少なくて廃線になる(かもしれない)区間ほど車窓が良い」と言っている。

芸備線も例外ではない。

車内では「場違い」に見えるおばさんまで、前面展望にかぶりついていた。

小さな無人駅にも見送りの人たちがいるので恐縮だ。

ある程度組織化された芸備線のシャツ姿の人もいれば、駅の近所に住んでいて自発的に参加している高齢者もいる。

西城川沿いに列車は中国山地の奥地へと走っていく。

それでも全くの無人地帯というわけではなく、断続的に小さな集落が現れる。

ディーゼルカーは川沿いの曲がりくねった勾配の道を、エンジンをうならせレールをきしませて、ゆっくりと終着へ近づいて行く。

芸備線栄光時代の象徴、備後落合駅

11時54分、ついに備後落合駅に到着した。

島根県の宍道駅へと向かう木次線との接続駅だ。

周りにはほとんど人家もない秘境の地であるが、ここは半世紀前は24時間眠らない鉄道交通の要衝だった。

高速道路が整備される以前、広島・岡山(新見経由)・松江や鳥取と中国地方各地からの急行列車がここで「落ち合った」のが駅名の由来と言われている程である。

今では信じられないがホームにはうどん屋があって、乗り換えや停車時間に多くの人が利用したという。

山奥に佇むかつてのターミナル。

こんな魅力的な駅が他にあるだろうか?

備後落合。私のもっとも好きな駅の一つである。これに匹敵するのは北海道の北辺の音威子府ぐらいだろう。「駅」というものは、こういうところにあってこそ駅なのだという、そんな気分にさせる駅なのだ。

宮脇俊三 「中国山地の光と影」

列車から降りると、「いらっしゃいませ」と駅のガイドが出迎えてくれた。

6年前に来た時もお話を伺ったことがある国鉄OBの方だ。

私は名乗るほどの者でもないので先方は覚えているはずがないが、お会いしたことがありますと挨拶した。

写真がたくさん飾られた待合室では、昔ながらの硬い切符にハサミを入れてくれるサービス(300円)があって、これが大盛況のようだ。

ガイドだけでなく地元の女性ボランティアも手伝っていた。

それ以外にも写真集や、「線路は続く~広島県北の鉄道~」という芸備線や木次線と地域の産業などについて記した冊子があったので、私はこちらを購入した。

「芸備線の備後庄原以東や木次線が廃止の危機にあります。鉄道はネットワークを活かすべきものですから、この地域の鉄路をズタズタにしてはいけません。」

ガイドが力を込めて訴える。

トイレの隣の小屋には昔の備後落合駅の模型があった。

前に来た時にはこんなものはなかった。

地域の人の尽力のおかげで、駅はコロナ騒動を経て廃れるどころか、より充実したものになっていて感動した。

無駄に広い構内には蒸気機関車が使っていた貯炭場や転車台が残っている。

昔はこの駅に100人以上の職員が勤めていたというから驚く。

そしてさらに驚いたことに、今年の10月に蒸気機関車を持ってきて転車台を使うのだという。

新見行きは1両で座れなかった。

車両の最後部から遠ざかっていく備後落合駅を見やると、地元の人たちがいつまでも手を振っていた。

また芸備線に乗ってここへ来たいと思った。

【乗車記②】東城駅から無料周遊バスで帝釈峡へ

備後落合駅からも相変わらず上り急勾配となる。

針葉樹林に囲まれた線路は高原鉄道のようにも感じる。

トンネルの合間の緩やかなカーブ上にある第一小鳥原橋梁は高さ30m、中国地方で最も高い鉄橋だ。

芸備線の最高地点(標高624m)の手前には古い校舎のような道後山駅がある。

13時10分、東城駅で途中下車。

見るからに古くて立派な造りで、昭和期に観光地への玄関口だった駅という雰囲気だった。

昭和40年代までは団体旅行客がこの駅に降りて、待機するバスに乗り込んで帝釈峡へ向かったのだろう。

改札と駅員の詰め所は既に無人化し、跨線橋も閉鎖されていた。

冒頭に記した通り、実証実験期間中は東城駅から無料の帝釈峡周遊バスが運行されている。

備後落合駅から同じ列車に乗ってきたボランティアの人が「帝釈峡行きのバスが出ていますのでどうぞ。」と案内する。

HPには利用日の直近木曜日までに要予約と書いてあったが、実際は予約しなくても満員でなければ乗れるようだ。

バスは10人乗りくらいの小型で、私を含めて乗客は2人だった。

参照:庄原市の資料

ボランティアの見送りを受けてバスが出発した。

「あの方も地元の人なんですか?」と初老の男性の運転手に聞くと

「いや違う。福岡県の小倉じゃ。会社なのか個人なのかは知らんが、定期券を買っていつも来とるけん。」

いやはや恐れ入る。

運転手によると香川県の琴平からも来ているスタッフがいるという。

途中の道は敢えて景色の良い旧道を通るという市役所からの配慮もあって、賽の河原という切り立った崖と小さな洞窟も見えた。

駅から20分くらいで帝釈峡の第2駐車場に着いた。

ここで1時間45分の自由時間があり、「上帝釈エリア」を散策できる。

帝釈峡観光のハイライトである雄橋まで往復しても十分余裕がある。

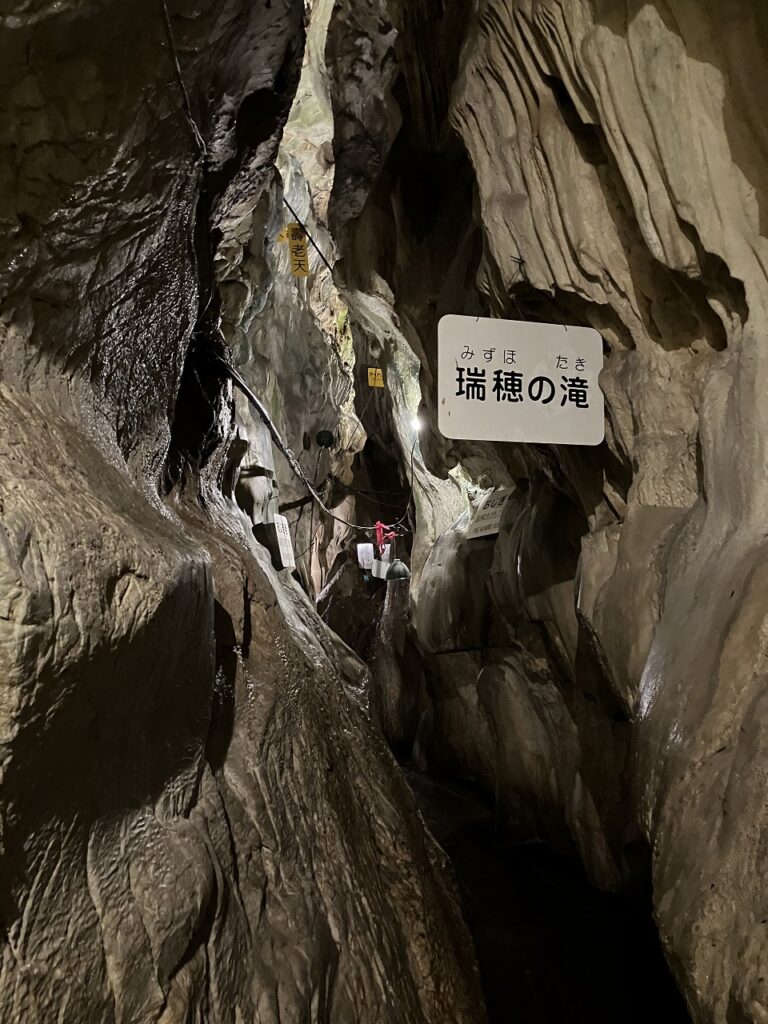

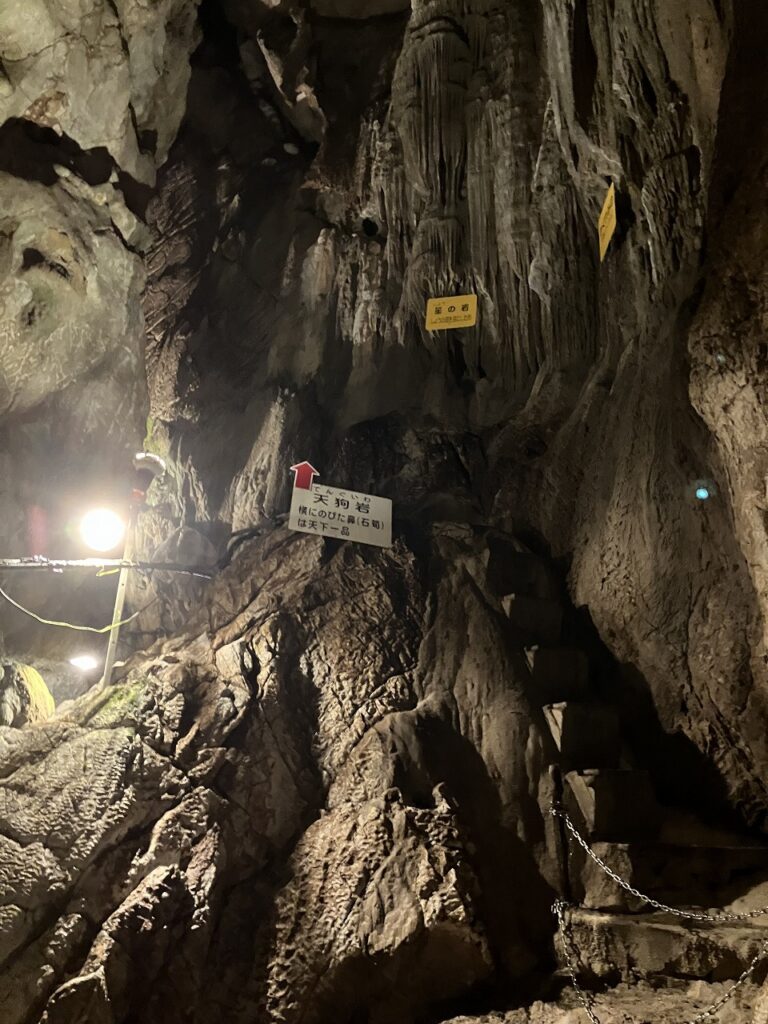

まずは駐車場に近い白雲洞へ。

ここは奥行きが約200mの鍾乳洞で、内部の気温は13℃程度と外気温よりも20℃も低い。

天上がとても高く、壁は白い。

洞窟の中にある教会にいるようだと感じていると、縦模様の石もパイプオルガンに見えてくる。

最奥部まで行くと「奥行不明 通風あり」と書かれた看板があり、小さな穴から冷たい風が吹いてくる。

何ともこの先がの様子が気になる終わり方である。

また気温35℃の世界に戻り、鬼の唐門や鬼の供養塔を見る。

人間の手に負えない壮大で荒々しいアートだった。

駐車場から徒歩で約20分で雄橋に着いた。

はじめはどれが雄橋なのか分からなかったが、見上げると目の前にある巨大な洞門がそれだった。

たしかに川に架かる橋といえなくもないが、それにしても大きすぎるではないか。

まだ時間に余裕があるのでもう少し先に行こう。

雄橋から5分ほど歩くと、断魚渓という帝釈峡で最も急な所である。

その名前から、魚を筒切りにしたような形の岩でもあるのだろうかと予想していたが、魚が遡上できないほど急だという意味らしい。

これまでに挙げた個別のスポットはもちろんのこと、遊歩道から見る渓谷全体の圧倒的なスケールにはただただ驚かされる。

まだ30分近く時間があるので、駐車場の隣にある食堂でヤマメの塩焼きと酒を注文した。

川魚と地酒、風土の香りそのものである。

バスに戻った。

「雄橋まで行けました?」

「ええ、その先の断魚渓まで。」

「元気やなぁ。」

もっとも、もう一人の男性客はさらにその先の養殖場まで行ったようだ。

酒を飲んだことで幾分舌がほぐれ、彼と少し話をした。

生まれも育ちもほぼ広島市。

度々旅行はするが同じ広島県でも庄原市は一番遠いので、今回ここに来るのは初めてだという。

帰りは同じ道を通るのではなく、帝釈峡のもう一つのエリアである「神龍湖エリア」にちょっとだけ寄り道する。

「今は神龍湖は酷いことになっとるけん。」と運転手が言う。

果たして目の前に広がったのは、写真で見た紺碧の湖ではなく、ダム湖によく見られるエメラルド色の水でもなく、タイ料理のグリーンカレーのような沼地であった。

「あぁ~」と、二人で何とも冴えない歓声をあげる。

「これはアオコじゃろうか、こんなのは初めてじゃけぇ。この前息子が湖のほとりに行ったら、魚がたくさん死んどって臭かった、って言うとったけん。」

遊覧船がカレーの具のタケノコのように浮かんでいたが、客はどんな気分だったのだろうか?

駐車場で車が停まり、15分の自由散策時間となった。

湖畔の遊歩道があるので歩いてみよう。

真っ赤な神龍橋が見える所まで行った。

普段なら周囲の緑に湖の青と組み合わせたハーモニーが奏でられるのだろう。

最後は東城駅周辺の城下町を通る。

有形文化財で宿屋だった三楽荘を見て、東城駅に帰ってきた。

帝釈峡を効率よく見て回ることができる、非常に利用価値の高い周遊バスだった。

実験終了後も是非とも続けて欲しいサービス(もちろん有料)である。

もう一人の客は駅前のバス停から高速バスで広島に帰るらしい。

後で調べると、広島~東城(乗り継ぎ含む)に1日4往復、広島~三次~庄原では10往復以上運転されている。

芸備線にとって競合する相手でも、協同できる仲間でもある存在だ。

高速バスとの関係も含めて、芸備線の今後の在り方が問われているように感じる。

周遊バスの到着時刻は広島行き高速バスに合わせているようで、新見行き列車まではまだ1時間弱ある。

待ち時間を利用して車窓から見た三楽荘に行く。

男性が館内を案内してくれた。

三楽荘は元々は町屋だったらしい。

土間の梁の長さや柱の材質、その他細工の精巧さなど、最近になってその価値が認められたという。

館内には庭もあった。

「ここで酔った宿泊客がゲーゲーしたり、仲居さんを口説いたりしてたんですよ。」

という説明を聞きながら、私もその様子を思い浮かべてみる。

男性は実は三楽荘の隣に住んでいて、次男の友人がここの元所有者の親族(この辺は記憶がやや曖昧)なのだそうだ。

「こんなに広いですけど、あくまで元は宿屋ではなくて町屋ですからね。その富は推して知るべしです。」

宿屋を閉業してから一旦は個人の所有となったが、いろいろと問題があって(その事情については周遊バスの運転手もほのめかしていた)、今では市の所有となっているようだ。

「そろそろ列車の時間なので…」と言おうとしていた頃に、閉館の時間が近づいてきた。

東城駅に戻るとちょうど新見行き列車が到着したところだった。

これは臨時増便ではなく定期列車である。

5人ほどの人が降りて車内は空になり、乗客は東城駅から乗った2人だけとなった。

これが芸備線の普段の姿なのだろう。

17時4分に発車、まもなく広島と岡山の境を越える。

17時39分、とうとう終着の新見駅に着いた。

事実上の芸備線・伯備線・姫新線が交わる中国地方の要衝だ。

今まで見てきたように、芸備線にはこうした駅が多い。

町の規模の割には駅が拠点として重要な役割を持ち、かつその役割が失われている駅である。

昭和40年代の時刻表を持っている人なら、きっと芸備線が好きになれるに違いない。

これから私は神戸、ではなく東京へ帰る。

予約している新幹線は岡山20時1分発(早割がそれしか残っていなかった)なので、岡山行きの特急「やくも」まで1時間以上ある。

「備中そば」を食べたことのある駅前の食堂は閉店していた。

その近くの食堂で、猪炒め定食と地酒の限定無濾過生原酒といこう。

駅に戻ると珍しいことに貨物列車が停車していた。

ほろ酔い気分の良き待ち時間だ。

ヒグラシの名残惜しそうな歌声が、大きくて静かな駅に染みわたっていた。

ダイヤは良いが地域経済への波及効果は改善余地あり

以上、実証実験の目玉商品ともいうべき、快速「庄原ライナー」に乗車して芸備線を走破した。

乗客は思った以上に多く、各地から駆け付けた人たちの取り組みも印象的だった。

一方で気になったのが、臨時増便列車の「ダイヤの利便性が高すぎる」点である。

乗り継ぎもスムーズで途中駅の停車時間も最低限のダイヤは「乗り鉄」にとっては望ましいが、裏を返せばただ通過されるだけなので、地元への経済波及効果としては疑問が残る。

利用される切符が青春18きっぷならなおさらである。

実際、著名観光地である帝釈峡行きの無料バスを利用したのは乗客約40人のうち2人で、前もって予約していたのは私だけだった。

備後落合駅での商売は鉄道ファンに特化した内容だから例外である。

要するに、提供しているサービスは魅力的だが、マーケティングに改善の余地があるように思える。

私が言うのも何だが、車両や駅の写真だけ撮って満足する鉄道ファンではなく、もっと優良な顧客にこそ訴求するべきだろう。

モデルとして参考になるのは東北の「リゾートしらかみ」(秋田~青森)である。

沿線の特産品を車内販売したり、途中下車も考慮したダイヤとなっている。

岡山~新見~広島にもこの手の列車を走らせられないだろうか?

岡山・広島の両政令指定都市の力をもってすれば、「リゾートしらかみ」に匹敵する魅力と需要を発掘できるかもしれない。

いずれにせよ、現状は地元有志による盛り上げは庄原市が中心となっているが、広島市・三次市など他の自治体の積極的な参加にも期待したい。

そして何より地元だけでなく、大阪や博多からの新幹線利用というJRにとっても喜ばしい経済効果があることも忘れてはならない。

コメント