人口130万人の小国エストニア。

その首都タリンが政治・経済の都市ならば、第二の都市タルトゥは文化・芸術の都市だ。

上京してきた関西人が方言を使い続けるのと同様に、タルトゥの人々はタリンへの比較・対抗意識を持っているという。

2025年9月上旬、タルトゥに2日間滞在した。

1日目は15時頃にラトビアより到着し、2日目の正午過ぎに出発したので、実質丸1日弱観光したことになる。

活気ある旧市街

タルトゥの旧市街中心は市庁舎前のラエコヤ広場(Raekoja Plats)だ。

市内のほとんどの見所はここより徒歩圏内にまとまっている。

平日昼間にもかかわらずカフェには大勢の人がいて、アジア人学生の姿も見られた。

もっとも、学校の運動会のように小さな三角形の旗が幾つも吊るされ、撮影スポットにはSNS投稿用のフレームがあったりと、軽薄な「わざと臭さ」は否めない。

広場には傾いて建っている家もある。

目の錯覚か事故かを疑ったが、もともとそういう建物らしい。

タルトゥが「エストニアの精神的首都」と呼ばれるのは、400年の歴史を持つバルト最古のタルトゥ大学に負うところが大きい。

その本館正面は白亜のギリシャ神殿を思わせる重厚な造りで、政府機関や博物館だと勘違いしてしまいそうである。

裏側の公園には、大学の創立者にしてスウェーデン王グスタフ₌アドルフの像がある。

威厳のある王というより、詩人か画家のような姿だ。

その傍らには、2007年にスウェーデン女王が大学設立375年を記念して植えたオークの木があった。

外国からの支配によって紡がれるエストニアの歴史だが、学術の発展したスウェーデン時代は概して好意的に評価されがちである。

次に聖ヨハネ教会(Jaani Kirik)へ。

レンガ造りのゴシック様式で、外壁に小さな人間の像が無数に飾られているのが特徴的だ。

壊れてしまっているものもあるが、一部は教会の内部に保存してある。

近くで見ると「未開社会のトーテム」のようで、独特の雰囲気を放っていた。

かなり急な階段で塔に登ることもできる。

落ち着いた雰囲気のトーメの丘

大学の裏側に戻り、階段を登ってトーメの丘を目指す。

トーメの丘はもともと要塞だった場所で、今では人々の憩う落ち着いた高台の公園となっている。

あちらこちらに彫像があり、学者や芸術家が思索にふけりながらここを散策する姿が自然と湧いてくる。

19世紀前半の天文台も、今は博物館になっている。

丘は道路で分断されており、橋で繋がっていた。

豊かに生い茂る木々の合間から、大聖堂が見えてきた。

中央部分は骨格だけを残して廃墟になっている。

建物の一部は修復されてタルトゥ大学博物館として使われている。

「一部」といってもかなりのボリュームで、タルトゥの歴史に始まりタルトゥ大学にまつわる展示など、見学時間は1時間半くらいは必要だった。

訪問者に問いかける内容(例:ソ連にまつわる銅像をどう歴史的に解釈し、それを残すべきかどうかなど)だったり、一方で子供向けのコーナーもあって、誰にとっても有益な体験となるように工夫されている。

こちらも塔に登ることができる。

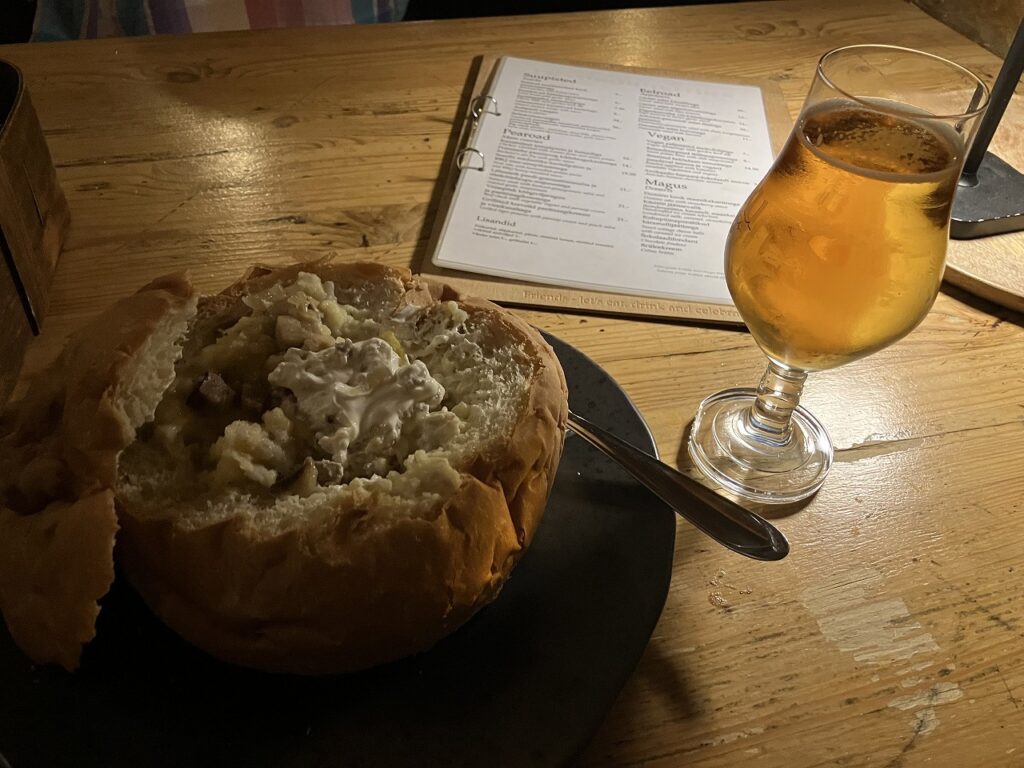

夕食はトーメの丘の内部をくりぬいて作られた、倉庫として使われていたビアホールに行った。

店の名物らしい料理を注文すると、マッシュポテトと麦飯(?)とベーコンのサワークリームがけが大きなパンを器にして出てきた。

個々の食材は濃厚で質が良いのだが、どうしてこんな料理になるのだろうか?

珍しいというか、どこにでもいるというか、中国人団体客がやってきて、食事とビールを1杯ずつ済ませて帰っていく。

私はビールを3杯頼んで、むしろそれらが「主食」を務めた。

やがて地元の若者が続々と入店して賑やかな雰囲気となった。

店を出て、もう一度トーメの丘を散策する。

学生たちが集まって談笑している。

先ほどから気になっていたのが、彼らがビールらしきものを飲んでいることだ。

バルト三国では公共の場での飲酒は禁止されている。

ラエコヤ広場に戻り、噴水のところで若者2人と出会ったので聞いてみた。

「君ら酒飲んでるんか?」

よく喋る方が「いや、これはノンアルコールビールだよ。君は酒を飲むのか?」

「ああ、さっき3杯ビールを飲んできた。」

「ならエストニア産のウォッカを飲めよ。(もう一人の背の高い方を指さして)こいつはロシア人で、750ml(アルコール度数は40%)も飲めるんだ。」

「へぇ、君はロシア人?お会いできて嬉しいよ。」

そのロシア人から、ウォッカをクィっと飲んだ後に果物ジュース(これもロシア人が常備していた)を飲めと教わった。

飲酒のプロの指導に従って、そのサイクルを3回くらい繰り返した。

「お前やるじゃないか。」

「それじゃ、どうもありがとう。さようなら。」

日本人が広場のど真ん中でエストニア人とロシア人と一緒に「飲みニケーション」ができるとは、この世の中も捨てたものではないと感じる。

もっとも、私も「現地の習慣を無視する迷惑外国人」の仲間入りを果たしてしまった。

しかしこれだけは言っておきたい。

これはあくまで、合理性を欠く悪法に対する私の抗議活動なのだと。

ソ連時代を経験したエストニア人なら、きっと理解してくれるであろう。

白い雲のかかった空は濃い青に染まり、カラスの黒い群れが騒がしく横切っていった。

ほろ酔いのせいか、巨大なエストニア国旗のように見えた。

3時間は見学時間が欲しいエストニア国立博物館

翌日は郊外にあるエストニア国立博物館(ERM)を訪れる。

博物館行きの路線バスに乗ったが、終着まで乗ったのは私だけだった。

バス停の目の前にある、巨大なスキーのジャンプ台のような建物がERMだ。

飛行場跡に造られたのだという。

開館までまだ20分くらいあるので付近を散歩しよう。

すると道路の向こう側に、なんと家が逆さまに転がっているではないか。

タルトゥの観光名所になっており、中に入ることもできるようだ。

そのアート性よりも耐震基準が気になってしまうのは日本人の悪い癖だろう。

いつの間にか少し離れた駐車場から、ドイツ人旅行客や学生の団体が集まって来ていた。

開館と同時に急いでチケットを買い、スーツケースをロッカーに預けた。

さて、ERMがユニークなのは外観だけでない。

まず常設展示のメインは” Encounters“といって、現代から原始まで「モノ」を通してその時代の人々の物語に触れていく、といった内容である。

建物の物理的空間を活かした奥行きの広い通路に沿って進んでいくのは、時空旅行さながら。

博物館というと時代毎に区切られた部屋を順に辿るイメージがあるが、そうした体系的・総花的な展示とは異なり、動画や実物に触れることのできる新鮮な学びの場だ。

もうひとつ常設展示の核となるのが”Echo of the Urals“。

インド・ヨーロッパ語族とは異なり、エストニア人はヨーロッパでは非常に珍しいウラル民族に属している。

ここではその民俗について広範に展示している。

ウラル民族の分布図をみると、ユーラシア大陸北部やスカンジナビアの辺境地域に散在していた。

かつてはウラル民族がもっと広い範囲に分布していたが、別の民族が文化的中心から同心円状に勢力圏を広げた結果、周縁部にのみ残ったと勝手ながら解釈できる。

これは「周縁地域の保守性原則」と呼ばれるもので、日本では山陰と東北地方でズーズー弁が使われているのもこの理論で説明できる。

それはともかく、民族衣装などに見られる模様・文様が、何処となくアイヌ民族のそれと似ている気がした。

北欧と北海道の歴史が繋がっているのかもしれないと思えば、歴史の勉強も少しは楽しくなるのではないか?

館内にはモダンで洒落たカフェがある。

しかし見学時間が3時間弱しかなかったので行けなかった。

そう、ERMは展示内容が膨大なので、3時間でも何とか一通り見て回れる程度なのである。

最低でも2時間、理想的には4時間以上が滞在時間の目安だ。

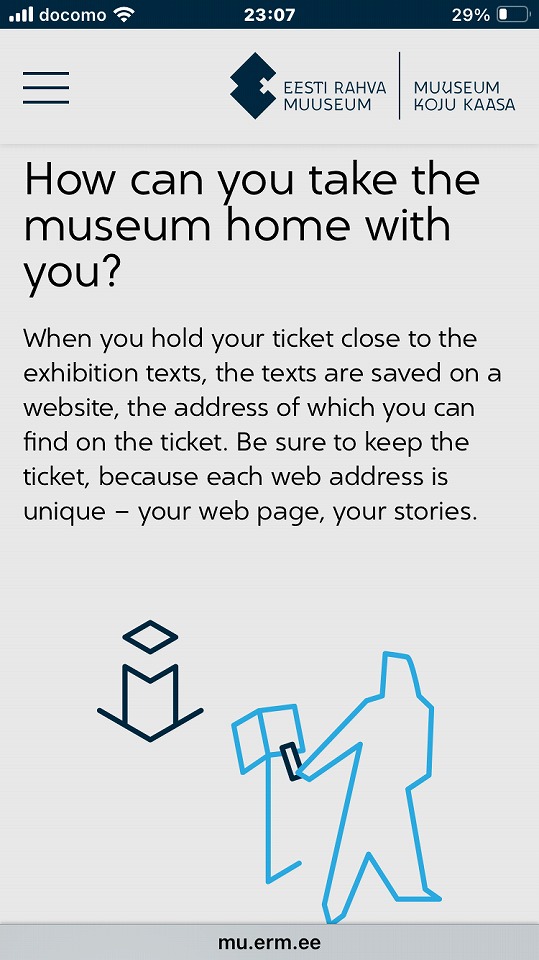

最後にERMのチケットについて。

展示室に出入りする際に使うチケットは、一見するとただの札のような厚紙だが、実はこれが革新的な精密機器なのである。

展示品の説明画面をチケットでタッチすることで言語を切り替える(日本語はないので英語)ことができる。

しかも、さらにタッチすることで文章を保存し、チケットのQRコードからいつでも読み取れるようになる。

つまり、博物館を持ち帰ることができるのだ。

なので滞在時間が短い場合は、とりあえず保存だけして後で説明を読むというのもありだろう。

右上の2つのマークがタッチポイント

13時前に退館してタクシーで駅に向かい、タリン行きの列車に乗った。

実質1日間に満たない短い時間だったが、知的刺激に満ちたタルトゥ滞在だった。

リガからタリンに行く人も、若くて文化的活性力の高いエストニアの精神的首都タルトゥを是非とも訪れて欲しい。

コメント