1840年、アヘン戦争で東洋の大国だった清(中国)が西洋の島国イギリスに敗北した。

これに衝撃を受けたサムライたちは蘭書を片手に西洋科学を学び、日本は非西洋諸国で初めて自らの意志で以て産業化を成し遂げた。

1850年代から1910年頃までの50年少々という僅かな期間であった。

この間の重工業、つまり製鉄・鉄鋼、造船、石炭の分野における近代化の過程を示すのが、2015年に世界遺産にも登録された「明治日本の産業革命遺産」である。

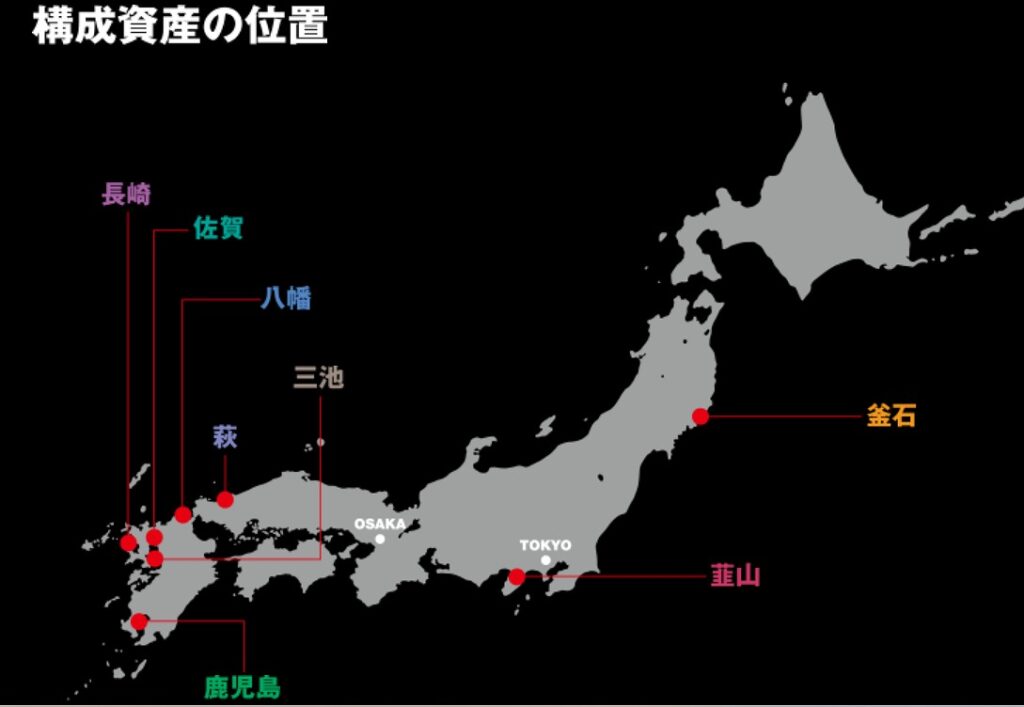

明治日本の産業革命遺産は日本全国に跨る8つのエリアで構成されているが、その半分以上となる5エリアが九州に存在している。

該当するエリアは①八幡(福岡県北九州市)・②長崎・③佐賀・④三池(福岡県大牟田市から熊本県荒尾市にかけて)・⑤鹿児島である。

また構成資産についても合計23箇所のうち九州が占めるのは16箇所にも及ぶ。

長崎県の軍艦島をはじめ、視覚的にも非常に印象的なものが多いが、遺産に関するストーリーにも触れることでより深く知ることができる。

https://www.japansmeijiindustrialrevolution.com/site/index.html#background

当然ながら、「明治日本の産業革命」には鉄道も含まれる。

2025年4月上旬、九州の産業革命遺産と関連する史跡を鉄道で4日間巡った。

本記事は前回に続いて番外編である。

寄り道として、内田百閒の「阿房列車」にたびたび登場する八代城主の御茶屋、松浜軒を訪れた。

熊本県第二の都市八代

豊肥本線で熊本から肥後大津まで往復した後、9時39分発の八代行き鹿児島本線の電車に乗る。

相変わらず平坦な線路を40分ほど走って終点の八代駅に着いた。

ちなみに熊本~八代の35㎞余りを在来線時代の特急「つばめ」は21分で走破し、平均速度は100km/hを越える俊足を誇った。

八代駅は巨大な製紙工場の近くにあり、貨物駅も併設している。

また八代以南の鹿児島本線は今では肥薩おれんじ鉄道に移管されているが、こちらは単線区間が多いので特急「つばめ」が走っていた頃も最高速度が110㎞/hどまりだった。

九州新幹線の新八代~鹿児島中央が先行開業したのも、八代を境とした鹿児島本線の線路条件の格差が関係している。

さらに人吉方面に分かれていた肥薩線もあるが、こちらは豪雨被害で長期運休を余儀なくされている。

それにしてもJR九州はよく肥薩線の熊本~人吉の復旧を決断したものだと思う。

そんな鉄道交通の拠点でもある八代市は、人口12万人と熊本県内で2番目に大きな都市である。

しかし道を歩いてもバスに乗っても高齢者をちらほら見かけるばかりで、時間帯が違うとはいえ若くて活気のある熊本市周辺とは大違いだった。

新幹線の新八代駅や国際物流港の八代港など、それなりのポテンシャルはありそうなのだが。

まずは八代城へ。

現存建物はなく石垣が堀と市街地に囲まれて残っているのみだが、江戸時代の一国一城令にもかかわらず、肥後の国に熊本だけでなく八代に二つめの城が許されたことは特筆に値する。

それだけ八代が交通の拠点として重要な地であったということだろう。

内田百閒お気に入りの松浜軒

石垣を昇り降りしながら八代城を散策した後、八代城主松井家のお屋敷、松浜軒に行く。

城のついでに寄ったのではない。

八代へはここを目的に来たのだ。

そうでなかったら熊本駅から新幹線で鹿児島に行っている。

というのも、内田百閒の「阿房列車」シリーズに松浜軒がたびたび登場するからである。

内田百閒は戦前から戦後にかけて活躍した作家で、夏目漱石の弟子でもあった。

その代表作「阿房列車」は「目的もなく鉄道に乗る」という今ではすっかり市民権を得た行動を、初めて文学として、それも完成形で発表した作品として知られている。

「なんにも用事がないけれど、汽車に乗って大阪へ行って来ようと思う。」という冒頭の文はあまりに有名だ。

要するに、私のように旅行記をつける乗り鉄にとって「阿房列車」は一種の聖典であり、松浜軒は聖地なのである。

内田百閒という人は「阿房列車」を読む限り頑固な親爺で、何かにつけて一言や二言は文句や愚痴をこぼしている。

そんな彼が松浜軒の庭園については「庭が豪奢なのに一驚を喫する」と素直に認めており、その後は庭園の風景について描写した文章が続いている。

最初に松浜軒が登場するのは「鹿児島阿房列車 後章」で、時代は日本がようやく平常を取り戻した1951年の6月末。

一等寝台車(当時の二等車が現代のグリーン車に相当する)に乗って九州を目指すという回で、「阿房列車」第一巻のクライマックスだと私は思っている。

それ以来彼は毎年のようにここを訪れた。

受付で入場券を買って庭園に入った。

お屋敷は現在も松井家の方が住んでいる。

松浜軒という名の通り、昔は松林と八代海を望んだらしいが、周囲の干拓・工業化が進んだ今ではにわかに信じ難い。

池には菖蒲が効果的に配置されており、昭和天皇もこれに感嘆されたという。

菖蒲の花が見ごろを迎える季節はさぞや華やかなのだろう。

庭園を二周りして展示室も観覧したのだが、旅館に関する話が全くない。

「阿房列車」には脚色もそれなりに含まれているが、そもそも旅館営業していない屋敷に宿泊したと書くのは、いくら何でも「文学的装飾」の範疇を逸脱している。

受付に戻って聞いてみた。

「すいません、ここは昔旅館の営業はされていたんですか?」

「はい。昭和30年前後に10年ほどやってましたよ。もしかして内田百閒さんの話ですか?」

どうやら「旅館の質問をする客=阿房列車の読者」という等式が成立しているようだった。

すると女性は引き出しから昔の写真などを取り出してくれた。

庭園に面した軒先で、呼んでもらった床屋に散髪してもらっている写真だった。

1日中用事もなくゴロゴロしていた日で、散髪中に空腹で腹が鳴るのをこらえていたら、床屋のおやじの腹が先に鳴ったというオチだ。

それから、個人的にお気に入りだったという女中の「御当地さん」にお酌してもらっている写真もある。

作中では人の話を聞かずにやたらとしゃしゃり出る女中頭が悪目立ちしているのだが。

最後に彼の郷里岡山で開催された特別展のポスターを見せてもらった。

松浜軒の門の前でステッキを持って不機嫌そうな顔をして立っている写真である。

「このポスターを持って、門の前で写真を撮ってくれというお客さんもいるんですよ。」

「ほぉ。そういう人もやっぱりいるんですね。そういえば庭の池に食用蛙がいるって本当ですか?」

「いますよ。最近は減りましたけど、昨日は鳴いてました。お客さんも遠くからいらっしゃったんですか?」

「ええ、東京からです。もっとも今は夜行列車もないので九州までは飛行機ですがね。」

「そうでしたか。それにしても内田百閒さんのファンの皆さんはご熱心ですね。」

聖地巡業の予期せぬ成果に大いに満足し、門の前で写真を撮っていると、受付の女性が「写真撮りましょうか?」と走って来たので丁重に辞退した。

相変わらず眠たげな昼の八代の街を歩いて駅に戻った。

鹿児島までの新幹線の切符もここで買おうと思ったが、窓口は昼休憩時間でネット予約の受け取りができる券売機もないので、隣の新八代駅で一旦降りて新幹線切符を買い直さなければならない。

内田百閒だったら間違いなく駅長室まで行ってクレームを入れていただろう。

これにて寄り道を終え、明治日本の産業革命遺産巡りに戻ろう。

次回は鹿児島まで新幹線で飛び、幕末のサイエンスパーク、旧集成館を訪れる。

コメント