呉線は山陽本線の三原駅から海沿いで海田市駅に至る路線です。

呉線の特徴は広駅を境に運転系統が分かれており、かつ路線の全体の雰囲気も異なることです。

三原~広の前半は運転本数が比較的少なく、ローカル線のムードが漂うのんびりとした線区ですが、広からは本数が増え快速運転も行われる広島都市圏の鉄道に急変します。

いずれの区間でも瀬戸内海の景色が素晴らしく、山陽本線の途中で回り道するのに最適な路線です。

三原~広

車両は227系、本数は1時間に1本程度

呉線の車両は観光列車を除き全て新型の227系です。

以前は古いロングシートの車両でしたが、転換クロスシートで快適な旅を楽しむことができます。

前半区間はあまり本数が多くなく、1時間に1本あるかないかです。

三原から広までの所要時間は1時間半程度で、車内にはトイレもあります。

美しく青き瀬戸内海の景色

三原駅を出て大きく左にカーブしながら山陽本線と新幹線から分かれていきます。

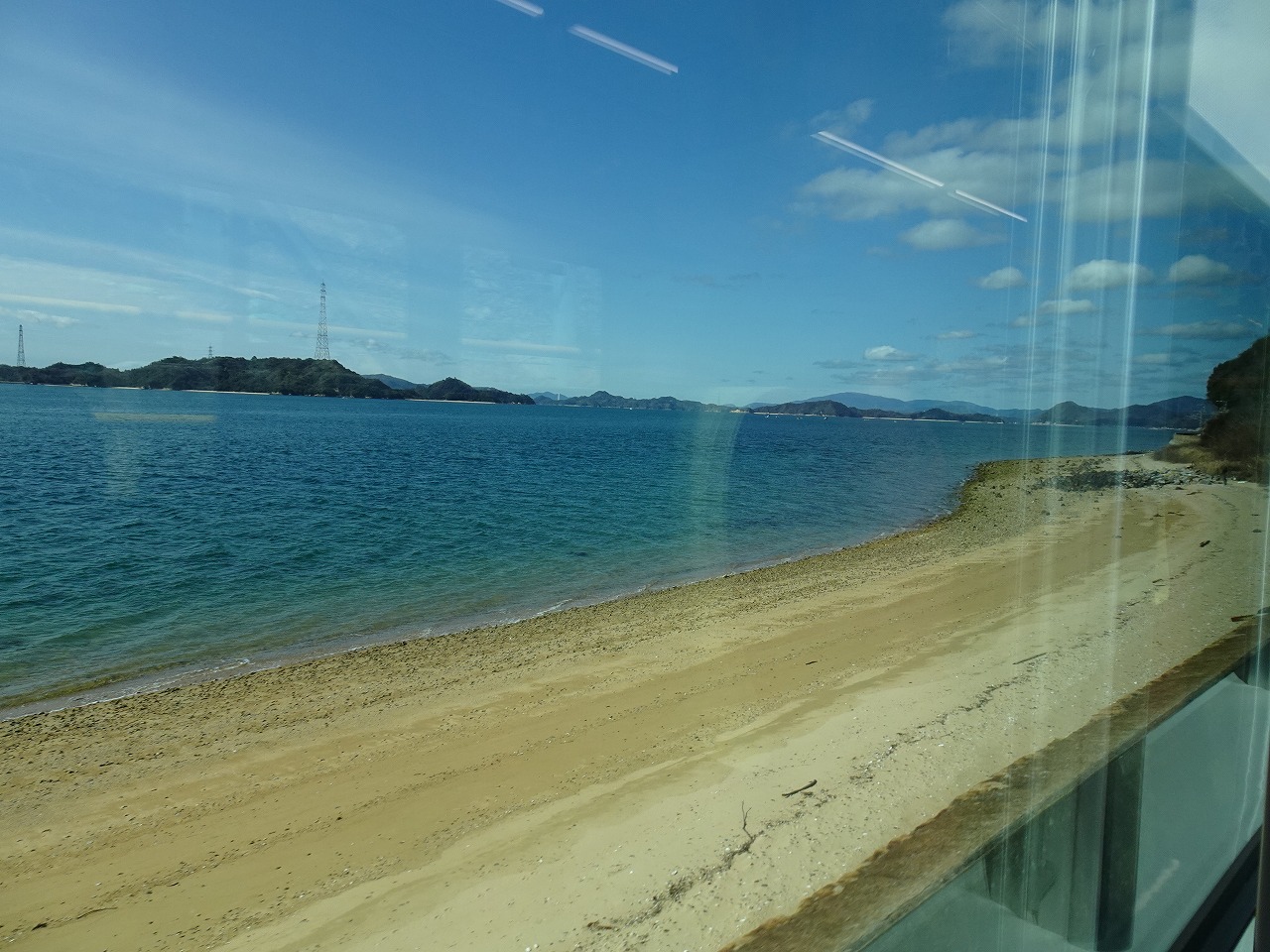

次の駅、須波駅に着く前から既に左手には麗しの瀬戸内海の風景が広がります。

三原を出発してしばらくが呉線でも最も風光明媚な区間です。

三原駅でしっかり窓側の席を確保して、電車が動き出したらすぐにスマホをいじるのはやめにしましょう。

安芸幸崎駅近くには造船所があり、その後忠海駅にかけては砂浜が美しい車窓です。

忠海駅からは一旦海岸から離れます。

「安芸の小京都」と呼ばれる竹原駅を経て、安芸津駅あたりまでは山間部といった様相です。

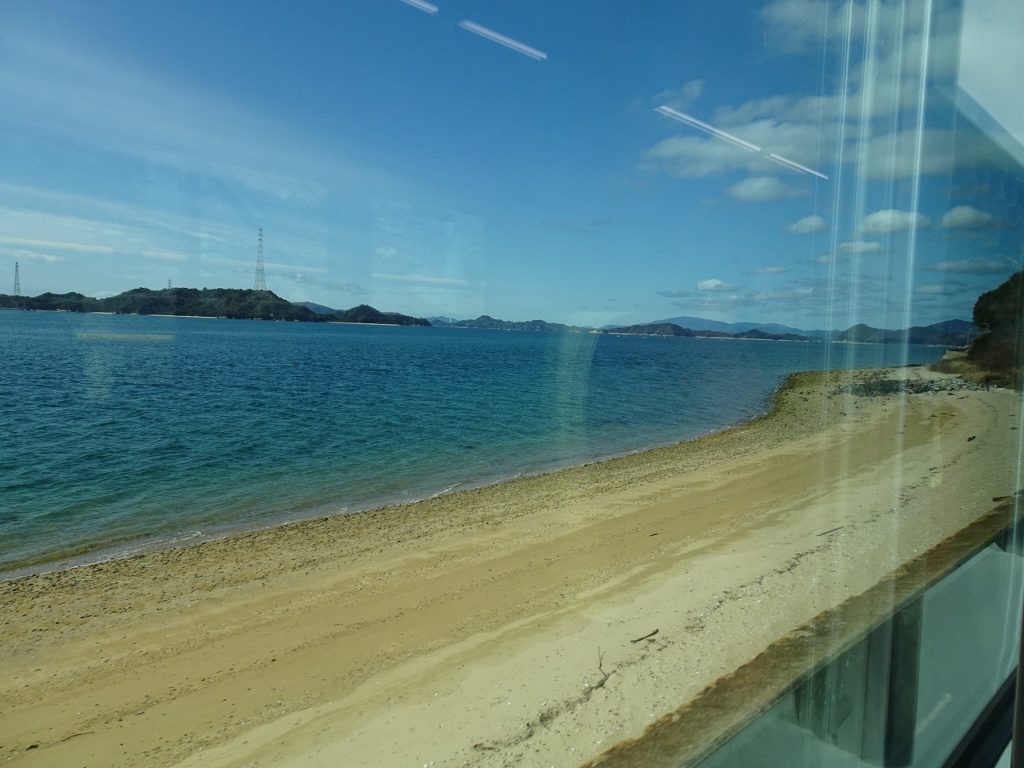

風早駅の前後からまた海沿いの景色になります。

列車のスピードは遅く、駅に停車しながら目の前の船よりは早く走っているといった感じです。

安浦駅~安芸川尻駅は呉線の最大の難所で、結構急な勾配と曲線が続きます。

内陸部でトンネルも多いですが、海を見おろすところもあります。

以後は平坦な海沿いの線路を走り広駅に到着します。

広~海田市・広島

快速も運転され、本数は1時間に3本

広からは運転本数が増えて1時間当たり3本になります。

呉線の終点は海田市駅ですが、全列車広島まで行くばかりか、一部は山陽本線の岩国方面や可部線にまで直通する列車もあります。

快速「安芸路ライナー」が30分毎に運転されており、日中は普通列車よりも本数が多いことからも、広島との結びつきを強く意識したダイヤであることが分かります。

広から広島までの所要時間は快速列車で50分程です。

自然の海岸からウォーターフロントへ

乗り換えとなる広駅からは沿線に住宅地が増えて雰囲気が変わります。

三原からの列車と異なり、広駅からは車内も結構混んでいます。

長いトンネルを抜けて呉駅に着きます。

住宅は山腹まで広がっている。

呉駅を出発して住宅地や港を見て、吉浦駅からまた海沿いを走ります。

それまでの自然の海の風景とはやや異なる、開発された海岸線といった様相です。

「安芸路ライナー」はせっかくの快速運転にもかかわらず、通過駅で対向列車との待ち合わせで停車するのが大変勿体ないです。

快速が停車する坂駅で海沿いの景色は終わり、辺りはすっかり市街地になります。

海田市駅で呉線は山陽本線と合流します。

山陽本線の海田市駅~広島駅間が複々線化されているのも、呉線の重要性を示しているように思われます。

貨物ターミナル駅を見ながら広島駅に到着です。

複線化が企てられ、寝台列車も運転された

前章で見てきたとおり呉線は前半のローカル線と、後半の広島近郊路線から成り立っており、いずれにせよ現在は地域輸送に徹しています。

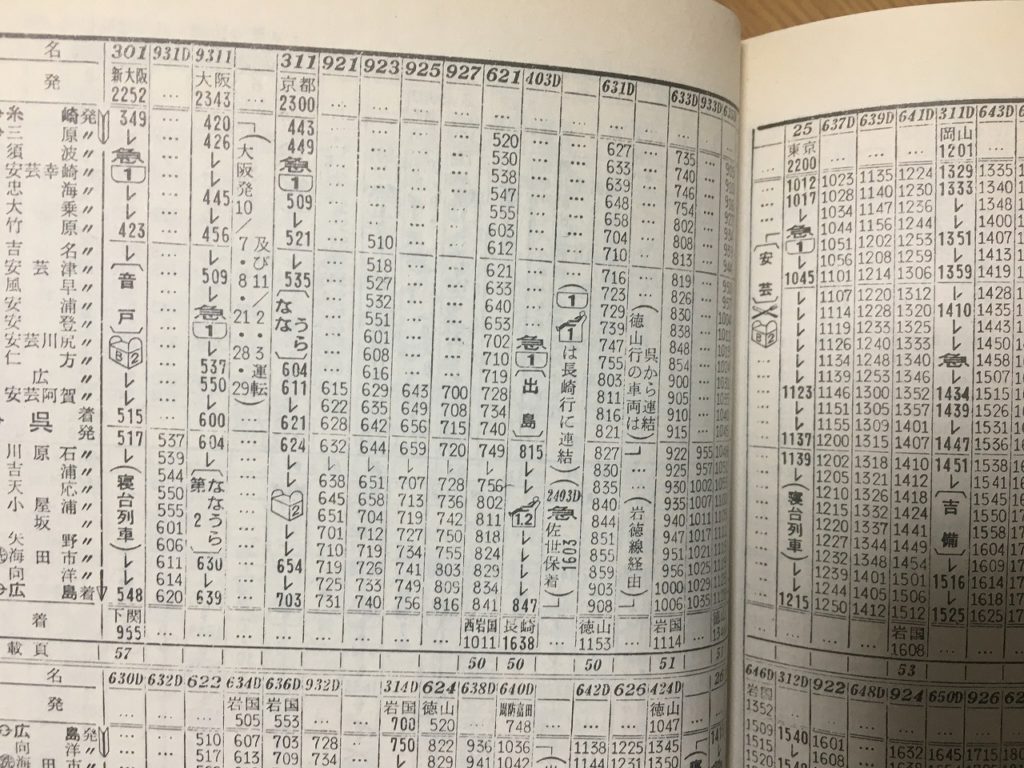

しかし大阪や東京から寝台列車が直通していた時期もかつてはありました。

特に呉線が電化される1970年の直前は、当時でも貴重だった大型蒸気機関車が寝台列車を牽くことでSLブームの舞台ともなっていました。

大阪・東京から寝台列車が運転されているが、広~広島の運転本数は今よりはるかに少ない。

このように以前の呉線は、山陽本線のバイパス路線としての役割も担っていました。

もっと昔の話をすると沿線に軍事施設が多いことから、戦時中に呉線は呉~海田市の複線化が計画されました。

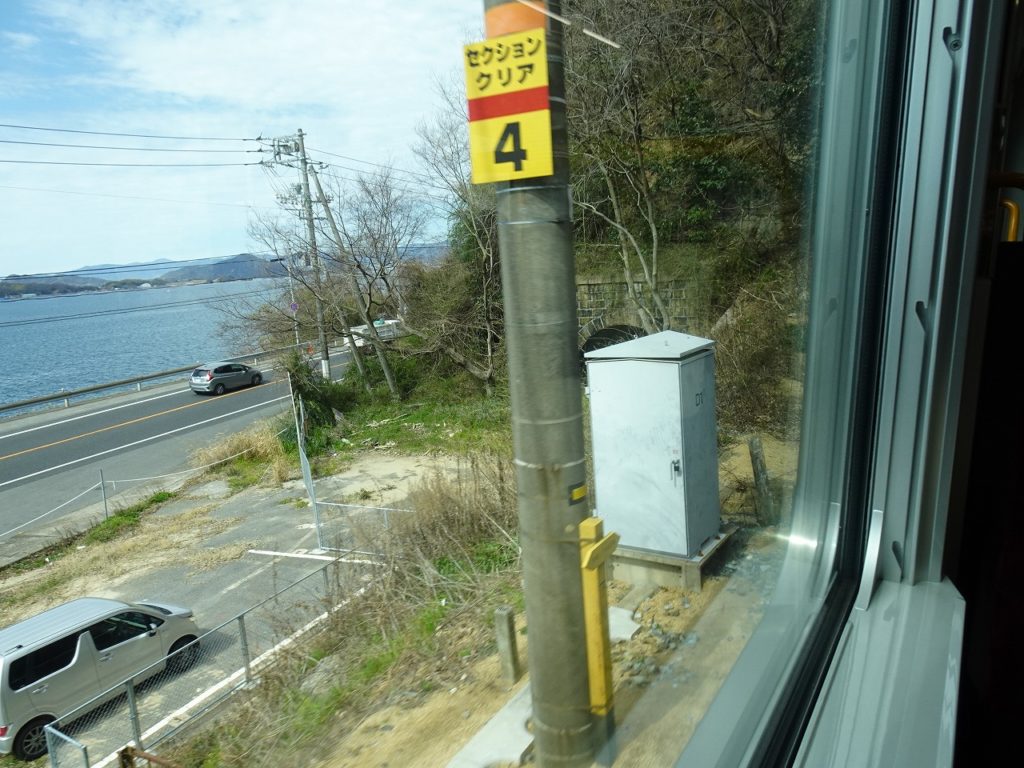

結局この複線化は今に至るまで実現していませんが、トンネルの掘削は進んでいました。

電化の際も相変わらず単線のままでしたが、トンネルは既存のものを放棄して新しく掘ったものを利用しています。

今でも旧トンネルを車窓から見ることができます。

広~広島の輸送量が増えている現在、80年越しの複線化が望まれる所です。

また山陽本線でもそうだったように、戦時中に一部区間では軍事機密保護のために、走行中に車掌が鎧窓を上げるように指示していたそうです。

平和な海岸線を走る軍用線から通勤路線へ

軍港呉と軍都広島を結ぶ路線として、呉線の歴史は始まった。

戦前・戦時中は軍用線として、そして戦後はその遺産を活用したであろう造船業などの産業都市を抱えたバイパス線として、呉線はその貧弱な線路規格の割には重要な役目を果たしてきました。

在来線の長距離列車の衰退や造船業の激しい国際競争といった背景で、この線は今では広島都市圏におけるベッドタウンの通勤路線として機能しています。

瀬戸内海の美しさはもちろん、単線の線路を通勤電車がせわしなく走る呉線の鮮やかな転身も、印象的な要素といえるでしょう。