1840年、アヘン戦争で東洋の大国だった清(中国)が西洋の島国イギリスに敗北した。

これに衝撃を受けたサムライたちは蘭書を片手に西洋科学を学び、日本は非西洋諸国で初めて自らの意志で以て産業化を成し遂げた。

1850年代から1910年頃までの50年少々という僅かな期間であった。

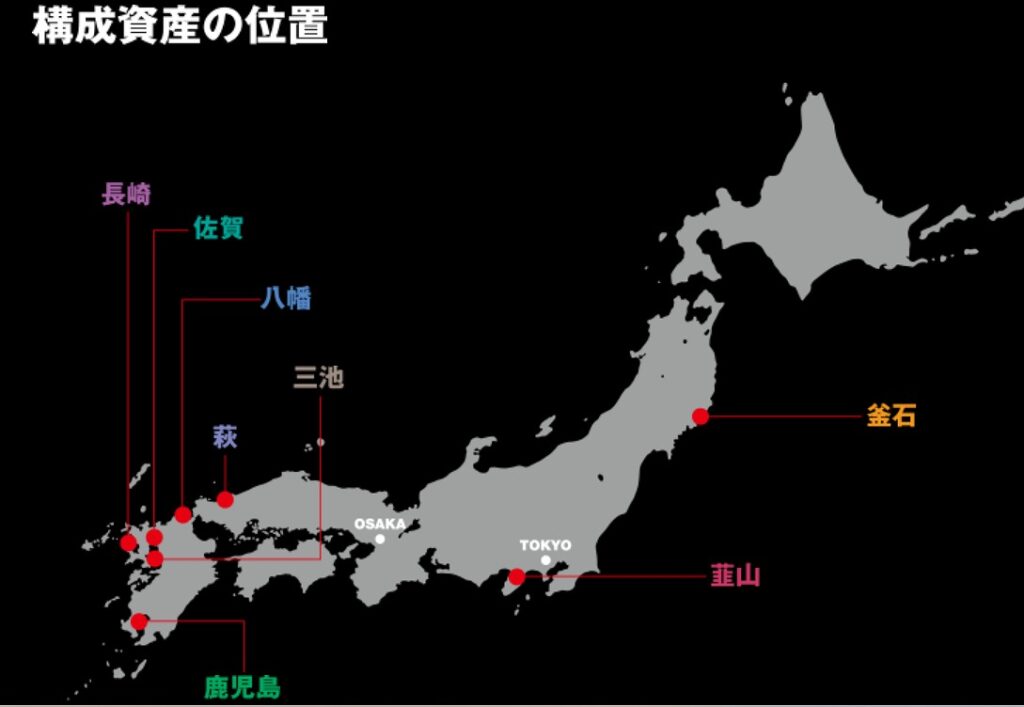

この間の重工業、つまり製鉄・鉄鋼、造船、石炭の分野における近代化の過程を示すのが、2015年に世界遺産にも登録された「明治日本の産業革命遺産」である。

明治日本の産業革命遺産は日本全国に跨る8つのエリアで構成されているが、その半分以上となる5エリアが九州に存在している。

該当するエリアは①八幡(福岡県北九州市)・②長崎・③佐賀・④三池(福岡県大牟田市から熊本県荒尾市にかけて)・⑤鹿児島である。

また構成資産についても合計23箇所のうち九州が占めるのは16箇所にも及ぶ。

長崎県の軍艦島をはじめ、視覚的にも非常に印象的なものが多いが、遺産に関するストーリーにも触れることでより深く知ることができる。

https://www.japansmeijiindustrialrevolution.com/site/index.html#background

当然ながら、「明治日本の産業革命」には鉄道も含まれる。

2025年4月上旬、九州の産業革命遺産と関連する史跡を鉄道で4日間巡った。

本記事は3日目・第8回。

福岡県大牟田市から熊本県荒尾市にかけての三池炭鉱跡をレンタサイクルで観光した。

宮原坑・万田坑と廃線跡

福岡県最南部にある大牟田市の人口は約10万人。

西鉄の終着駅という存在感の割には取るに足りない規模の中小都市に思われる。

東アジアの一大拠点として成長を続ける福岡市の活気もここまでは届いていない。

しかし明治から昭和中期にかけて、三池炭鉱を有するこの地は国内を代表する石炭の産地として栄えた産業都市だった。

向こう側に見えるのは西鉄の駅

その間の留置線は雑草で覆いつくされている

三池炭鉱を語るうえで欠かせない人物が団琢磨である。

アメリカのマサチューセッツ工科大学でも学んだ彼は、ヨーロッパから最新設備を購入して三池炭鉱の経営を拡大していった。

特に有明海に近い三池炭鉱では出水に悩まされてきたが、彼が導入したイギリス製デビーポンプによってこの問題は一気に解決したという。

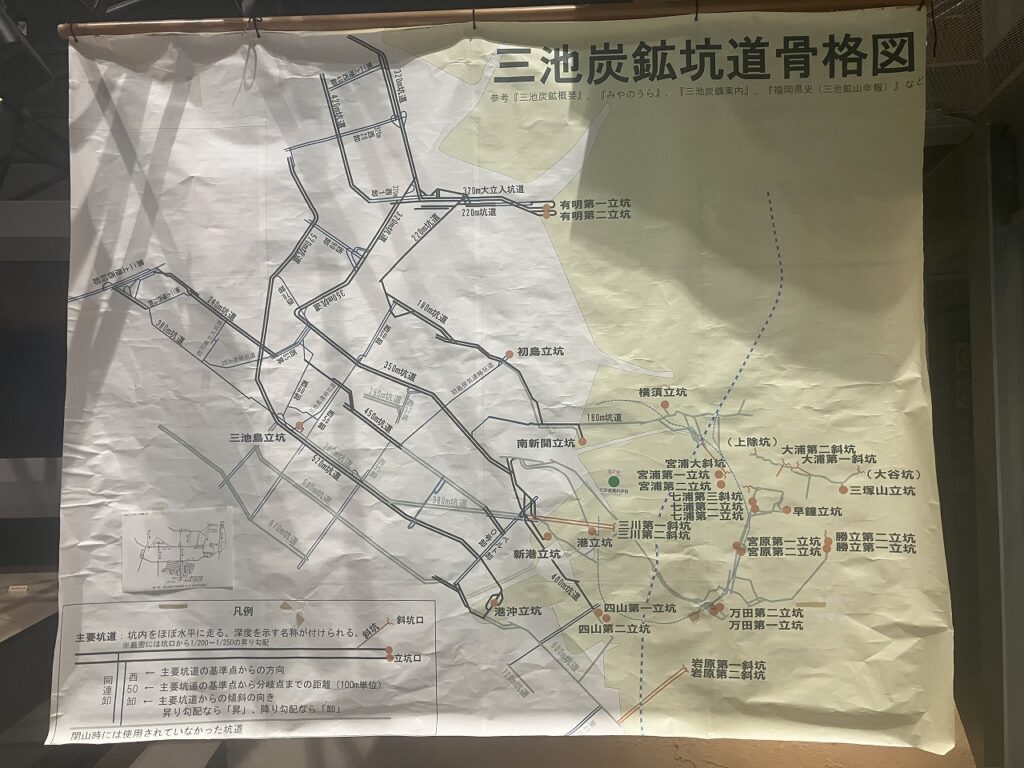

そして石炭輸送のための専用鉄道の敷設や、積出を行う三池港を築港にも取り組んだ。

こうして出炭から輸送に至る一貫したシステムが構築されたのである。

石炭産業科学館にて

さて、これから産業革命遺産の構成資産である宮原坑・万田坑・三池炭鉱専用鉄道敷跡・三池港を巡ろう。

まずは自転車を借りる。

駅前にある古いビルの2階で手続きをすると、鍵を準備するので少し待つよう言われた。

「今日は少し雨が降るみたいですね。」

「数時間後にパラつくかもしれませんよ。」

ところが準備が終わってまさに出発する時になって、パラつくどころかしっかりと雨が降り出した。

「やっぱりバスかタクシーにします」と今さら言うわけにもいかず、決まりの悪い雰囲気のなか「お気をつけて」と職員たちが気の毒そうな顔をして見送ってくれた。

しかしこの程度で怯んでいては、幾多の困難を克服して産業革命を成し遂げた先人の遺産を見学する資格など無い。

まず目指すべきは宮原坑である。

幸い雨は10分ほどで止んだ。

宮原坑の近くまで来ると、旧三池炭鉱専用鉄道の廃線跡がはっきりと確認できた。

先ほどまでの重苦しい気分もすっかり晴れ渡り、私は意気揚々と自転車を走らせた。

宮原坑は1898年に操業を開始した三池炭鉱の主力坑口だった。

ここでは随時ボランティアガイドが説明してくれる。

高くそびえる竪坑櫓は鉄製のものでは日本最古だという。

120年経った今でもしっかりと建っている。

竪坑というのは採掘現場に向けて垂直方向に延びる坑道で、竪坑内で人が乗ったゲージを昇降させる構造物が竪坑櫓である。

ゲージも残っていたので中に入ってみた。

8人乗りにしては随分狭い空間で、これに乗って地下深くまで降りていく気分はどんなものだろうかと考える。

ゲージを作動させる機械室もほぼそのままの状態だった。

異世界に迷い込んだようでワクワクするが、一番目に留まるのは何と言っても2つの巨大な巻き上げ機だ。

ゲージの位置の深さが分かる目盛りを見ながら、人がこの機械を相手にして体を張って動作させていたようだ。

「あなたのような若い男性の力というのが非常に重要だったんですよ。」

とガイドは言うのだが、あいにく私は若年層でも屈強でもない。

それはともかく、炭鉱の仕事は過酷な労働なわりには賃金は安いので人が集まらず、非人道的な囚人労働が行われた歴史もあるという。

最後に筑後弁(?)のガイド曰く「なるべく方言は使わず分かりやすいように話せと言われてますが、それでもついつい訛りは出てしまいますと。」

「方言の使用を避けよ」とは中央集権的で酷い指令だが、私も東京在住の神戸弁話者なので、そんなことが無理なのは承知している。

次に向かうのは万田坑。

そこへ行く途中にも専用鉄道の遺構があった。

煉瓦造りの橋脚や万田駅跡まで見ることができた。

貨物輸送の傍ら旅客営業も行っていたとはいえ、こんな地味な鉄道の廃線跡をよくぞここまで残してくれたものだと感心する。

いつの間にか熊本県に入り万田坑に到着。

隣接する万田坑ステーションで入場券を購入する。

万田坑の操業開始は1902年と宮原坑よりも新しいので規模も大きい。

ここでもガイドが案内してくれる。

私が着いた時にはちょうど14時からの回が始まるところだった。

万田坑の機械室は二階建てで、急な階段を昇り降りしながら巻き上げ機を見ることができる。

他にも炭鉱労働者が煤を落とした風呂場や、照明器具を装着した部屋などが当時のまま残っていて、まるで現役の炭鉱を見学している気分になる。

石炭とボタ(石炭採掘時に混ざる石や土)が置かれていたが、何が違うのか全く分からなかった。

選炭所でどうやって分けていたのか聞くと、重さが違うので手に取って瞬時に判別していたのだという。

実際に持ってみると石炭の方がボタよりも軽かった。

石炭は重くてかさばるものというイメージがあったので意外だった。

敷地内の隅には専用鉄道の電気機関車が2台保存されていた。

国電のようなセピア色の凸型をした車両で、国鉄のディーゼル機関車に似ている。

嬉しいことに運転台にも入ることができた。

マスコンをいれると一体どんなモーター音が鳴るのか、想像するだけでも楽しい。

専用鉄道の通ったトンネルも残っていて映画のロケ地にもなったそうだ。

黒ずんだ煉瓦の建物、錆びついた機器、レトロな機関車…、ここは鉄道好きにとっても心の琴線に触れる空間である。

最盛期には数多くの石炭施設が建ち並び、たくさんの人が忙しそうに働いていたのだろう。

そんな歴史が嘘のように周囲は静かで、地元の人とすれ違うこともほとんどなかった。

現役で活躍する三池港

再び福岡県に戻って石炭産業科学館を訪れる。

万田坑からは自転車で20分少々だ。

しかし再び雨脚が強まり、あっという間に土砂降りになってしまった。

もはや衣類とかリュックサックの中の紙が濡れるとか、そんなことはどうでもよくなてひたむきに自転車を漕いだ。

ずぶ濡れになって到着。

体を乾かしてから見学する。

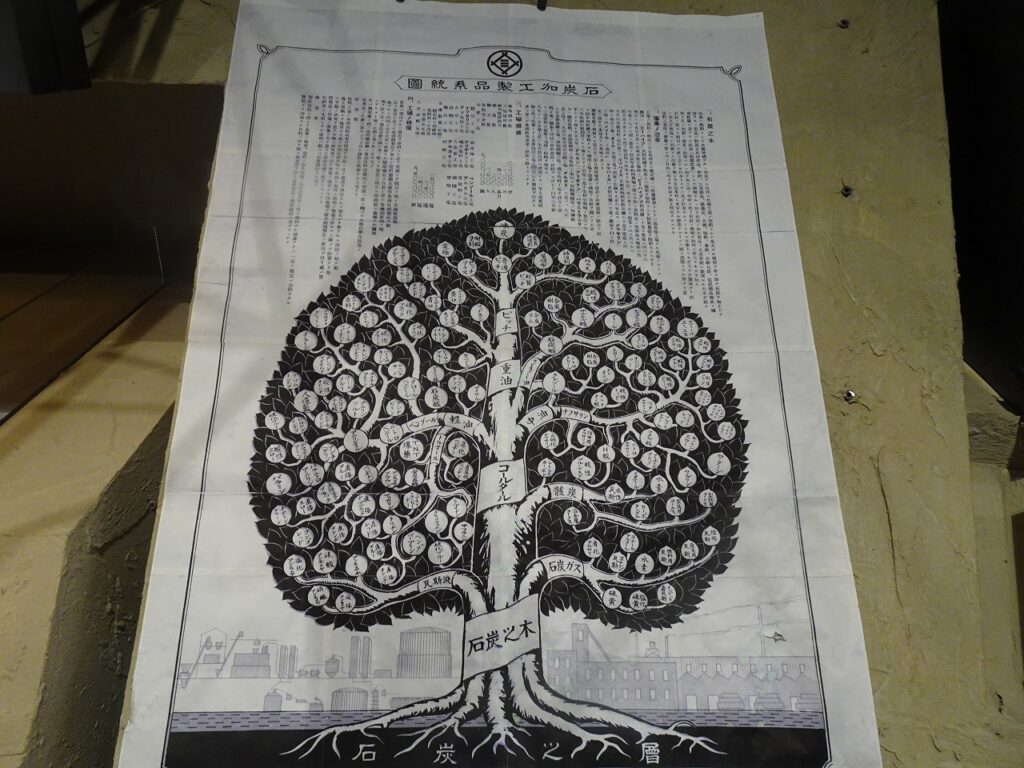

ここは「科学館」だけあって、その性質や室町時代に始まる歴史など石炭に関する全般的な内容だった。

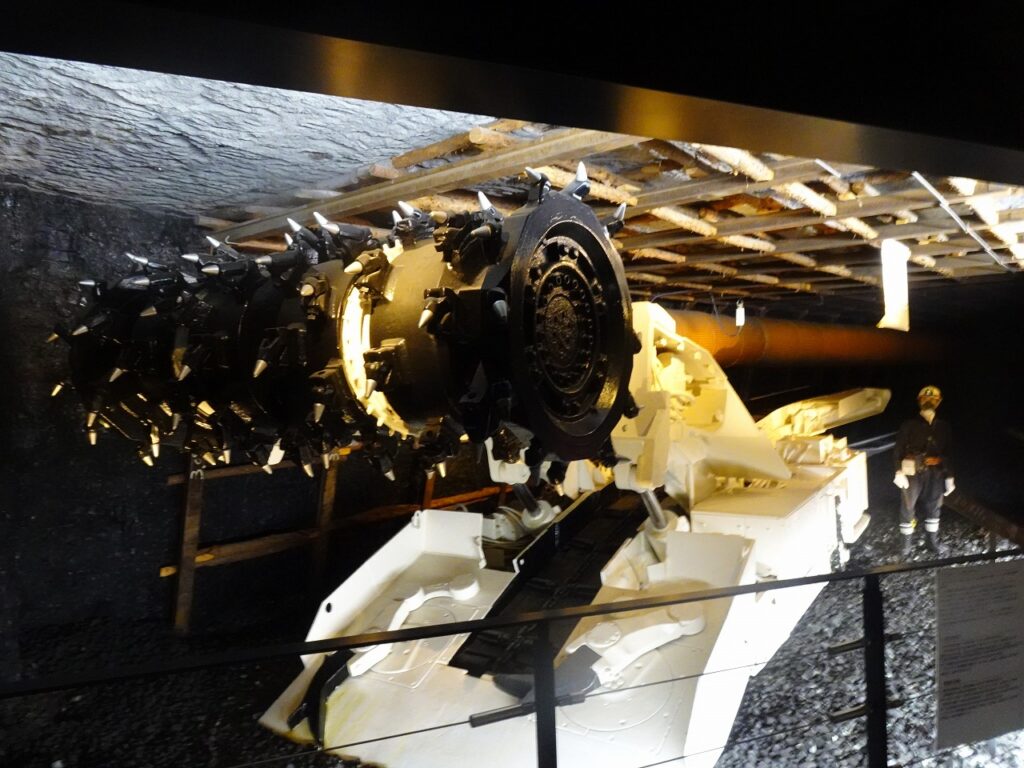

「模擬坑道」では採炭現場で使われた器具の数々が作動する様子も見学できる。

炭鉱跡ではたいてい昔ながらのノスタルジックな手掘り作業が紹介されているので、戦後の巨大な機械を見るのは逆に新鮮でもある。

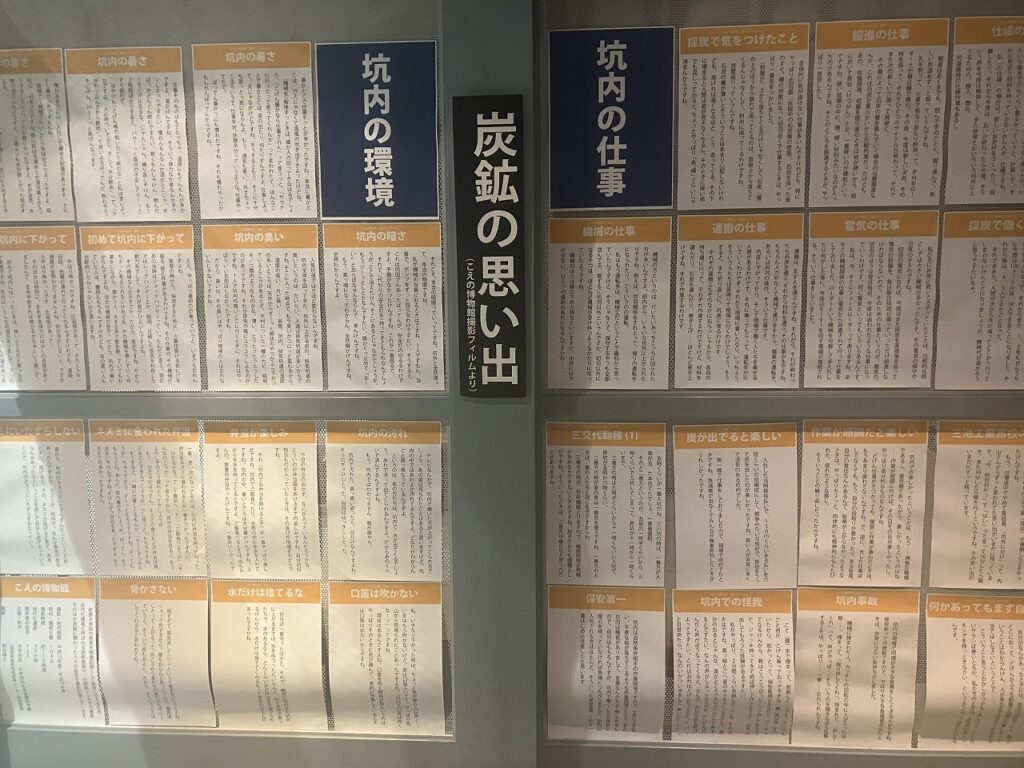

炭鉱夫たちが記した仕事の思い出の数々が貼りだされているコーナーもあった。

「昼食の弁当を開ける時が一番幸せだった」といった他愛ないものから、事故が起きたときの切羽詰まった感情まで、生々しい声に触れることができた。

最後に目指すのは三池炭鉱開発の集大成、石炭の積み出しを行った三池港である。

雨はもう止んでいる。

コンテナの隣を貨物トラックが行き交っており、石炭産業なき今も海外貿易港として使用されている。

ちなみに大牟田には筑豊と違ってボタ山(ボタを積み上げてできた山)がない。

その理由は三池港を築港するために、埋め立ての土砂としてボタを利用したからだそうだ。

島原行きフェリー乗り場のある小さな公園で自転車を停めた。

水位を調整する門と小屋のような機械室が見える。

港を建設中の白黒写真ではダムのように大きな門の上に大勢の人が立っているが、港が完成している今では水面に少し顔を出している程度だった。

「石炭山の永久などということはありはせぬ。(略)築港をやれば、築港のためにそこにまた産業を興すことができる。」

団琢磨の先見の明である。

雨上がりの静かな公園で中年の女性が犬の散歩をしていた。

途中は大雨でどうなることかと思ったが、何とか予定通り周ることができた。

なお昭和初期に開坑し「総資本対総労働の闘い」と呼ばれた労働争議や爆発事故のあった三川坑跡は、残念ながら土日しか営業していないので行けなかった。

九州、特に福岡にはまだ何度も来る予定があるので、今度は天気の良い日に来ようと思う。

17時半の返却期限ギリギリに自転車貸し出し所に戻った。

「雨が酷かったでしょう?皆で心配してたんですよ。」

「ええ。だいぶ濡れましたが、おかげさまで見たいところは全て見れました。」

これからJR鹿児島本線の普通列車で熊本駅まで行く。

玉名駅から列車は混んできて、西南戦争の田原坂では窓が曇った。

長めのトンネルを抜けると目の前に有明海が広がった。

ようやく南九州まで来たかという感慨だが、実際は雨のなか万田坑付近を自転車で走っているうちに北九州と南九州を行き来していたのである。

今日は熊本に宿泊。

明日最終日は鹿児島の旧集成館へ行く前に、ちょっと寄り道をして豊肥本線の電車で熊本の通勤通学風景に触れる。

コメント